一、P值的实际意义

1. 统计学定义

P值是指在原假设(H₀)成立的前提下,观察到当前样本数据或更极端情况的概率。例如,在独立性检验中,若P值小于0.01,则说明在原假设(两组无差异)下,当前数据出现的可能性极低,从而拒绝原假设。

2. 常见误区

3. 实际应用场景

二、解题技巧与步骤

1. 解题流程

2. 常见题型及应对

例:判断疾病与卫生习惯的关联性。需计算卡方统计量,查表得P值后与α=0.01比较。

技巧:注意题目是否给出公式或临界值,直接代入计算即可,避免混淆条件概率。

例:已知某数据服从正态分布,求P(X>k)。需标准化后查标准正态分布表,或利用对称性简化计算。

技巧:若题目要求双侧检验,P值需乘以2。

3. 易错点与注意事项

三、实例分析(以2022年新高考题为例)

题目:某疾病与卫生习惯的关联性检验,给出2×2列联表,要求计算P值并判断是否有99%的把握认为差异存在。

解题步骤:

1. 计算卡方值:使用公式 ( chi^2 = frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)} ) 。

2. 查卡方分布表:自由度为1,若计算值>6.635(对应α=0.01),则拒绝H₀。

3. 结论:若P<0.01,则“有99%的把握认为差异存在”,但需注意表述的严谨性。

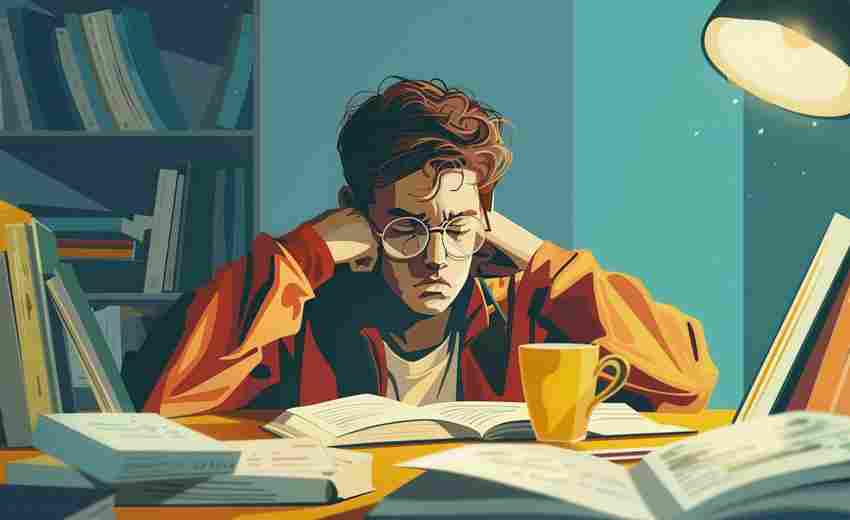

四、备考建议

1. 强化基础概念:通过思维导图梳理条件概率、全概率公式、假设检验的逻辑链。

2. 模拟实练:针对高频题型(如独立性检验、正态分布应用)反复练习,提升计算速度和准确性。

3. 关注命题趋势:近年高考倾向于结合现实情境(如疾病调查、比赛规则)命题,需注重从长题干中提取关键信息。

通过以上方法,可系统掌握P值的核心意义及解题策略,避免常见误区,提升高考概率题的得分效率。

推荐文章

培养理论视角下,媒体报道如何塑造公众对高考改革的认知

2025-05-02高考调剂后如何建立积极心态与学习动力

2025-04-28高考位次相同为何录取结果差异大关键因素解析

2025-03-24高考填报指南:兴趣导向型专业是否适合工作后跨领域深造

2025-05-10如何应对填报志愿后的心态变化

2025-01-12避开内卷610分考生如何借冷门专业锁定优质资源

2025-04-05高考低分考生如何在考研中逆袭冷门专业

2025-04-24学习目标与专业选择如何相辅相成

2024-12-03高考数学难题解析中怎样培养辩证思考习惯

2025-05-12大气污染的主要成因是什么

2025-01-10