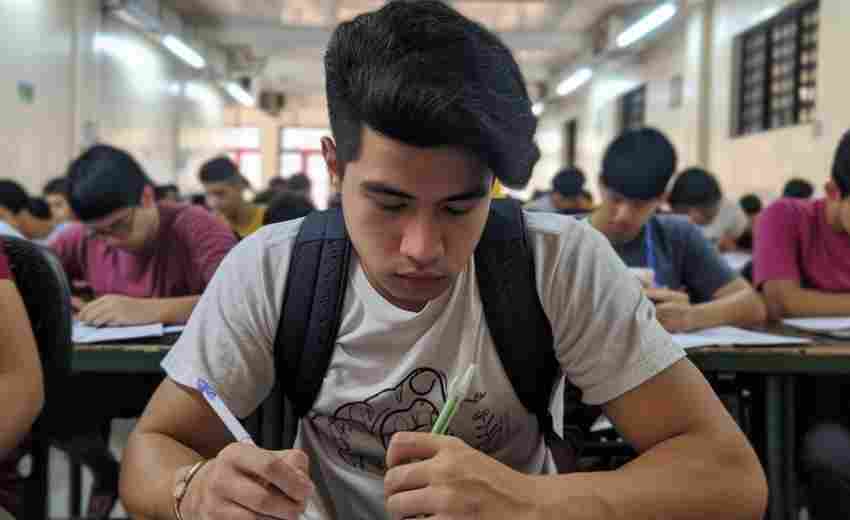

在人工智能与大数据成为高考热门专业的背景下,学生如何通过差异化策略突破竞争壁垒?以下从行业趋势、竞争现状、突围路径三个方面综合分析,并提供具体建议:

一、行业趋势与竞争现状

1. 行业高速增长,但人才结构失衡

中国人工智能核心产业规模已接近6000亿元,企业超4500家,但基础层(芯片、算法)和技术层(研发)企业占比不足40%,应用层占主导。这意味着高端研发人才缺口大,但应用型岗位竞争激烈。大数据领域同样面临“应用层内卷”,数据分析师、开发工程师等岗位供需比达1:5,但高薪岗位多集中于算法、云计算等核心技术领域。2. 区域与院校资源差异显著

人工智能企业集中于京津冀、长三角、珠三角地区,北京占比29%,广东21.9%。顶尖院校如清华、北大、中科大等占据学科优势,而普通院校课程设置滞后行业需求。大数据专业高校排名中,北京大学、复旦大学等头部院校占据资源高地,而地方院校实践能力不足,导致毕业生竞争力分化。二、突围策略与实操建议

1. 精准自我定位,差异化选择赛道

能力评估:利用AI工具(如科大讯飞学习机、ChatGPT)分析学科优劣势。例如,数学和编程能力强的学生可主攻算法开发;逻辑思维较弱但沟通能力强者可转向产品经理或AI方向。赛道细分:避开“通用型”竞争,选择垂直领域。例如:人工智能:医疗影像、自动驾驶、工业智能化(需强化跨学科知识)。大数据:边缘计算、商业智能、数据安全(需掌握Python、SQL工具)。2. 院校与地域选择的“田忌赛马”策略

高分考生:优先选择“AI+行业”融合强的院校(如清华计算机视觉、上交智能医疗),关注实验室资源与产业合作。中分段考生:选择地方特色院校(如杭州电子科技大学大数据、重庆邮电大学智能电网),利用区域产业优势积累实习经验。低分段考生:瞄准职业院校(如深圳职业技术大学、广东科学技术职业学院),聚焦实操技能(如数据分析工具、云计算运维)。3. 技能强化与资源整合

核心技能:编程(Python/C++)、机器学习框架(TensorFlow/PyTorch)、数据处理(SQL/Pandas)为必修。建议通过Kaggle竞赛、开源项目积累实战经验。资源获取:利用MOOC平台(如Coursera)、企业开放课程(阿里云、华为认证)补充前沿知识;参与高校专项计划(如“强基计划”)争取降分录取。4. 长期规划:升学与国际化路径

深造必要性:人工智能领域70%的高薪岗位要求硕士以上学历,尤其是算法岗需论文或专利支撑。建议本科阶段参与导师科研项目,积累论文发表经验。海外拓展:美国AI工程师平均年薪达15万美元,可关注斯坦福、卡内基梅隆等院校的AI硕士项目,或通过实习(如Google Brain、OpenAI)积累履历。三、风险提示与避坑指南

1. 警惕“伪热门”专业:部分院校的“人工智能”专业实为计算机课程拼凑,需核查课程设置是否包含机器学习、自然语言处理等核心内容。

2. 避免过度依赖AI工具:志愿填报软件数据更新滞后,需结合省考试院官方信息核对录取概率。

3. 实习防坑:选择与核心技能相关的实习(如算法优化、数据建模),避免沦为“数据标注员”。

人工智能与大数据的竞争本质是“技术+行业”的复合能力比拼。学生需结合自身优势,通过精准定位、资源整合和持续学习,在细分领域建立竞争壁垒。关注政策红利(如“十四五”新基建)、行业动态(如AIGC、元宇宙),动态调整职业路径,方能实现从“内卷”到“破局”的跨越。

推荐文章

土木工程专业主要学习哪些内容

2025-01-13高考艺术生面试中展现自信的心理技巧有哪些

2025-08-01高考平行志愿对考生的影响有哪些

2024-11-01如何应对突发情况

2025-01-25高考录取后青海高校奖学金评定流程是怎样的

2025-05-22太空移民设想对高考政治人类命运共同体命题的启示

2025-03-14志愿填报时如何进行自我定位

2025-01-21天津大学劳动关系课程与高中政治学科的关联性分析

2025-09-03大学分数线的历史变化趋势是怎样的

2024-11-21如何有效提高被录取的概率

2024-12-13