在高考生选择实习岗位时,平衡兴趣与就业前景是一个需要综合考量的复杂问题。以下结合多维度信息,提供具体建议:

一、自我评估与职业规划

1. 明确兴趣与能力的匹配

通过职业测评工具(如霍兰德职业兴趣测试、MBTI性格测试)分析自身兴趣类型和优势能力,避免因专业名称误解兴趣方向。例如,生物医学工程实际属于工学而非医学,需深入了解课程设置和实际工作内容。反向排除法:若对某些领域明确不感兴趣,可优先排除相关实习岗位,缩小选择范围。2. 结合职业目标倒推选择

制定短期和长期职业目标。例如,若希望进入人工智能领域,可优先选择技术类实习岗位积累编程或数据分析经验,同时关注行业动态(如自动驾驶、医疗诊断等新兴领域)。二、行业趋势与市场需求分析

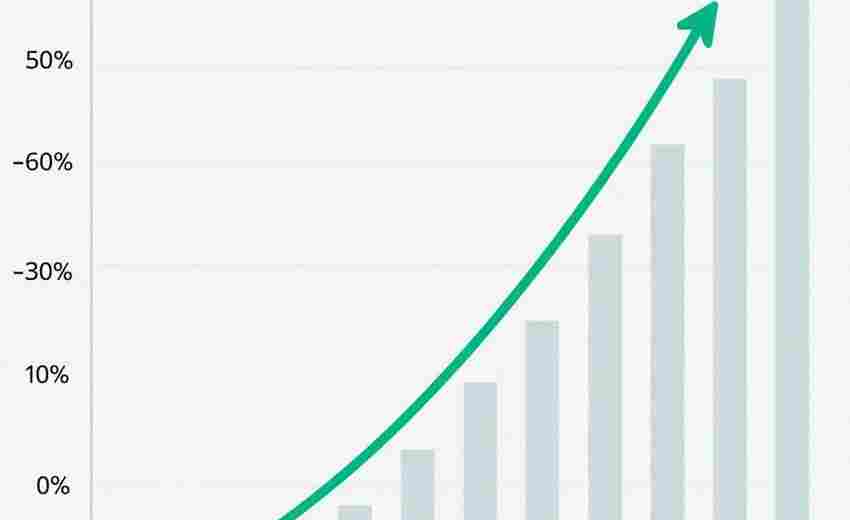

1. 关注国家战略与产业动向

优先选择与战略性新兴产业相关的实习领域,如人工智能、新能源、智能电网等,这些领域人才需求旺盛且薪资较高。例如,艾媒咨询数据显示,人工智能行业人才供需持续增长,就业方向广阔。参考就业报告:如上市公司招聘需求中,北京、上海、深圳等地对技术类和金融类岗位需求较大,可结合地域选择实习机会。2. 避免“表面热门”陷阱

警惕某些专业因名称吸引人但实际就业困难的情况(如教育学理论方向、历史学师范类),选择实习时应关注岗位的实际技能要求和行业饱和度。三、实习选择策略

1. 兴趣导向的实践验证

选择与兴趣相关的实习岗位,通过实践检验兴趣的可持续性。例如,对艺术设计感兴趣的学生,可在实习中尝试创意策划或设计类工作,观察是否能长期投入。参与交叉领域实习:如“人工智能+教育”“金融+数据分析”等复合型岗位,既能满足兴趣,又能提升就业竞争力。2. 就业导向的技能积累

优先选择能培养核心技能的岗位。例如,技术类实习可积累编程能力,管理类实习可锻炼沟通与项目管理能力。关注实习公司的培训资源和晋升路径,例如头部企业通常提供更系统的职业发展支持。四、动态调整与备选计划

1. 灵活调整职业路径

实习后若发现兴趣与预期不符,可通过辅修技能或跨领域学习(如考取行业资格证、参与在线课程)拓宽就业选择。制定备选方案:例如,若选择教育类实习但发现就业困难,可转向教育技术或管理方向,或通过考研提升竞争力。2. 利用实习积累人脉与资源

主动与行业从业者交流,了解真实职场生态。例如,实习期间向导师请教职业发展建议,或通过校友网络获取内推机会。五、实操建议

实习前:深度调研目标行业,通过行业报告(如《艾媒咨询报告》)了解发展趋势。参加企业开放日或职业体验活动,直观感受工作内容。实习中:记录实习心得,分析兴趣与岗位的契合度,及时调整职业规划。主动争取核心任务,例如教学实习中多争取授课机会,提升实际能力。实习后:复盘经验,结合就业前景优化简历和求职策略,例如突出技能与项目成果。平衡兴趣与就业的核心在于“动态适配”:通过自我评估明确兴趣方向,结合行业趋势选择高潜力领域,同时在实习中验证兴趣的可持续性并积累核心技能。对于家境普通的学生,可优先选择市场需求大、技能门槛高的领域(如医学、软件工程);而对兴趣明确的学生,可通过复合型发展路径(如“兴趣+技术”)增强竞争力。最终,无论选择何种路径,持续学习和适应变化的能力才是职业发展的关键。

推荐文章

一流大学与普通大学专业选择的差异

2025-02-13清华大学金融学专业是否要求高考英语达到优秀水平

2025-05-29二本院校职业导师制度对高考专业决策的辅助作用

2025-08-01高考英语听力预测答案技巧实战应用

2025-08-05调剂成功后,如何快速适应新环境

2024-11-03如何进行专业选修课的选择

2025-01-02高考作文结构优化指南:练习中掌握议论文框架搭建技巧

2025-08-03公共管理专业的职业定位是什么

2024-12-14如何结合兴趣与专业排名避免学非所用

2025-03-30高考调剂后如何建立积极心态与学习动力

2025-04-28