以下是学长学姐推荐的十大专业调研方法,帮助高考生科学选择适合自己的专业方向,避免填报误区,实现分数与兴趣的最优匹配:

一、兴趣与职业倾向测评

1. 霍兰德职业兴趣测试

通过霍兰德六型人格(现实型、研究型、艺术型、社会型、企业型、常规型)测评,了解自身兴趣与职业倾向。例如,研究型考生适合选择理工科专业,社会型考生可考虑教育、新闻传播等方向(案例:李明通过测试选择机械工程专业)。

工具推荐:教育部阳光高考平台“阳光志愿”系统的职业心理测评模块,免费且权威。

2. 性格与能力自评

结合逻辑思维、动手能力、语言表达等特长,分析适合的专业类型(如擅长数学可选统计学、计算机科学)。可借助MBTI等工具辅助判断。

二、行业与就业前景调研

3. 行业趋势分析

关注国家政策导向(如新能源、人工智能、数字经济)及行业人才需求报告。例如,软件工程、计算机科学与技术等专业近年薪资水平较高,而传统工科如土木工程竞争加剧。

数据来源:艾媒咨询、智联招聘行业报告,教育部就业大数据平台。

4. 就业方向与薪资调研

通过高校官网、招聘网站(如BOSS直聘)查询目标专业的就业去向及平均薪资。例如,985高校毕业生集中就业单位包括华为、国家电网等,金融学、法学等专业地域就业竞争力差异显著。

三、专业课程与培养方案调研

5. 课程设置与学习难度分析

查阅高校招生简章,了解专业核心课程(如信息与计算科学属于数学类,而非计算机专业)。例如,生物医学工程侧重工科而非医学,需学习电子技术、编程等课程。

避坑提醒:警惕名称相近但方向迥异的专业(如园林vs园艺)。

6. 培养模式与资源匹配

关注“双一流”学科、强基计划等特色培养项目,优先选择综合型大学(资源丰富)或专业型强校(行业认可度高)。例如,电子科大的电子信息工程、北师大的教育学等。

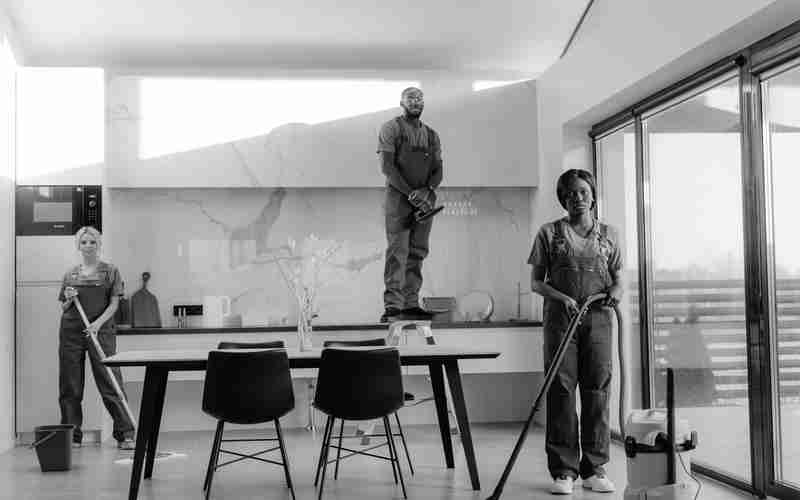

四、实践与实地考察

7. 高校开放日与专业体验

参加目标院校的开放日、夏令营,实地考察实验室、图书馆等硬件设施,并与在校生交流学习体验。例如,工科生可关注校企合作项目,文科生可了解实习基地资源。

8. 职业体验与实习机会

通过短期实习、职业访谈(如咨询从业者)了解实际工作内容。例如,医学专业需高强度实践,艺术类专业对作品集要求高。

五、数据驱动决策

9. 录取数据分析与等效分数转换

将高考分数转换为往年等效分数,结合一分一段表定位全省排名,筛选匹配院校。例如,某省排名5000名的考生可参考往年同排名对应的院校提档线。

工具推荐:各省教育考试院官网、“圆梦志愿”APP的智能推荐功能。

10. 冲稳保梯度策略

按“冲(15%)、稳(50%)、保(35%)”分配志愿,避免滑档。例如:

六、其他关键建议

总结:专业选择需综合兴趣、能力、行业趋势及数据支持,避免盲目跟风。建议利用官方平台(如阳光高考)和工具辅助决策,同时保持开放心态,灵活调整志愿梯度。

推荐文章

平行志愿填报规则及退档风险规避方法

2025-04-01大专毕业后就业前景如何

2024-11-29江西师院的创新创业教育有哪些支持

2025-02-18高考志愿和录取率的关系

2025-01-27如何利用往年录取分数线精准定位工程类院校及专业

2025-03-12外语类专业需要哪些高考学科基础支撑

2025-03-22高考志愿填报:财务管理专业核心课程与就业前景解析

2025-05-06高考总分与投档分数线的关系解析

2025-06-14高考数学中统计学基础知识的常见考点解析

2025-08-24不同省份高考分数线差异解析与选择建议

2025-07-31