在人生意义与高考目标的探索中,功利主义与理想主义的平衡是一个永恒的主题。以下从多角度分析两者的辩证关系及实践路径:

一、定义与冲突:两种价值观的本质

1. 理想主义的核心

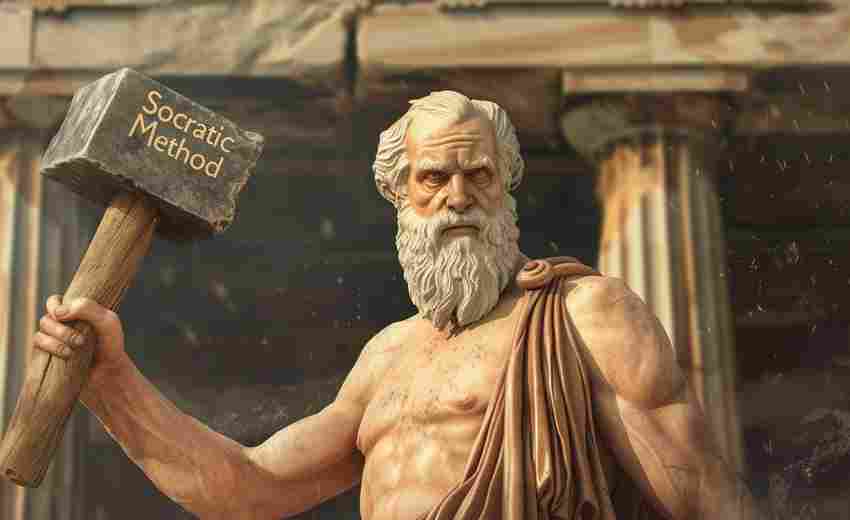

理想主义以精神追求为最高目标,强调信仰、奉献与超越性价值。如康德哲学中的道德律令,追求真理和人格完善是其核心。在高考中,理想主义可能表现为对学术纯粹性的向往,或对特定学科领域的热爱驱动学习动力。

2. 功利主义的逻辑

功利主义以结果为导向,主张行为应以最大化幸福或效益为目标。在高考语境下,这体现为对分数、排名和名校的追求,将教育视为实现社会流动的工具。

3. 矛盾的根源

两者的冲突源于短期利益与长期价值的张力:功利主义关注“如何考上好大学”,而理想主义追问“为何要考大学”。如网页3中知乎回答指出,极端理想主义者易脱离现实,而过度功利化则可能导致精神空虚。

二、平衡的必要性:从教育实践到人生意义

1. 教育的双重使命

教育既需培养适应社会的实用技能(功利目标),也要塑造健全人格与批判性思维(理想追求)。研究表明,单纯追求成绩的填鸭式教学压抑创造力,而忽视现实的空想教育则缺乏实践根基。

2. 高考目标的辩证性

三、实践路径:在现实中构建理想

1. 目标设定策略

2. 志愿填报的平衡艺术

3. 心态调适方法

四、案例分析:理想与功利的和解

1. 邓稼先的选择

他放弃海外优渥条件回国奉献(理想主义),但通过系统科研规划实现原突破(功利实践),印证了“理想需扎根现实土壤”。

2. 高考状元的启示

清华学生的经验表明,顶尖成绩的取得既需“敢想”的勇气(理想),也需“分解目标—精准努力”的策略(功利)。

五、终极意义:超越二元对立

教育的最高境界在于让功利成为理想的副产品。如罗曼·罗兰所言:“缺乏理想的现实主义毫无意义,脱离现实的理想主义没有生命。” 在高考征程中,我们既要脚踏实地攀登分数的阶梯,也要时常仰望星空,让理想之光指引方向。这种平衡不仅是升学策略,更是对“何为美好人生”的持续叩问。

推荐文章

化学工程:化学工程的就业前景如何

2024-11-29四川艺考生如何高效利用碎片时间巩固基础知识

2025-11-11如何利用网络资源选择合适的专业

2025-01-06视觉传达设计专业需要哪些能力

2025-02-23211大学的校友资源如何利用

2024-12-08区域经济发展差异如何影响专业选择方向

2025-04-13标题即论点:高考作文如何通过标题增强说服力

2025-06-15大学转专业的流程与注意事项有哪些

2025-03-03高考生必问:未来十年哪些专业最具高薪潜力

2025-11-23高考报名费支出与自主招生考试成本如何协同规划

2025-03-27