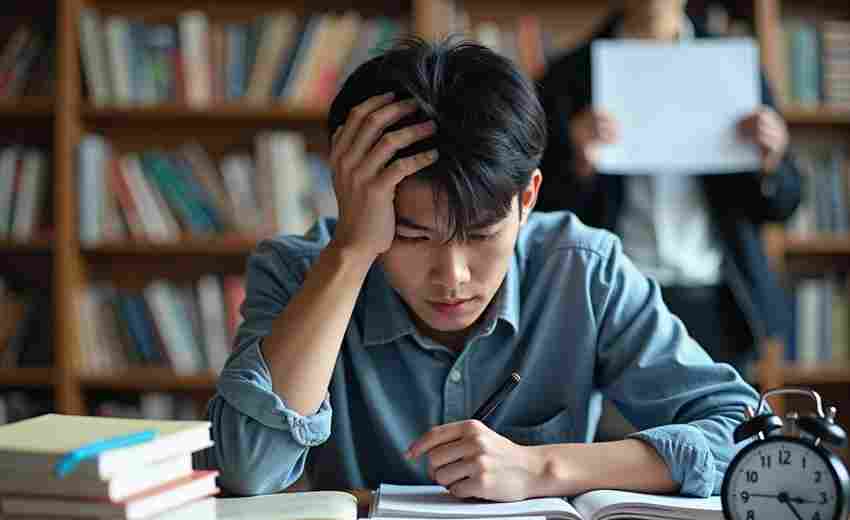

在高考艺术类考试中,塑造具有辨识度的艺术风格需要兼顾评分标准与个性化表达。以下是结合高考评分标准和艺术创作规律的具体策略:

一、理解高考评分标准的核心要素

高考艺术评分通常围绕专业技能、文化素养、主题表达、创新性四大维度展开,不同省份和专业的综合分计算公式略有差异。例如:

文化课占比提升:多数省份要求文化课成绩占比不低于50%,部分专业(如播音主持类)文化课占比高达70%(如山东、贵州)。专业能力细化要求:如美术类需考察素描、色彩、速写等基础技法;音乐类注重演奏技巧和情感表达。综合分计算方式:例如山东省美术类综合分=文化成绩×50% + 专业成绩×(750/300)×50%,需将专业成绩换算为750分制。策略:

在备考中需根据目标省份的评分公式,合理分配文化与专业学习时间。例如文化课薄弱的学生需加强基础,专业课则需针对性提升技术细节(如色彩层次、造型精准度)。

二、在规范中寻找个性化突破

1. 主题选择与时代精神结合

高考作品常要求反映社会现实、文化传承或时代精神。例如:

选题创新:如以环保主题(贵州的《珍禽图》)、科技与人文融合等角度切入,既符合主流价值观,又能体现个人视角。文化符号运用:融入地域文化元素(如传统纹样、民族服饰),增强作品辨识度。2. 技法与媒介的个性化探索

媒介实验:在传统技法基础上尝试混合材料(如水墨与拼贴结合),或利用数字工具辅助创作,增强视觉冲击力。风格融合:借鉴经典流派(如立体主义的几何分割、表现主义的情感张力)并融入个人符号,形成独特语言。3. 细节处理与符号化表达

强化视觉记忆点:如梵高通过旋转笔触、莫兰迪通过低饱和色调建立辨识度,考生可设计专属笔触、色彩偏好或构图模式。情感传达:通过动态线条(舞蹈类)、光影对比(戏剧影视导演类)等手法传递作品情绪,契合评分标准中的“艺术感染力”。三、文化素养与艺术深度的双向提升

高考改革强调“文化素质+专业能力”的综合评价,文化课成绩的占比提升要求考生:

跨学科知识整合:例如历史题材作品需结合史实细节,政治类主题需体现对社会热点的思考。艺术理论应用:在创作说明或面试答辩中引用艺术流派理论(如巴洛克戏剧性、极简主义抽象性),展现学术深度。四、应试策略与风格调适

1. 模拟考试与反馈优化

针对性训练:根据历年高分卷分析(如国展作品),提炼评委偏好的构图、色彩等共性特征,逐步融入个人风格。规避同质化:避免盲目模仿流行画风(如过度装饰性构图),通过写生、速写积累独特素材库。2. 动态调整创作方向

分阶段目标:初期以技术达标为主,后期逐步强化个性化表达。例如素描训练从结构精准转向质感与情感结合。灵活应对考题:若考题限制较多(如命题创作),可通过隐喻、象征手法间接表达个人风格。五、典型案例与参考路径

案例1:四川考生综合分=文化×50%+专业×750/300×50%,某考生以彝族银饰为题材,结合精细金属质感表现(专业高分)与民族文化解析(文化加分),形成独特地域风格。案例2:山东书法类考生在传统碑帖基础上融入现代构成元素,文化课成绩占比60%的优势使其总分脱颖而出。塑造辨识度需在规范与自由、传统与创新间找到平衡。考生应深入分析评分标准,结合个人特长选择突破点,同时注重文化积累与情感表达,最终在高考中呈现“既合规又独特”的艺术作品。通过持续实践与反思,逐步形成稳定的个人风格,为未来艺术发展奠定基础。

推荐文章

理科生选择哪些专业更易获得高薪职业机会

2025-06-05如何判断专业的社会认可度

2025-02-21压线专业选择中城市资源对就业的影响权重

2025-08-15如何利用假期进行有效复习

2024-12-01医学专业的报考条件与难度

2024-11-27哪些高考生适合选择文化产业管理专业

2025-11-08报名需要交哪些材料的复印件

2024-12-29山东高考分数线与本科录取率如何相互影响

2025-03-12湖北高考成绩公布后如何确认录取信息

2025-04-08未被理想院校录取:心理调适与备选升学途径指南

2025-10-03