新高考背景下师范生教学技能培养的重要性,可从教育改革的现实需求、教师职业能力的新挑战以及师范教育体系升级的必要性三个维度展开分析。结合相关政策文件与学术研究,其重要性具体体现如下:

一、适应新高考改革对教师能力的新要求

新高考改革强调“学生核心素养培养”“学科融合”与“个性化发展”,这对教师的教学设计、课程整合及生涯指导能力提出更高要求:

1. 跨学科整合能力

新高考的“3+1+2”选科模式打破了传统文理分科,要求教师具备跨学科知识整合能力。例如,理科教师需融合物理、化学、生物三门学科内容,设计综合课程(如STEM教育),而传统分科培养的师范生在此方面存在短板。师范生需通过课程重构与实践训练,强化学科交叉教学能力。

2. 个性化教学与多元评价能力

新高考背景下,学生的选科组合多样化,教师需根据学生兴趣与职业规划调整教学策略,同时采用过程性评价、综合素质评价等多元手段。师范生需掌握差异化教学设计与数据分析技能,以应对分层教学需求。

3. 生涯规划指导能力

新高考赋予学生更大的选科自主权,但学生往往缺乏清晰的职业认知。师范生需学习职业指导理论与工具,帮助学生建立学科与职业发展的关联,这一能力已成为教师职业标准的重要组成部分。

二、破解传统师范生培养的短板

当前师范教育存在“重理论轻实践”“学科壁垒固化”等问题,新高考改革进一步凸显了教学技能培养的紧迫性:

1. 实践能力不足

传统培养模式中,教育实习多流于形式,师范生缺乏真实课堂的沉浸式体验。例如,部分学生无法独立完成微课设计与信息化教学工具的应用。新高考要求教师熟练运用多媒体技术(如智慧教育平台)、开展项目式学习,亟需强化师范生的实践教学环节。

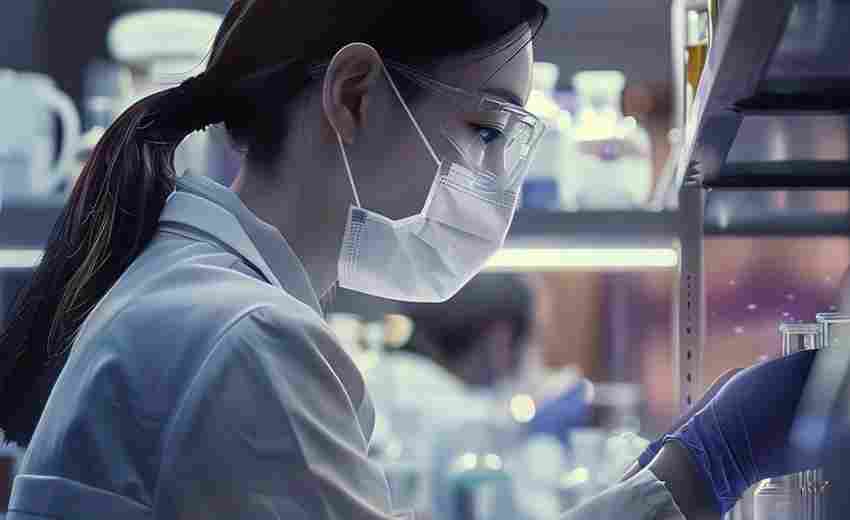

2. 师德与教育情怀薄弱

新高考强调“立德树人”,但部分师范生存在职业认同感低、教学反思能力不足的问题。研究表明,加强师德教育(如课程思政、教育情怀浸润)是提升教学技能有效性的基础。

3. 创新教学方法的缺失

新高考要求课堂从“知识传授”转向“能力培养”,而传统培养模式中,师范生多依赖灌输式教学。例如,音乐教育师范生需通过角色扮演、创编动作等方式激发学生兴趣,但实际教学中此类创新方法的应用比例较低。

三、响应政策驱动下的师范教育体系升级

近年出台的《中学教育专业师范生教师职业能力标准》等文件,明确将教学技能作为师范生培养的核心目标:

1. “本研衔接”培养模式

教育部推动“本研衔接师范生公费教育”,要求师范生从本科到硕士阶段接受系统性能力训练,尤其是研究生层次的学科教学能力与研究能力。例如,西南大学通过“师元”计划强化教育实习与科研能力衔接,培养高层次师资。

2. 免试认定教师资格改革

师范生需通过“过程性考核+职业能力测试”(含教学设计、微课制作等)才能获得教师资格,倒逼高校优化教学技能培养体系。例如,陕西师范大学要求师范生完成48学时线上课程学习与15分钟微课视频制作,强化信息技术与教学融合能力。

3. 教师教育数字化转型

新高考推动“教育+AI”融合,师范生需掌握智能教育工具(如数据分析平台、虚拟实验室),并具备数字资源开发能力。例如,华东师范大学提出“智能教育需贯穿师范教育全过程”,而非仅开设技术课程。

四、提升师范生教学技能的路径建议

1. 重构课程体系

增加跨学科课程模块(如科学教育综合课程)、引入案例教学与翻转课堂模式,强化师范生的课程整合能力。

2. 强化实践导向

延长教育实习周期(如累计不少于一学期),推行“双导师制”(高校教师与中小学名师联合指导),并通过教学技能竞赛(如微课大赛)提升实战能力。

3. 融入智能教育

将信息技术应用能力纳入必修课程,开展虚拟仿真教学、智慧课堂设计等实训,培养师范生的数字素养。

4. 完善评价机制

建立“师德—知识—技能”三位一体的考核标准,通过教学反思日志、学生反馈评价等多元方式动态监测师范生成长。

新高考改革既是挑战也是机遇,师范生教学技能的培养需从“被动适应”转向“主动创新”。只有通过课程、实践与评价体系的系统性改革,才能培养出兼具学科素养、教育智慧与创新能力的“新师范”人才,为教育现代化提供可持续的师资支撑。

推荐文章

音乐专业的专业技能考试内容是什么

2025-03-03艺术设计类专业细分方向与就业前景解读

2025-10-21手机端如何快速获取高校专业平行志愿招生信息

2025-03-17高考面试对考生综合素质的评估作用解析

2025-08-04高考志愿填报工具及平台使用攻略

2025-09-26高考成绩与大学排名的关系如何

2025-01-09620分考生报考经济学专业需关注的职业发展路径

2025-03-21电子信息工程的热门行业有哪些

2025-01-01专科平行志愿填报如何合理设置冲稳保梯度

2025-09-29高考复读生如何判断自身抗压能力是否达标

2025-05-09