在艺术教育专业的高考创作环节中,创意实践能力的体现需结合学科核心素养的培养目标,通过多维度的艺术表达、创新思维与生活实践融合来实现。以下从创作理念、表现手法、评分标准及备考策略等方面分析其具体体现方式:

一、创意实践能力的核心要求

创意实践能力强调综合运用多学科知识、生活观察与艺术创新,其核心包括:

1. 跨学科融合:将数学、文学、科学等学科逻辑融入艺术创作,如通过几何构图表现抽象美感,或结合物理原理设计动态雕塑。

2. 生活灵感转化:从日常生活、自然现象或社会议题中汲取灵感,如通过观察城市建筑结构设计立体装置艺术,或结合环保主题创作绘画。

3. 实验性探索:尝试新材料、新技术或非传统表现手法,例如在素描中融入拼贴、数字绘画等混合媒介。

二、创作环节中的具体体现

(一)构思阶段的创意表达

1. 主题创新:避免常规题材,通过个性化视角解读命题。例如,在“传统与现代”主题中,可将传统水墨技法与数字媒体结合,表现文化传承的冲突与融合。

2. 情感与叙事融合:通过艺术语言传递个人体验或社会观察。如用抽象色彩表达情绪波动,或以装置艺术呈现对人际关系的反思。

(二)技法与形式的突破

1. 构图与视觉冲击力:在素描、色彩等考试中,通过非常规视角(如俯视、碎片化构图)增强画面张力。

2. 材料与媒介实验:例如在书法创作中使用综合材料(如宣纸与金属结合),或在色彩考试中尝试肌理叠加、拓印等技法。

3. 动态与静态结合:如将舞蹈的肢体语言转化为绘画线条,或在雕塑中融入光影变化。

(三)评分标准中的创意维度

根据艺术统考评分标准,创意实践能力主要体现在:

1. 独特性:作品需展现个性化视角,避免雷同。例如在叙事性写作中,通过非线性的时间结构或开放式结局体现创新思维。

2. 技术性与艺术性的平衡:在扎实基本功基础上融入创意。如素描考试中,既需造型准确,又可通过夸张比例或抽象变形传递隐喻。

3. 社会价值与美学结合:作品需兼具审美价值与思想深度。例如通过环保主题的装置设计,体现艺术的社会责任感。

三、备考策略与提升路径

1. 素材积累与跨学科学习:建立“灵感库”,收集自然形态、文化符号、科技动态等素材,并学习跨学科知识(如物理学中的对称性、文学中的意象)以丰富创作内涵。

2. 模拟创作与反馈迭代:定期进行限时命题创作,通过教师或同行评价调整创意方向。例如在即兴表演中尝试不同角色设定,优化情感表达的层次感。

3. 技术实验与个性化表达:针对不同媒介(如数字绘画、综合材料)进行专项训练,探索个人风格。例如在色彩考试中,尝试突破传统用色规律,形成独特的色彩语言。

四、典型案例参考

1. 《女贵族莫洛卓娃》的启示:通过长期生活观察提炼艺术形象,体现创意实践中的“体验—构思—传达”三阶段。

2. 黄永玉的荷花系列:结合大量写生实践与个性化笔墨语言,展示传统题材的现代表达。

3. AI技术融合创作:利用虚拟现实技术重构古典戏剧场景,体现科技与艺术的跨界创新。

艺术教育专业高考创作环节的创意实践能力,需通过跨学科思维、生活化灵感、技术实验与个性化表达综合呈现。考生应在扎实基本功的基础上,注重主题创新、形式突破与情感共鸣的结合,同时关注社会议题与科技动态,使作品兼具艺术价值与时代意义。备考过程中,需通过系统性训练与开放性探索,逐步形成独特的艺术语言体系。

推荐文章

美术、体育类考生高考报名测评费缴纳流程说明

2025-09-25大类招生对专业兴趣的影响

2025-02-23选择师范类专业需要注意哪些事项

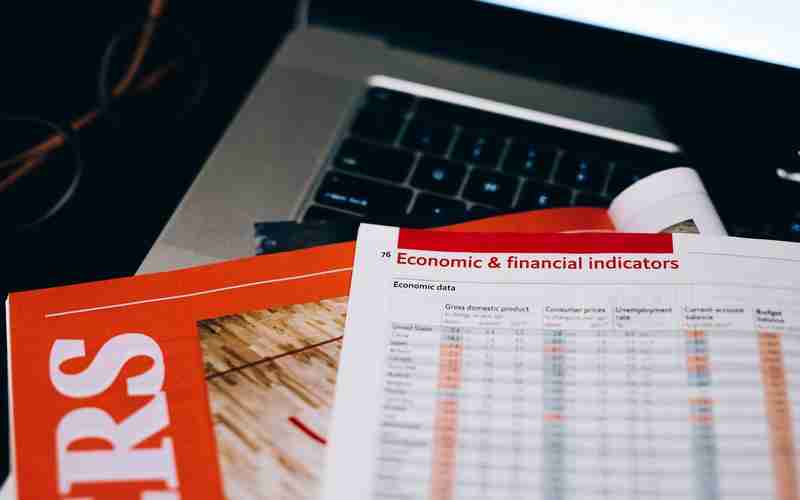

2025-01-16高考生如何根据地区就业趋势选择适合的热门专业

2025-06-27体育舞蹈中的礼仪与规范是什么

2025-01-05高考是什么意思—高考指什么

2023-11-112025年广东白云学院医学类专业招生计划及政策变化

2025-08-10从高考真题看人力资源控制与调整功能的实际应用

2025-10-23复旦大学微电子专业毕业生就业率与深造率对比如何

2025-04-21如何撰写有效的留学个人陈述

2024-11-21