汉语国际教育课程通过系统化的语言训练、文化浸润和跨学科融合,为高考生的语文能力提供多维度的培养路径。以下是其核心塑造机制及对高考语文能力的提升作用:

一、语言基础能力的立体化构建

1. 语法与词汇的体系化教学

课程采用结构教学法,从汉语的语法规则(如“把”字句、量词用法)和词汇特点入手,结合HSK考试大纲的分级体系,帮助学生建立完整的语言知识框架。例如通过《汉语语法教学课件设计100例》中的情景化练习,强化学生对特殊句式的理解,这种训练能直接提升高考语文的文言文语法分析和现代文词汇运用能力。

2. 听说读写的综合训练

通过任务型教学法(如模拟点餐、问路等场景)和交际教学法(角色扮演、小组讨论),学生需在真实语境中完成语言任务,强化语言输出能力。例如录播课中插入互动问答环节,要求学生在观看视频后复述内容,这类训练可同步提升高考语文的阅读理解速度和口语表达的逻辑性。

3. 汉字文化的深度解析

课程将汉字教学与文化内涵结合,如通过形声字的结构分析(“江”从“水”、“工”声)揭示汉字演变规律,这种教学不仅能增强学生对高考文言文字形的识记能力,还能培养其通过字形推测词义的思维习惯。

二、文化理解与文学素养的双向拓展

1. 诗歌与经典文本的审美浸润

教学中引入《春晓》等古诗,通过韵律分析和意象解读(如“花落知多少”中的生命哲思),培养学生的文学鉴赏能力。这种训练有助于高考古诗文阅读题的情感分析与主题把握。

2. 跨文化比较的思维培养

课程通过对比中西节日习俗(如春节与圣诞节的象征意义差异),引导学生理解文化符号背后的价值观。此类分析可提升高考作文中的思辨深度,例如在议论文中灵活运用文化对比案例。

3. 现当代文学与热点的结合

教学中融入网络热词(如“内卷”“躺平”)的语义演变分析,既增强语言的时代敏感度,又为高考作文提供鲜活素材,避免内容空洞化。

三、高阶思维与应试策略的针对性提升

1. 逻辑分析与批判性思维训练

国际中文教育案例库中的真实教学问题(如学生跨文化适应困境),要求学生通过案例分析提出解决方案,这种训练能强化高考语文阅读题的信息筛选和论证评价能力。

2. 应试技巧的模块化指导

HSK备考课程强调“分层突破”,例如通过专项练习强化声调辨析(如“妈”“麻”“马”“骂”的发音差异),此类训练模式可直接迁移至高考语文的拼音题和文言文断句题。

3. 写作能力的结构化培养

课程采用“文化主题写作法”,例如以“丝绸之路的历史影响”为话题,引导学生从经济、艺术、语言等多角度展开论述,这种多维度的写作训练有助于高考作文的立意提升和结构优化。

四、数字化资源的辅助赋能

1. 智能学习平台的个性化应用

通过在线汉语教学平台(如Preply)的AI纠音功能,学生可实时修正发音错误,这种即时反馈机制能高效解决高考语文中“读音辨误”类题型的痛点。

2. 多媒体资源的场景化利用

录播课中穿插影视片段(如《长安三万里》的诗歌场景还原),通过视听联动增强记忆,此类方法可帮助学生更生动地掌握高考必背古诗文的背景知识。

五、实践能力与综合素质的延伸

1. 跨学科知识的整合应用

课程融合语言学、民俗学等内容,例如分析方言保护与普通话推广的辩证关系,这种综合视角能为高考语文的语言政策类论述题提供论据支持。

2. 教学相长的能力转化

部分课程设置“学生模拟授课”环节,要求高中生设计汉语教学方案,这一过程能深化其对语言规则的理解,间接提升语文知识的内化程度。

总结与建议

汉语国际教育课程通过“语言基础+文化内核+思维方法+技术工具”的四维联动,为高考语文能力提升提供独特路径。建议考生重点关注以下资源:

推荐文章

艺术类统考涵盖哪些专业及考试要求

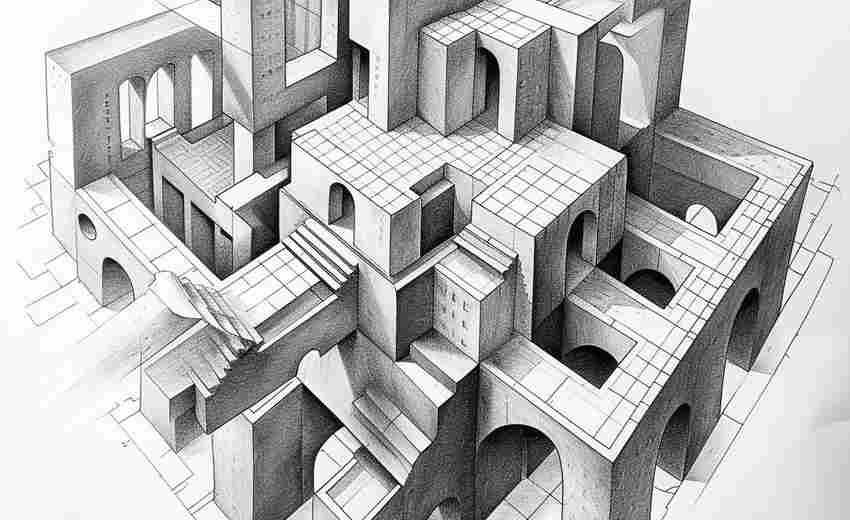

2025-05-14机械结构设计常见错误在高考模拟题中的体现与规避

2025-05-02如何利用院校分数线制定学科知识强化方案

2025-08-11报考川农需要哪些选科要求

2025-06-03高考志愿填报时,职业发展空间的评估

2025-02-12美术高考生选班型需注意哪些关键指标

2025-06-06如何看待高考制度的国际比较

2025-03-01对口高考能否跨专业报考

2024-10-23高考570分的学生需要培养哪些技能

2024-11-02上海财经大学法学专业的特色课程有哪些

2024-11-29