高考保底志愿是志愿填报策略中确保录取安全的关键环节,其核心作用在于规避滑档风险,保障考生在理想院校未被录取时仍有稳妥的升学选择。以下是其保障性作用及填报数量建议的综合分析:

一、保底志愿的保障性作用

1. 避免滑档风险

当考生冲刺和稳妥志愿均未达到录取线时,保底志愿作为“安全垫”,可防止考生因分数不足而掉入下一批次甚至落榜。尤其在平行志愿模式下,一旦所有志愿均未投档成功,只能通过征集志愿或下一批次补录,而保底志愿能有效避免此类风险。

2. 应对招生政策与分数波动

高校录取分数线可能因报考人数、扩招政策、专业冷热变化而波动。保底志愿需选择往年录取位次明显低于考生实际位次的院校,以应对不可预见的分数上涨或计划缩减。

3. 专业调剂的最后防线

保底院校通常建议勾选“服从调剂”,即使考生未能被填报专业录取,仍可通过校内调剂获得录取资格,尤其适用于对院校层次要求高于专业选择的考生。

4. 心理缓冲与策略平衡

合理的保底志愿能缓解考生焦虑,使其在冲刺更高目标时无后顾之忧,形成“冲-稳-保”的梯度策略平衡。

二、保底志愿的最低填报数量建议

保底志愿的具体数量需结合考生所在省份的志愿总数及个人风险承受能力,但核心原则是 “分差足够大、数量足够多”。以下是不同情境下的建议:

1. 按比例分配

2. 按分差筛选

3. 特殊情况处理

三、保底志愿填报的注意事项

1. 关注招生计划变化

选择近年 扩招明显或新升本院校,此类院校因知名度较低,录取分数线可能相对稳定甚至下降,保底成功率更高。

2. 优先“保专业”政策院校

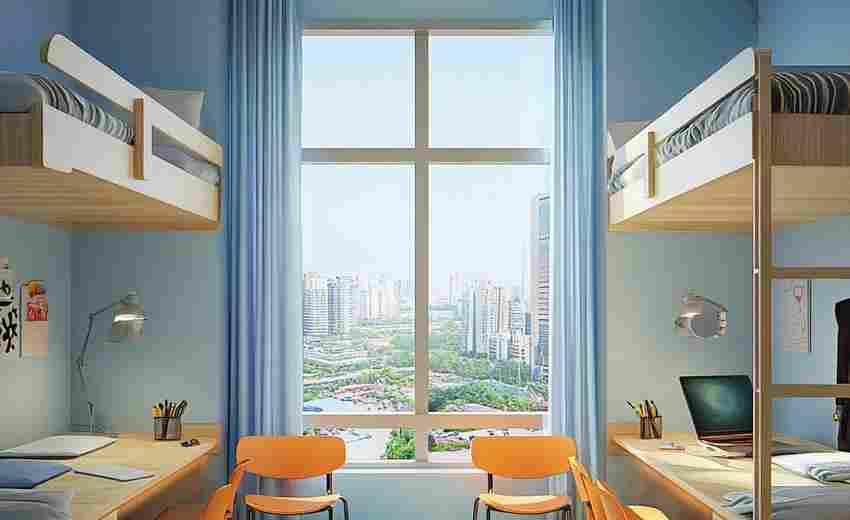

部分高校(如中山大学、北京交通大学)对服从调剂的考生承诺“保专业”,填报时可优先选择此类院校,减少专业调剂风险。

3. 避免无效保底

总结

保底志愿是高考录取的“最后一道保险”,其核心在于通过足够数量和分差的稳妥选择,确保考生在极端情况下仍有学可上。建议考生根据所在省份的志愿总数、个人分数及风险偏好,结合分差、地域、招生政策等因素,至少填报3-5个分差显著的保底志愿,并优先选择招生计划多、录取稳定的院校,同时关注专业组内调剂风险,以实现策略最优解。

推荐文章

如何判断函数的奇偶性

2024-12-30各大高校的特色专业是什么

2025-01-15高考备考期间如何利用碎片时间提升学习效率

2025-04-28不同学科的交叉专业有什么优势

2025-02-06公众参与在高考分数线制定中应发挥什么作用

2025-07-28高考生如何通过模拟考试调整学习方向

2025-04-28专业对口对高考生职业发展有哪些长期优势

2025-03-10设计类专业就业率高的高校推荐:行业发展现状与院校优势解读

2025-06-032025年湖北选科组合对高考排名影响深度解析

2025-03-20复读生的学籍有时间限制吗

2025-01-23