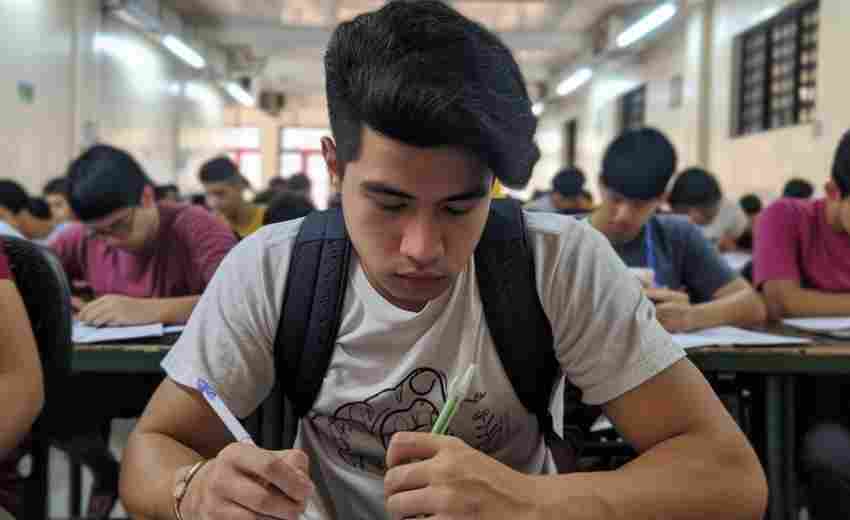

在高考填报志愿时,了解男女比例失衡专业的未来发展趋势有助于考生结合个人兴趣与社会需求做出更理性的选择。以下结合行业动向、政策导向及社会观念变化,分析这些专业的发展前景与潜在机遇:

一、传统失衡专业的现状与挑战

1. 工科类专业(男多女少)

如机械、土木、采矿等专业长期存在“男生主导”现象,主要因工作环境艰苦、体力要求高等因素。但随着技术革新,部分领域对体力依赖降低,例如工业机器人、智能运维等岗位更注重操作精细度,女性比例有所上升。

未来趋势:向智能化、远程化转型,性别壁垒逐步弱化,但短期内仍受传统行业惯性影响。

2. 文科及服务类专业(女多男少)

如护理、学前教育、语言文学等专业女性占比超70%。这类专业因就业稳定、工作环境温和受女性青睐,但男性稀缺性也带来就业优势(如男护士薪资溢价、男幼师政策支持)。

未来趋势:社会需求持续增长(如老龄化催生护理需求),男性从业者比例可能提升,职业发展路径更加多元。

二、新兴领域对性别壁垒的突破

1. 科技与交叉学科

2. 绿色经济与新兴产业

三、政策与社会观念的影响

1. 教育公平与职业支持

2. 性别平等意识提升

四、填报建议与风险规避

1. 理性评估个人适配性

2. 利用政策红利与跨赛道机会

3. 参考数据动态调整策略

五、长期展望:性别标签的消解与职业重构

2030年后,随着技术发展与社会观念进步,传统性别标签将进一步淡化:

总结:未来专业选择应弱化性别预设,关注行业前景与个人适配性。考生可结合政策支持、技术趋势及自身优势,在传统与新兴领域中找到平衡点,实现职业发展的“突围”与“破界”。

推荐文章

高考生选择土木工程专业需要具备哪些计算机技能

2025-07-26明星高考成绩:是天赋还是努力的结果

2024-12-08高考志愿填报是否有免费咨询服务

2025-02-06高考动漫设计方向对软件操作能力有哪些具体要求

2025-03-12信息安全专业的就业前景

2025-01-14高中转学籍后学籍类型变化对高考的限制

2025-07-03如何通过高校校训文化制定高考复习规划

2025-08-18如何运用公共关系协调原理解答高考综合题中的组织冲突问题

2025-05-14高考生如何结合学校历史沿革判断学科优势

2025-04-11跨批次调剂是否受专业名额限制

2025-07-03