高考志愿填报中,“热门专业是否等于好就业”是学生和家长普遍关注的问题。结合近年就业趋势与行业动态,可从以下角度分析:

一、热门专业的就业优势与局限

1. 短期需求推动热度

部分热门专业如 人工智能、新能源科学与工程、数据科学与大数据技术 等,因契合国家战略(如“双碳”目标、数字化转型)和产业升级需求,短期内就业率较高,且薪资水平突出。例如,人工智能领域人才缺口达500万,薪资起薪约8500元。

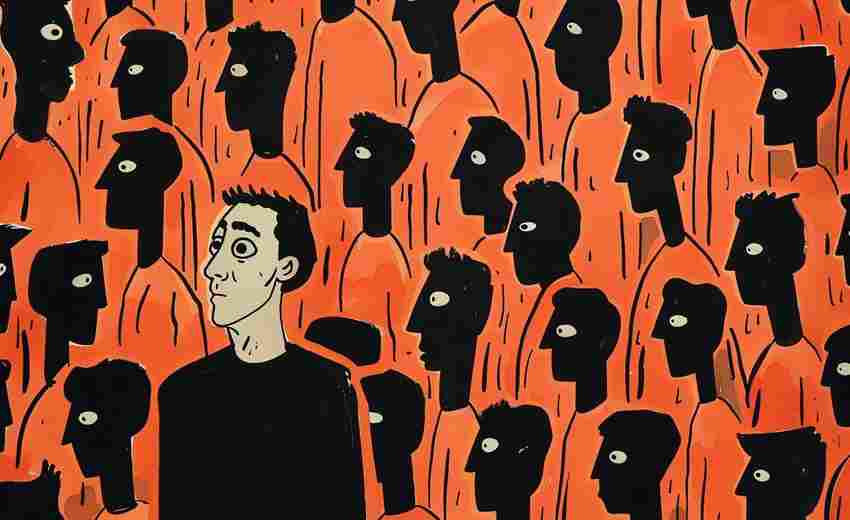

局限性:热门专业可能因高校扩招导致人才饱和。例如,计算机科学与技术专业近年就业率跌至68.65%,竞争加剧。

2. 行业周期性波动

某些热门专业受行业周期影响明显。例如,金融学、法学 虽长期热门,但就业市场易受经济波动和政策调整冲击,普通院校毕业生竞争优势不足。

二、热门≠高就业的典型案例

1. 计算机类专业

虽仍是高薪代表,但企业对人才要求升级,单一编程技能已不足,需兼具算法、数据分析等复合能力。部分高校课程滞后于技术发展,毕业生需额外学习实践技能。

2. 医学类专业

临床医学 因优质岗位稀缺、培养周期长,就业竞争激烈;而 护理学 虽需求增长(老龄化加剧),但工作强度大,就业率仅60.01%。

3. 传统工科转型挑战

如 机械工程、电气工程 等专业,需结合智能化、绿色化转型提升竞争力。例如,机械类毕业生在高端装备制造领域薪资涨幅达150%。

三、选择专业的核心原则

1. 平衡兴趣与市场需求

兴趣是持续学习的动力,而市场需求决定职业发展空间。例如,心理学、计算社会科学 等交叉学科虽非传统热门,但结合AI技术后应用前景广阔。

2. 关注长期趋势

新能源、集成电路、生物医药 等领域因政策支持和技术突破,未来十年需求稳定。例如,新能源科学与工程专业月薪起薪7500元,且技术迭代空间大。

3. 避免盲目跟风

部分热门专业(如 电子商务、旅游管理)因课程泛化、实践不足,毕业生面临就业匹配度低的问题。

四、填报策略与建议

1. 分梯度填报

2. 利用数据辅助决策

3. 提升复合能力

例如,辅修编程(金融+数据分析)、参与行业实习(如新能源企业),增强竞争力。

总结

热门专业不等于“好就业”,需结合 行业趋势、个人适配度、长期规划 综合判断。工科类专业整体就业优势明显,但需关注细分方向;新兴领域潜力大,但需警惕泡沫风险;传统热门专业则需精进技能以应对竞争。最终,选择需回归 “热爱+能力+社会价值” 的平衡。

推荐文章

冲刺阶段模拟考常见丢分点及补救技巧

2025-03-31应届毕业生如何办理高考报名手续

2025-06-07高考志愿填报中如何分析目标院校

2025-03-01安徽高考录取批次设置变化对分数线有何影响

2025-11-29理工科与文科专业在高考竞争中的差异是什么

2025-08-30选择专业时如何考虑个人兴趣

2025-03-04高考数学考试结束前十分钟焦虑处理要诀

2025-06-16经济与管理专业的实用性分析

2024-11-29考场突发心理危机的应急疏导方案

2025-05-01高考报名时需要填写哪些个人信息

2025-02-05