1977年恢复高考是中国教育史上的重大转折点,也是地方执行层面面临的一项紧急任务。从中央政策出台到地方实践落地,各地需在极短时间内完成从政策解读、资源调配到考试组织的全流程工作。以下是这一过程中地方落实的关键环节及具体措施:

一、政策紧急传达与地方动员

1. 政策背景与决策下达

1977年8月,邓小平在科学与教育工作座谈会上拍板恢复高考,要求当年立即执行。10月12日,国务院正式批转《关于一九七七年高等学校招生工作的意见》,明确考试时间为12月,要求地方在两个月内完成考生报名、命题、考场准备等工作。

由于时间紧迫,各省份需打破常规行政流程,直接由省级教育部门牵头成立临时工作组,协调公安、交通、宣传等部门配合。

2. 地方动员与考生覆盖

恢复高考的消息通过广播、报纸和基层单位迅速传达。例如,上海、北京等大城市通过街道办和单位通知考生,农村地区则通过公社广播和书面公告。针对“老三届”和社会青年,地方放宽年龄限制(最大30岁)和婚姻状态要求,允许在职人员报考,部分省份甚至动员教师和干部帮生脱产备考。

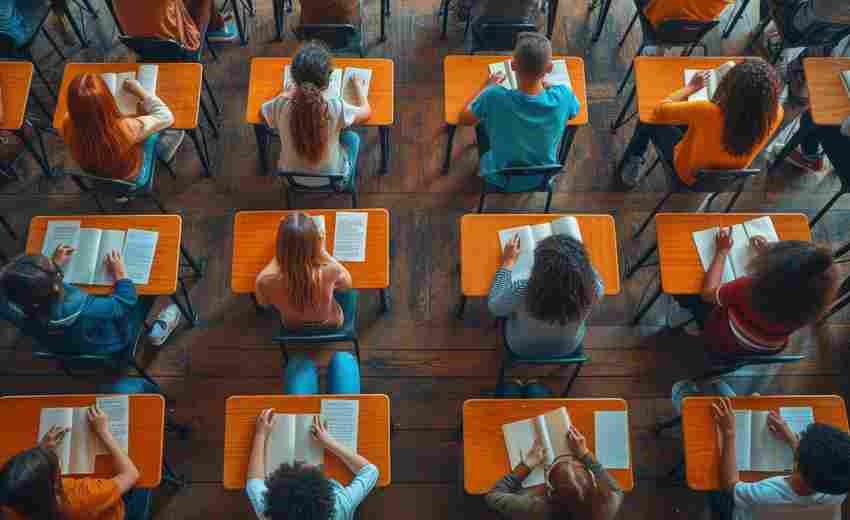

二、考试组织与资源调配

1. 考场与监考资源不足的应对

由于十年停考,地方普遍面临考场不足、监考人员缺乏的问题。例如,部分县城将中小学教室、礼堂甚至仓库改造为临时考场。监考人员由教师、机关干部和复员军人临时培训组成,部分地区还抽调大学生参与阅卷。

2. 试卷命题与阅卷标准化

命题工作由省级教育部门组织专家仓促完成,部分省份直接参考“文革”前高。阅卷时,因无统一标准答案,地方采取“教师先试做试卷,结合优秀考生答卷制定评分细则”的临时方案,争议题目需集体讨论决定。

三、考生资格审核与录取公平保障

1. 突破“出身论”的基层实践

中央要求“不唯成分,重在政治表现”,但地方执行初期仍有阻力。例如,部分农村地区因“成分问题”拒绝为考生开具证明,后经中央督查组介入才得以解决。至1979年取消阶级成分后,政策才全面落地。

2. 录取比例与分配机制

地方需平衡应届生与社会考生比例(中央规定应届生占比20%-30%),同时优先录取理工科人才以满足国家建设需求。例如,浙江省在录取时对理工科考生降低政审门槛,扩大专业匹配度。

四、教育体系调整与长期影响

1. 师资与教学资源重建

高考恢复后,地方中学迅速调整课程设置,重点补强数理化教学。例如,湖北省要求中学教师“回炉”培训,并返聘退休教师填补缺口。部分省份还尝试“走班制”分层教学,为后续教育改革积累经验。

2. 社会效应与教育公平推进

高考恢复打破了“推荐制”的阶级壁垒,地方通过设立助学金、开放走读生名额等方式扩大贫困家庭考生入学机会。这一政策也成为地方推动拨乱反正的突破口,加速了全社会对知识与人才的重视。

恢复高考的地方实践体现了“自上而下政策驱动”与“自下而上资源创新”的结合。尽管面临时间紧迫、资源匮乏等挑战,地方通过灵活调整和强力执行,最终实现了从“推荐入学”到“公平选拔”的转变,为改革开放初期的人才储备奠定了基础。这一过程也反映出中国教育政策在紧急任务中的执行韧性,以及地方与中央协同的制度优势。

推荐文章

高考失利,怎样进行职业规划

2024-10-31大学专业与个人兴趣的关系如何

2024-10-27互联网行业薪资水平与高考选科关联性分析

2025-03-14什么是热门专业

2025-01-23戏剧影视导演专业艺考生的发展方向有哪些

2025-05-07学科竞赛成绩在高考中的价值

2024-12-10分数优先原则下如何合理安排志愿顺序

2025-03-14如何查询专业的具体课程设置

2024-11-29考生号在高考成绩查询环节的关键作用是什么

2025-05-17