一、地质时期碳循环速率变化的特征

1. 自然驱动为主

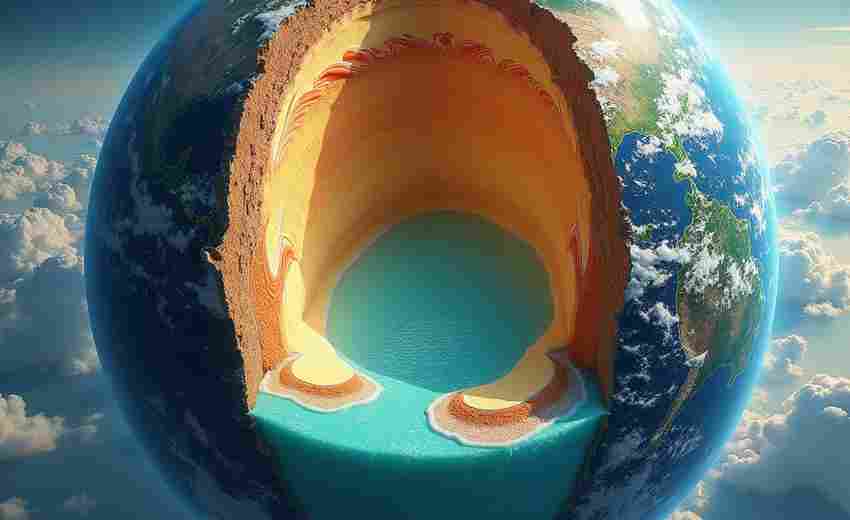

地质时期的碳循环主要由自然过程主导,包括火山活动、岩石风化、生物圈光合作用与呼吸作用、海洋碳交换等。例如,硅酸盐岩风化通过消耗大气CO₂形成碳酸盐沉积物,构成长期的碳汇(约10万年尺度),而火山喷发则释放CO₂成为碳源。

2. 速率缓慢且具有自我调节机制

地质时期的碳循环速率受限于自然过程的物理化学条件。例如,碳酸盐岩风化与沉积平衡通常需数万年,生物圈碳循环(如植物固碳)与大气交换周期较短(天至千年),但整体系统通过负反馈维持相对稳定。

二、当代全球变暖现象的独特性与异常性

1. 人为驱动主导

人类活动通过燃烧化石燃料、土地利用变化等,以远超自然速率释放CO₂。例如:

2. 速率极快且打破自然平衡

3. 气候变化后果的复杂性

三、核心对比与高考考点关联

| 对比维度 | 地质时期碳循环 | 当代全球变暖 |

|-||-|

| 驱动机制 | 自然因素(火山、风化、生物演化) | 人类活动(化石燃料、毁林) |

| 速率与规模 | 缓慢(万年尺度)、周期性波动 | 极快(百年尺度)、突破自然阈值 |

| 气候系统稳定性 | 负反馈主导(如硅酸盐风化调节CO₂) | 正反馈增强(如云量减少加剧升温) |

| 生态与社会影响 | 长期适应(物种演化、碳库调整) | 短期剧变(物种灭绝、粮食安全危机) |

高考命题方向提示:

1. 数据对比分析:结合冰芯、树轮、钻孔等古气候重建工具,对比地质时期与当代CO₂浓度变化的速率与规模。

2. 机制解释:从碳源/汇平衡角度,分析人类活动如何打破自然碳循环的负反馈机制。

3. 影响评估:结合具体案例(如热带降雨延迟、极地冰盖消融),论述快速变暖对生态系统的不可逆影响。

4. 解决方案论证:基于碳循环原理,提出减排措施(如生物固碳、碳封存)的科学依据。

四、总结

地质时期的碳循环以自然调节为主,速率缓慢且具有周期性;而当代全球变暖是人为干预下的异常现象,其速率、规模及后果均远超自然变率。这一对比揭示了人类活动对地球系统的深刻影响,也凸显了减缓气候变化的紧迫性。在高考命题中,需重点结合数据对比、机制分析与案例应用,培养学生从多时空尺度理解气候系统的能力。

推荐文章

天津理工大学和天津商业大学的热门专业对比

2025-06-26教育学专业的热门细分方向

2025-01-13军人子女报考国家专项计划需满足哪些条件

2025-05-18高考生选择北京工商大学会计专业需具备哪些学科基础

2025-04-29怎样才能提高自己的高考分数

2024-11-252025年高考热门专业分数线变动趋势预测

2025-04-12华为的网络安全策略如何保障用户数据

2024-12-15高考分数线对学科选择的影响

2024-11-27高考补录志愿填报条件及资格要求

2025-03-15