高考传媒专业课程通过系统化、多维度的教学设计,能够有效助力学生创新思维训练。以下从课程内容、教学方法及实践路径三个层面分析其作用机制:

一、课程内容体系:构建创新思维理论基础

1. 创新思维方法论教学

传媒专业核心课程如《创新思维训练教程》系统讲解发散思维、逆向思维、横向思维等创新思维形式,并配套心理学与思维科学原理,帮助学生理解思维定式突破路径和创新技法应用场景(如设问法、联想法等)。例如,教材中通过案例分析传媒业界的实战创意项目,强化理论与实践结合。

2. 跨学科知识融合

课程涵盖传播学、社会学、艺术学等多领域知识,如《融媒体时代创造性思维课程》将传统媒体转型与新媒体技术革新相结合,促使学生从多元视角解构传播现象。例如,分析短视频内容创作中的叙事创新时,需融合影视艺术理论与用户行为心理学。

二、教学方法创新:激活思维潜能

1. 启发式与案例教学结合

采用问题导向教学法,如通过“算法推荐如何影响新闻”等议题引发学生批判性思考,同时引入《雕刻时光》《电影是什么》等经典影视理论案例,启发学生从创作实践中提炼创新逻辑。南京传媒学院在课程中融入爱德华·德·博诺的“水平思考法”,通过六顶思考帽等工具训练思维灵活性。

2. 项目制实践驱动

课程设计强调“做中学”,如要求学生完成新媒体营销策划、纪录片创作等实战项目。例如,《动画编剧故事模板运用宝典》等教材指导学生通过模板拆解与重构,培养创意迭代能力。部分高校还通过校企合作,让学生在真实传媒项目中应用创新技法。

三、实践路径拓展:强化创新能力转化

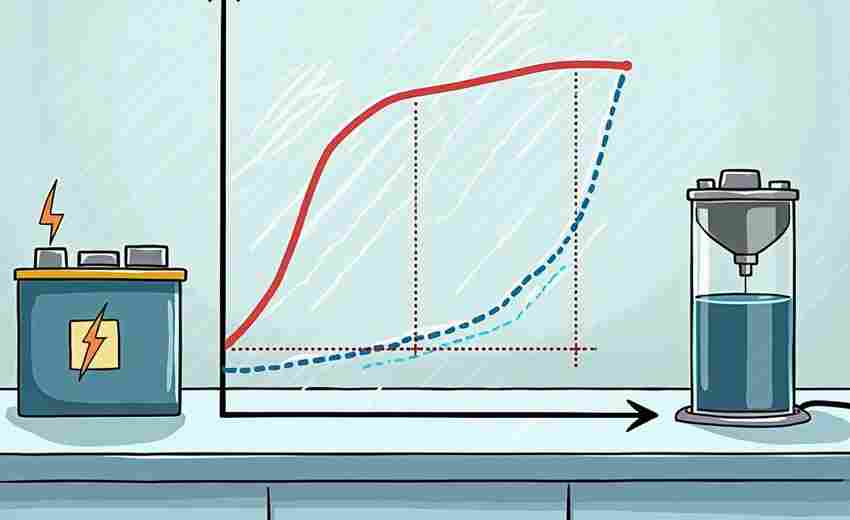

1. 技术赋能创新工具

课程引入AI内容生成、VR叙事技术等前沿工具,如《智能传媒技术助力内容创作》方向的教学,帮助学生掌握数据新闻可视化、交互式H5设计等技能,拓展创新表达边界。

2. 社会问题导向的创意训练

围绕舆情分析、文化传播等现实议题,设计如“传统文化新媒体传播路径优化”“突发公共事件报道策略”等课题,引导学生从社会需求中挖掘创新切入点。例如,分析《央视国家宝藏》节目的跨媒介叙事策略,需综合运用聚合思维与文化解码能力。

四、评价体系重构:激励持续创新

1. 动态化考核机制

采用“课堂讨论+期中作品+期末项目”的多元评价模式,重点考察思维过程而非单一结果。例如,南京传媒学院将学生创作的短视频、数据新闻作品纳入评分体系,并设置“创意迭代日志”作为反思工具。

2. 竞赛与成果转化平台

通过组织大学生创新大赛,鼓励学生参与“新型广告创意”“智能传媒技术应用”等赛道,将课程知识转化为获奖作品或创业项目。部分高校还建立产学研基地,推动优秀学生方案落地。

总结:传媒专业课程通过“理论奠基—方法训练—实践验证—成果转化”的全链条培养模式,不仅提升学生的创意产出能力,更塑造了“问题重构—跨域整合—技术适配—价值评估”的创新思维逻辑。这种训练对高考生而言,既为未来专业学习奠定基础,也培养了适应数字化时代的核心素养。

推荐文章

投档线如何影响院校招生的公平性

2025-02-20高考作业_高考满分作业

2023-08-22高考生如何选择山东大学2017年新增的热门本科专业

2025-03-21公共关系与广告策划:高考文科生的职业发展潜力如何

2025-05-09央美的学术研究方向是什么

2025-01-04动漫专业的未来发展趋势如何

2025-01-29专业选择中,工科与文科的区别有哪些

2024-11-07怎样通过参加活动了解专业

2024-12-08高考单招中需要注意的时间节点有哪些

2025-02-26