高考改革中学科难度权重对分数线划定的影响主要体现在选科模式设计、等级赋分机制以及高校专业招生要求等方面,具体分析如下:

一、选科模式与学科权重的直接关联

1. 物理/历史的原始分权重

在“3+1+2”模式中,物理和历史作为首选科目,其原始分直接计入总分,且分数线按物理、历史两类分别划定。例如:

2. 再选科目的等级赋分调整

化学、生物、政治、地理等再选科目通过等级赋分转换,以解决学科间难度差异带来的不公平问题。例如:

二、高校专业对学科权重的动态调控

1. 专业选考科目要求

高校根据专业需求设定学科权重,例如理工科专业普遍要求物理+化学组合,文科类专业可能要求历史+政治。这种要求直接影响考生选科策略,进而改变不同科目组合的竞争强度:

2. 招生计划与分数线的匹配

高校按物理/历史两类编制招生计划,若某类招生计划较少但报考人数多,可能导致该类分数线上升。例如:

三、等级赋分机制对分数线的间接影响

1. 赋分制缓解学科难度差异

等级赋分通过排名比例转换分数,使得不同学科的难度差异不会直接导致总分悬殊。例如:

2. “一分一赋”与“三分一赋”的差异

部分省份采用更精细的赋分区间(如浙江的21级赋分),进一步细化考生排名,减少因原始分微小差异导致的赋分跳跃,使分数线划定更精准。

四、典型案例与数据支撑

1. 物理遇冷与化学弃考现象

早期“3+3”模式下,物理因难度大导致选考人数骤降,浙江省通过设立“科目保障机制”(如物理保障基数6.5万人),强制稳定选考群体,避免分数线异常波动。

2. 安徽省的赋分实践

化学、生物等再选科目若实际参考人数低于保障基数(如化学的25%比例),则按基数赋分,防止因人数过少导致赋分失真,从而维持分数线的合理性。

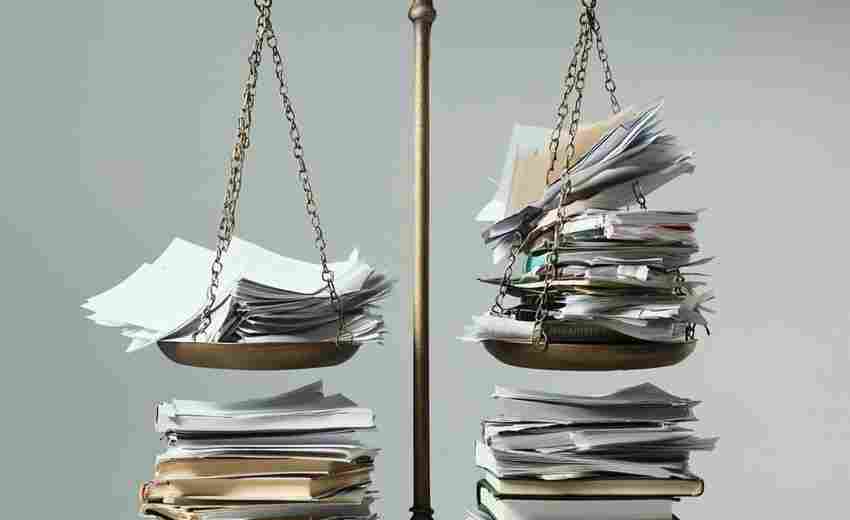

学科难度权重通过以下路径影响分数线划定:

1. 直接路径:物理/历史作为首选科目,原始分直接决定两类分数线的基准。

2. 间接路径:再选科目通过等级赋分平衡难度差异,高校专业要求调控选科竞争,招生计划比例调整生源分布。

3. 政策干预:科目保障机制、赋分规则优化等政策工具,确保分数线划定的公平性与科学性。

未来需进一步关注学科难度动态变化与赋分机制的适配性,以及高校招生自主权与公平性的平衡问题。

推荐文章

浙江省211大学的学费是多少

2025-02-15各专业的课程难度如何

2025-02-06选择理工科专业需要考虑哪些因素

2025-01-04高考后如何规划专升本备考时间最佳启动节点解析

2025-06-24大学专业中,哪些技能最受欢迎

2025-01-24如何选择适合的外语专业

2024-11-25化学工程与工艺专业的研究重点是什么

2024-12-21高考成绩与录取结果的关系

2024-12-04人力资源管理专业的职业发展路径如何

2025-03-01高考生如何通过社会实践提升行政管理专业素养

2025-03-15