在科技浪潮席卷全球的今天,人文坚守与科技发展的辩证关系已成为关乎人类文明走向的核心命题。以下是基于多维度视角的深度剖析:

一、科技与人文的共生逻辑:双向赋能与动态平衡

1. 科技为人文拓展时空边界

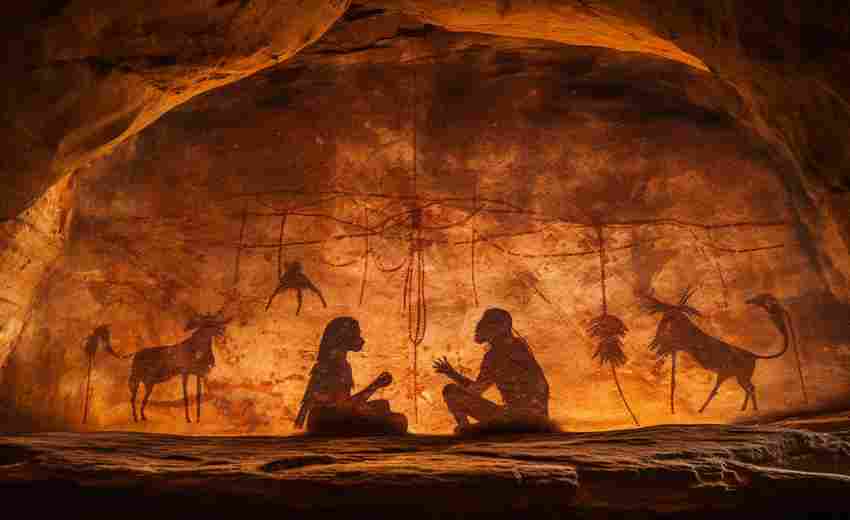

互联网、人工智能等技术重构了文化传播形态,敦煌数字石窟通过高精度扫描实现全球共享,故宫博物院借助VR技术让文物"活"起来,数字技术既守护文化遗产又创新表达方式。这种数字化赋能使传统文化突破物理限制,形成"文化源代码+科技编译器"的共生模式。

2. 人文为科技植入价值内核

杨树锋院士指出,科技创新若缺乏人文关怀可能沦为"失控的利刃"。基因编辑技术需审查,人工智能发展需遵循"科技向善"原则,正如人脸识别技术既要提升效率又需平衡隐私权,体现工具理性与价值理性的辩证统一。

二、人文坚守的三重维度:温度、深度与广度

1. 守护人性温度的数字素养

在信息爆炸时代,批判性思维成为抵御算法茧房的关键。河南卫视《唐宫夜宴》通过5G+AR技术展现盛唐气象,证明科技可以成为传递文化温度的载体而非冰冷的工具,印证"技术为表,文化为里"的实践智慧。

2. 深化价值认同的哲学根基

之江实验室提出的"做科学事、怀人文情"理念,与钱学森、林俊德等科学家将个人理想融入国家需求的实践,共同诠释了科技工作者应有的精神格局。这种格局超越功利追求,在量子计算研发中保持敬畏,在核能应用中坚守安全底线。

3. 构建全球文明的对话机制

数字平台促成跨文化理解,如腾讯"数字长城"项目通过游戏技术实现文化破圈。但需警惕技术霸权对文化多样性的侵蚀,保持"和而不同"的文明观,正如联合国教科文组织倡导的"技术全球框架"。

三、辩证表达的实践路径:融合创新与制度保障

1. 教育体系的范式革新

STEAM教育模式将艺术融入科技课程,清华大学开设"科学史与科学哲学"交叉学科,培养既懂代码又通人性的复合型人才。这种教育转型呼应了杨叔子院士提出的"科学人文,和而不同"理念。

2. 社会治理的框架

建立科技委员会,完善《个人信息保护法》,通过"负面清单"制度约束技术越界。欧盟《人工智能法案》划定高风险领域,我国"数字中国"建设强调数据主权,体现制度设计对人文价值的兜底保护。

3. 创新生态的文化营造

之江实验室举办科技人文论坛促进跨界对话,深圳科创周设立"科技艺术展",创造类似文艺复兴时期"达芬奇式"的创新土壤。这种生态既需要宽容失败的创新文化,也需要防止资本对科技的绑架。

四、未来图景:星辰大海与精神家园的双向奔赴

当"天问"探测器飞向火星时,航天工程师用《楚辞》命名着陆点;当AI绘画生成敦煌飞天时,修复师仍在洞窟内一笔笔延续千年技艺。这种传统与现代的交响,印证着朱世强教授所言"科技镌刻人文基因,人文涵养科学精神"。在量子计算改写物理法则的时代,我们更需要守护《游子吟》中"寸草春晖"的情感共鸣,让数字文明始终闪耀人性光辉。

人类文明的终极命题,或许正如网页1所言:"张开科学的翅膀,饱含人文的胸怀",在智能时代续写"究天人之际,通古今之变"的东方智慧。这种辩证表达,既是对技术异化的清醒认知,更是对人文精神的永恒守望。

推荐文章

物流管理:现代物流的发展趋势是什么

2025-03-05第一志愿的选择如何影响个人成长

2024-12-12高考志愿填报如何避免信息收集不全导致失误

2025-04-24高考志愿决策技巧:从学长案例看专业就业前景分析

2025-03-12全国艺术类院校学科评估排名对高考志愿填报有何参考

2025-06-22机械工程专业在智能制造领域的就业前景如何

2025-03-22如何挑选适合自己的大学专业

2024-11-28选择新兴专业时如何评估院校的学科实力?

2025-03-22烟台南山学院毕业生主要签约哪些性质单位

2025-05-04高考会计实务题中客户扣款处理的规范步骤

2025-07-10