在新高考“3+1+2”模式下,选科组合的权衡需综合考虑单科成绩、赋分规则、学科关联性及未来专业需求。以下是精准权衡的要点及策略:

一、学科基础与赋分潜力的双重评估

1. 学科基础分析

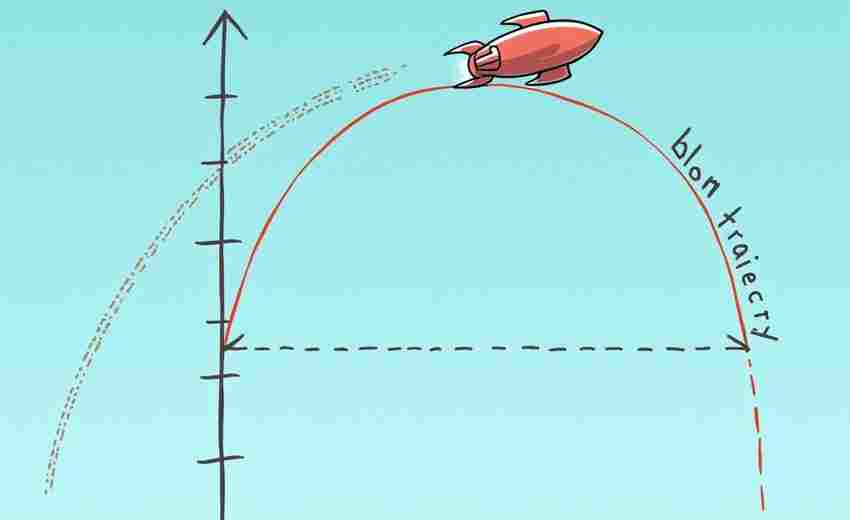

分数与排名:单科原始分是基础,但更需关注该科在全校或全省的排名,因赋分结果由排名决定。例如,某科原始分70分但排名前15%,可能赋分至86-100分;反之,原始分80分但排名中等,可能仅赋分至71-85分。知识掌握程度:通过试卷分析,明确知识点薄弱环节,判断提升空间。例如,化学若因逻辑思维不足导致失分,提升难度较大;而生物若因记忆不牢,则短期可突破。2. 赋分潜力预测

学科竞争态势:物理、化学等“学霸集中”科目,中上水平考生可能因排名劣势导致赋分低于预期;而地理、政治等科目若考生整体水平较低,中等成绩可能赋分更高。选科人数基数:基数大的科目(如地理)赋分区间更稳定,基数小的科目(如政治)可能因偶然因素导致排名波动。二、学科组合的优化策略

1. 理科思维与文科思维的平衡

理科组合(如物化生、物化地):专业覆盖率高(超96%),但竞争激烈,适合逻辑思维强且成绩优异的学生。若物理、化学成绩中等,需谨慎选择,避免被高分段考生挤压赋分空间。文科组合(如史政地):学习难度较低,但专业选择受限(约58%)。适合记忆能力强且明确文科职业规划的学生。文理混合组合(如物政地):需频繁切换思维模式,学习难度大,仅推荐对特定科目有强烈兴趣或明确专业需求的学生。2. 学科关联性与学习效率

关联性高的组合(如物化生、史地政)知识点互通,可提升学习效率;关联性低的组合(如物化政)需分散精力,适合学科能力全面的学生。学科难度差异:化学、物理需长期积累,地理、生物相对易突击提分。例如,物生地组合适合物理强但化学弱的学生,可避开化学的竞争压力。三、职业规划与赋分风险的权衡

1. 专业需求导向

理工类专业(如计算机、医学)通常要求必选物理+化学;文科类专业(如法学、新闻)对选科限制较少,但顶尖院校可能要求历史+政治。若目标专业未明确,建议选择覆盖率高的组合(如物化地、物化政),保留更多可能性。2. 避免赋分陷阱

盲目跟风:例如,物化生组合虽覆盖率高,但若成绩中等,可能因竞争激烈导致赋分低于原始分。投机选科:试图通过“冷门科目”赋分获利风险高。例如,政治因考题灵活且选科人数少,可能因年度题目难度波动导致赋分不稳定。四、数据驱动的动态调整

1. 参考历年数据:分析所在高中或省份的选科分布及赋分结果,例如北京考生偏好化学+地理,山东考生偏好生物+地理,可据此预判竞争态势。

2. 模拟测试验证:通过多次模拟考试,观察单科排名变化。例如,某科成绩稳定在年级前20%,则赋分优势明显;若波动较大,需重新评估选科策略。

五、实操建议

1. 成绩优异者(语数英总分360+):优先选择物化生或史政地,冲击顶尖院校,注重学科深度。

2. 中等生(语数英总分300-350):推荐物化地、物生地等组合,平衡专业覆盖与学习难度。

3. 成绩偏弱(语数英总分300以下):优先选择易提分科目(如地理、生物),确保总分达标。

精准权衡需结合个人学科能力、赋分规则、竞争环境及职业规划,避免单一维度的决策。建议通过专业测评工具(如霍兰德测试)明确兴趣方向,并持续追踪政策变化(如2025年多省调整赋分细则)。最终选科应实现“扬长避短,稳中求进”,而非盲目追求高分或热门组合。

推荐文章

不同类型大学的分数线差异

2024-12-13艺术类录取规则中的综合分数如何计算

2025-04-13如何规划理科生的职业生涯

2024-12-19高考作弊案的历史背景

2025-02-05艺术类考生被调剂后能否跨科类转专业

2025-04-02音乐制作专业毕业生薪资水平如何高考生必看的行业收入报告

2025-03-25如何理解高考分数线背后的招生政策

2025-02-14影视制作专业录取综合分计算方法详解

2025-04-29选择文科还是理科,应该考虑哪些因素

2025-01-11