从企业招聘视角来看,高考分数作为筛选逻辑的一部分,反映了企业对人才基础素质的评估偏好和效率导向的招聘策略。以下是具体解读:

一、高考分数作为能力与潜力的“硬指标”

1. 智力与学习能力的信号

高考作为全国性标准化考试,其分数被认为是衡量个体智力、学习能力和抗压能力的重要指标。企业认为,高考成绩优异者通常具备更强的逻辑思维、知识储备和应试自律性,这些特质与职场中的问题解决能力、持续学习能力正相关。例如,某大型企业在筛选简历时明确关注高考分数,认为其能反映候选人的基础知识广度和扎实程度。

2. 长期潜力的预测依据

企业倾向于通过第一学历(本科院校)评估候选人的长期潜力。高考成绩直接决定本科院校层次,而名校背景被视为系统性专业培养和综合素质的保障。例如,国企HR在校招中优先筛选双一流/985高校的本科生,认为其经过更严格的学术训练。

二、招聘效率驱动的筛选逻辑

1. 海量简历下的降本增效

在供过于求的就业市场中,企业通过高考分数等硬性条件快速缩小候选人池。例如,互联网大厂使用算法抓取简历中的“双一流”“高考分数”等关键词进行初筛,平均每10秒处理千份简历。这种机制显著降低HR的筛选成本,尤其适用于基础岗位的大规模招聘。

2. 风险规避与统计概率选择

企业认为,高考分数高的人群在职场中表现优秀的概率更大。例如,某金融企业HR表示,名校毕业生在项目执行和抗压能力上普遍优于普通院校学生,招聘时更倾向“稳妥选择”。这种策略虽可能错失个别优秀人才,但降低了整体用人风险。

三、岗位匹配与隐性能力评估

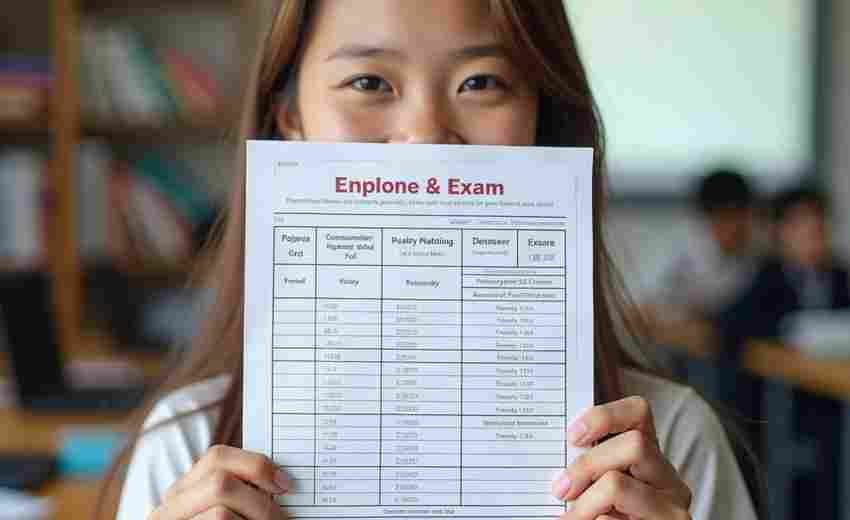

1. 基础岗位的适配性考量

对于需要扎实学科基础的技术岗位(如研发、金融分析),企业将高考数学、理综分数视为逻辑思维和专业素养的参考。例如,某科技公司在招聘算法工程师时,要求候选人提供高考数学成绩单。

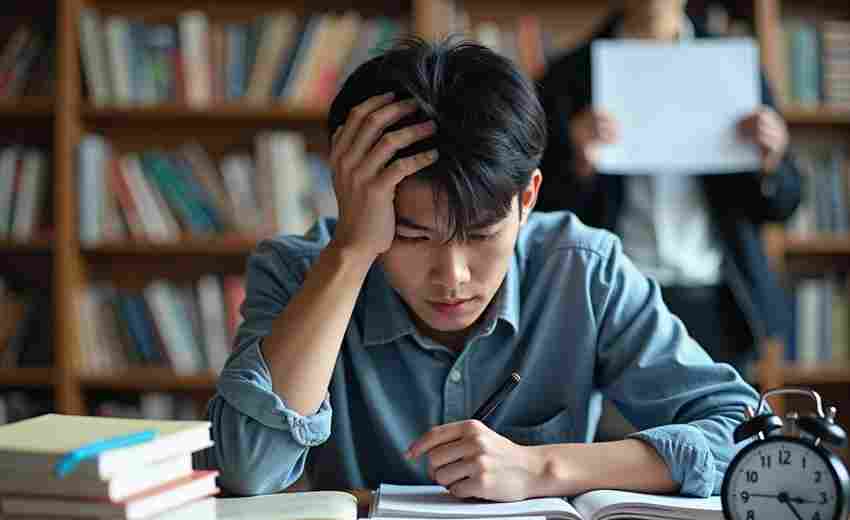

2. 隐性素质的间接映射

高考备考过程所需的自律性、时间管理能力等“软技能”,被企业视为职场适应性的潜在指标。部分外企在管培生招聘中,通过高考分数评估候选人的目标导向性和逆境应对能力。

四、争议与局限性

1. 公平性质疑与能力错配风险

过度依赖高考分数可能导致“学历歧视”,忽视候选人后续成长(如考研、项目经验)。例如,某博士因本科非985被高校教职拒之门外,尽管其科研成果突出。高考分数无法全面反映创新能力、实践能力等岗位核心需求。

2. 动态调整与多元化趋势

部分企业开始引入AI招聘系统,通过多维数据(如实习经历、技能证书)综合评估候选人,弱化单一分数的影响。例如,用友大易的AI系统可解析项目经历中的隐性能力,减少对学历的依赖。

总结与启示

企业将高考分数纳入筛选逻辑,本质是在效率与精准度之间寻求平衡。对于求职者而言,需注意:

企业视角下,高考分数是人才评估的“历史锚点”,但未来招聘将更趋向量化、动态化的综合评价体系。

推荐文章

强弱科目时间分配与分数线达标规划解析

2025-09-06高考志愿填报如何避免浪费机会

2025-01-27经济学中经济效率的含义

2025-02-142020年安徽大学有哪些新开设的专业

2025-01-25辽宁高考考生必读:考前物品清单与禁带物品解析

2025-03-20河北高校的热门专业有哪些

2024-12-01高考后职业规划中如何平衡实习与学业发展

2025-07-043+4转段考生报考注意事项与材料准备

2025-04-11专业的社会需求与高考成绩的平衡

2024-12-05高考面试中如何展现个人独特优势与潜力

2025-06-09