从近年高考地理真题来看,“人口—资源—环境”协调发展是高频考点,命题规律与核心素养、国家战略及社会热点紧密关联。以下结合真题及备考趋势总结其命题特点与规律:

一、命题核心方向

1. 人地协调观贯穿始终

试题多通过具体案例(如生态农业、环境污染、资源调配)考查人类活动与自然环境的相互作用。例如:2017全国卷I:柽柳入侵天然林危害分析,强调生物入侵对生态链的破坏。2015全国卷Ⅱ:河套平原水污染原因及治理措施,体现人类生产活动对环境的反馈。要求考生从“对立统一”视角分析问题,如经济发展与生态保护的平衡。2. 紧扣国家战略与政策

生态文明建设:如“双碳”目标(碳达峰、碳中和)、新能源开发(风电/光伏)等。例如:分析光伏产业对区域生态的影响,需结合能源转型与生态修复。乡村振兴与城乡融合:通过农村土地流转、特色农业等案例,考查城乡协调发展路径。3. 区域性与全球性环境问题结合

局域问题:如某地土壤盐碱化、城市内涝等,需提出针对性治理措施。全球问题:如全球变暖、海洋污染等,需分析成因及国际合作必要性。二、高频考点与命题形式

1. 环境问题的成因与治理

典型题型:分析污染原因(如工业排放、农业面源污染)并提出治理措施。案例:乌梁素海污染源于农田退水携带化肥残留,治理需控制农业污染源。答题关键:结合自然因素(气候、地形)与人为因素(产业布局、政策)综合分析。2. 人口迁移与资源承载力

考点:人口迁移的推拉力因素(经济、政策、环境)、人口容量与资源短缺矛盾。2022浙江卷:长三角人口流动与产业结构关联,需分析经济吸引力与资源压力。新趋势:结合“一带一路”人口流动、城市群发展(如成渝双城经济圈)考查区域协调。3. 可持续发展模式评价

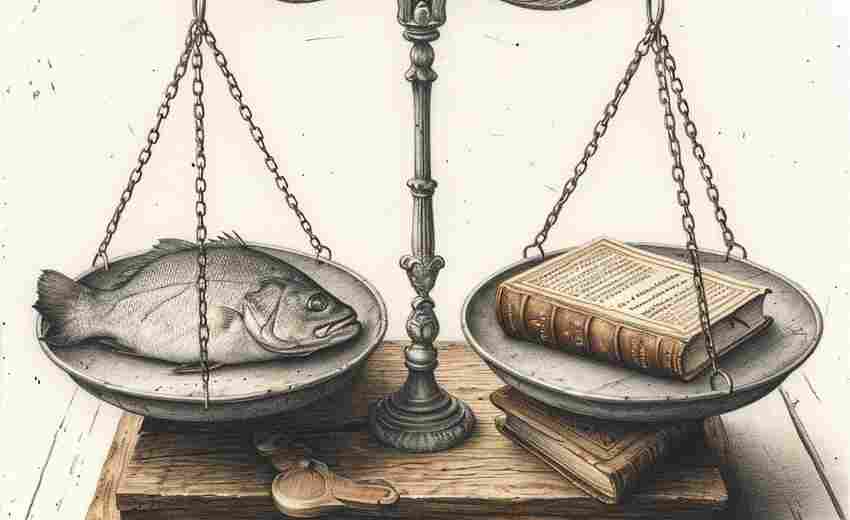

循环经济与生态农业:如桑基鱼塘、沼气池系统等,分析其资源利用效率及生态效益。开放性设问:如“是否赞同毛乌素沙地绿化扩大”,需多角度论证(生态恢复、水资源压力)。4. 地理信息技术应用

RS/GIS技术:用于环境监测(如灾害预警、资源调查),考查技术对协调发展的支撑作用。三、命题规律与答题策略

1. 材料情景化

试题多依托真实案例(如某区域发展规划、生态工程),要求从图文资料中提取关键信息。例如:图表分析:人口密度图、资源分布图需快速定位区域特征与问题。2. 跨学科融合

地理+政治:如“一带一路”的地缘经济意义;地理+历史:古代水利工程与现代生态治理对比。3. 强调论证逻辑

分点作答:按“自然—经济—社会”维度展开,如分析某地资源短缺需涵盖资源禀赋、利用效率、政策管理。术语规范:使用“生态足迹”“资源环境承载力”“人口合理容量”等专业概念。四、备考建议

1. 构建知识网络

整合人口迁移、资源开发、环境问题等模块,形成“人地关系”知识体系。重点掌握“推拉理论”“循环经济模式”等核心模型。2. 强化真题训练

研究近5年高考真题(如全国卷、浙江卷),总结设问规律与答案逻辑。模拟开放性试题(如设计生态修复方案),提升综合思维能力。3. 关注热点案例

国内:黄河流域生态保护、海南自贸港建设;国际:北极航道开发、东南亚RCEP合作。4. 提升图表技能

熟练判读人口金字塔、资源承载力曲线、区域规划图,快速关联地理要素。五、典型真题解析示例

【2017全国卷I·柽柳入侵危害】

命题逻辑:外来物种入侵→生态链破坏→生物多样性减少。答题要点:1. 柽柳繁殖快,挤占本地植物生存空间;

2. 侧枝密集抑制乔木生长,改变森林结构;

3. 食物链断裂导致植食动物减少。

【2020全国卷Ⅲ·毛乌素沙地绿化争议】

开放性思路:赞同:固沙防风、改善生态、促进碳汇;反对:加剧水资源短缺、可能引发土壤盐碱化。通过以上规律总结,考生需以“人地协调”为核心,强化综合分析能力,紧密结合政策热点与学科前沿,方能应对高考中“人口—资源—环境”协调发展的多层次考查。

推荐文章

中外合作办学专业在高考招生中是否限制理科-文科生报考

2025-06-02职教高考的补录政策是什么

2025-02-01高三考生如何利用碎片时间提升学习效率

2025-03-22临沂大学王牌专业历年录取分数趋势分析(2024年最新)

2025-08-22高考生如何高效咨询师兄师姐十大实用问答

2025-03-26如何提高达到菏泽高考分数线的可能性

2025-02-14了解高考分数线的必要性

2024-12-10高考补录材料准备清单与紧急情况处理指南

2025-08-16高考志愿服从调剂的流程是怎样的

2025-01-03平行志愿填报中如何确定调剂资格

2025-04-19