传统化工向智能化转型对高校人才培养提出了多维度的新要求,需结合学科交叉、技术融合及实践创新等要素重构教育体系。以下是基于要求的关键分析:

一、知识结构与能力要求的升级

1. 复合型知识体系

智能化工人才需具备“化工+AI”的跨学科知识,包括人工智能、大数据分析、自动化控制等领域的核心技能,以及传统化工工艺、材料科学的基础知识。例如,上海应用技术大学通过开设“化工+AI”微专业,推动学生掌握智能制造系统设计与数据分析能力。

2. 人机协同思维与创新能力

高校需培养学生的人机共生思维,使其能够将AI技术与化工流程优化、安全监测等场景深度融合,例如利用大模型辅助合成路线设计或工艺参数优化。需强化创新观察能力,鼓励学生通过AI工具探索新材料研发或绿色化工技术。

二、教学模式的数字化转型

1. 智能化教学工具的应用

高校需构建“师—机—生”三元教学模式,引入虚拟仿真平台(如合成氨工艺培训软件、化工原理虚拟仿真系统)和AI评课系统,提升教学的互动性与实践性。例如,哈尔滨工业大学开发“AI+智慧教学空间”,通过智能体辅助学生完成实验设计与数据分析。

2. 课程体系的跨学科重构

加强人工智能通识教育,推动化工课程与数学、计算机科学、学等学科的融合。例如,东华大学构建“专业+AI”课程矩阵,将AI技术融入纺织材料学等传统课程。

三、师资与评价体系的优化

1. 教师数字素养提升

高校需通过专项培训(如“A+X”跨学科研修)提升教师的AI教学能力,同时引入企业导师参与教学,形成“双师型”师资队伍。上海交通大学等高校通过校企合作项目,帮助教师掌握AI辅助教学工具。

2. 多维动态评价机制

建立以创新能力、跨界能力为核心的评价体系,结合AI技术实现学习行为分析与能力评估。例如,武汉理工大学开发“理工智课”平台,通过AI动态跟踪学生的实践成果与项目参与度。

四、产教融合与生态构建

1. 校企协同育人平台

高校需联合企业建设大模型创新实践基地,推动产学研一体化。例如,浙江工业大学联合化工企业成立数智日用化工实训基地,提供真实产业场景的实践机会。

2. 国际化合作与资源共享

通过搭建国际合作平台(如“AI for Science”研究网络),引入全球优质教育资源,培养具有国际视野的高端人才。

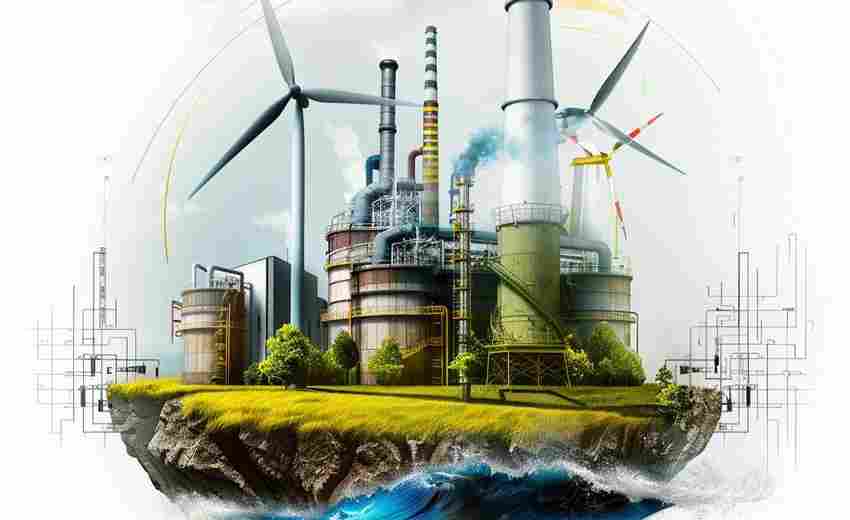

五、与安全素养的强化

1. 技术与数据安全

课程需纳入AI审查、绿色化工标准等内容,引导学生负责任地使用智能技术。例如,清华大学在化工课程中增设数据隐私保护模块,并通过区块链技术保障实验数据安全。

智能化转型要求高校从知识结构、教学模式、师资建设到评价机制进行全面革新,并深度整合产业资源与国际经验。只有通过“学科交叉+技术赋能+实践创新”三位一体的培养路径,才能为化工行业输送适应新质生产力发展的复合型人才。

推荐文章

填报志愿期间如何避开保过服务陷阱

2025-08-19南京大学会计学专业的课程安排是什么

2024-12-20如何根据市场需求判断大学专业的就业竞争力

2025-04-12体育运动中的团队合作精神如何培养

2025-01-17法律专业的热门方向有哪些

2024-12-24高考录取过程中如何应对分数线波动带来的影响

2025-08-03普通高考生如何通过传媒专业逆袭非艺考路径就业前景分析

2025-05-17农村与城市考生分数线标准是否应区别对待

2025-05-28高考报名系统手机端使用注意事项与设备推荐

2025-07-01高考作文中的段落结构如何安排

2024-12-09