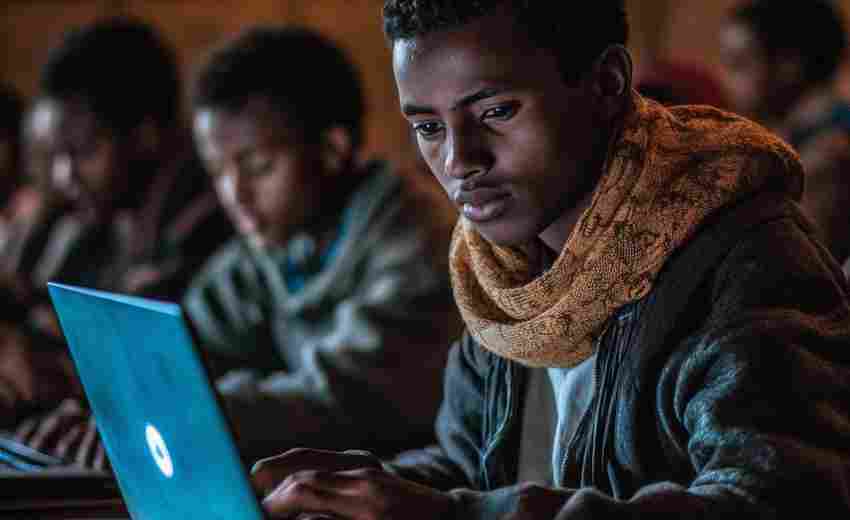

传统性别观念对高考生选择护理学专业的认知影响深远,主要体现在职业性别隔离、社会偏见、专业认同度低等方面。以下从多个维度分析其影响机制及具体表现:

一、职业性别隔离与“女性化”标签的固化

1. 历史与文化的性别角色塑造

护理学长期与女性特质(如温柔、细心、服务性)绑定,南丁格尔开创的现代护理体系进一步强化了“白衣天使”的性别符号。社会普遍认为护理是女性的“天职”,而男性从事护理则被视为“偏离常规”,导致高考生对专业产生刻板认知,认为其不适合男性发展。

2. 教育与社会宣传的性别偏差

教材、影视作品中护士形象多为女性,而男性护理从业者的历史贡献被忽视。例如,中世纪男性主导的宗教护理团体和现代男护士的稀缺性形成鲜明对比,进一步加深性别偏见。

二、社会偏见与男性考生的心理压力

1. 对男性从业者的污名化

男护士常被质疑“缺乏男子气概”,甚至遭受患者及家属的歧视性评价(如“不如回家种田”),导致男性考生对职业前景产生担忧。调查显示,66.7%的男护生毕业后想转行,主因是社会压力与自我认同冲突。

2. 职业发展预期的性别差异

尽管男护士在晋升中可能享有“隐蔽优势”(如快速晋升至管理层),但传统观念认为男性在护理领域缺乏长期发展空间,导致考生更倾向选择“男性主导”的职业(如工程、计算机)。

三、专业选择动机的功利性与被动性

1. 调剂与非自愿选择

数据显示,74%的男护生因高考调剂进入护理专业,而非主动报考,反映出考生对专业的低认同感。这种被动选择加剧了学习过程中的心理落差。

2. 经济因素与就业现实的权衡

尽管男护士就业率高(尤其在三甲医院),但传统观念下男性需承担更多家庭经济责任,而护理行业的薪资水平与社会地位常被认为不足以支撑这一角色,导致考生优先选择高收入专业。

四、性别观念对女性考生的隐性影响

1. “低门槛”与“稳定”的刻板印象

护理学被视为适合女性的“稳妥选择”,强调其服务性而非专业性。例如,社会普遍认为女性更适合处理琐碎的日常护理,而忽视护理技术的复杂性。

2. 职业天花板与性别分工预期

女性考生可能因护理行业的“辅助性”标签而低估其职业潜力,如科研、管理等高阶岗位的参与度不足。

五、突破传统观念的路径与建议

1. 教育体系的改革

2. 政策与就业环境的优化

3. 社会认知的多元引导

传统性别观念通过文化、教育和就业市场等多重渠道,塑造了护理学专业的性别化认知。要改变这一现状,需从制度设计、社会宣传与个体观念三个层面共同推进,将护理学还原为“以能力为导向”的专业领域,而非性别标签的附庸。

推荐文章

导数在函数图像极值点判断中的高考核心应用

2025-04-28考场发挥失常的自我疗愈与成长启示

2025-09-02高考成绩短信查询常见错误操作及避免方法

2025-05-09考场上的意外转折,怎样让作文脱颖而出

2025-05-03心理学专业对高中学科成绩是否有特殊要求

2025-08-02如何评估高校的综合实力

2024-11-12艺考生在文化课录取时如何权衡服从调剂

2025-04-09未来职业发展的重要技能有哪些

2025-01-14高考考场环境评估要点与应对策略解析

2025-05-07新高考模式下服从调剂的规则变化有哪些

2025-08-23