在专业选择中,冷门与热门专业背后的风险差异主要体现在就业前景、竞争压力、行业稳定性及个人适配度等方面。以下结合多维度分析两者的风险差异:

一、热门专业的风险特征

1. 竞争激烈与市场饱和

热门专业因报考人数多,导致人才供给过剩。例如计算机科学与技术、金融学等专业,虽然就业需求量大,但毕业生数量远超岗位需求,部分行业出现“内卷”现象,薪资增长空间受限。热门专业的高考录取分数往往较高,学生需承担更大的升学压力。

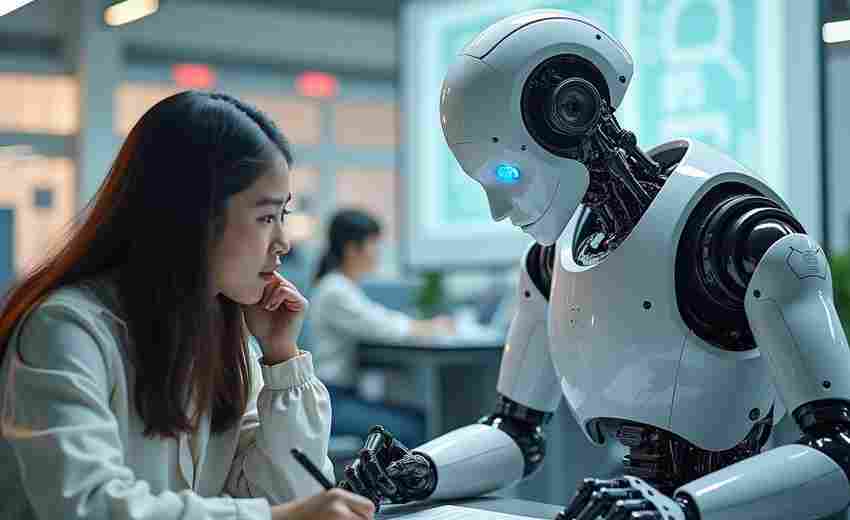

2. 技术迭代与行业波动

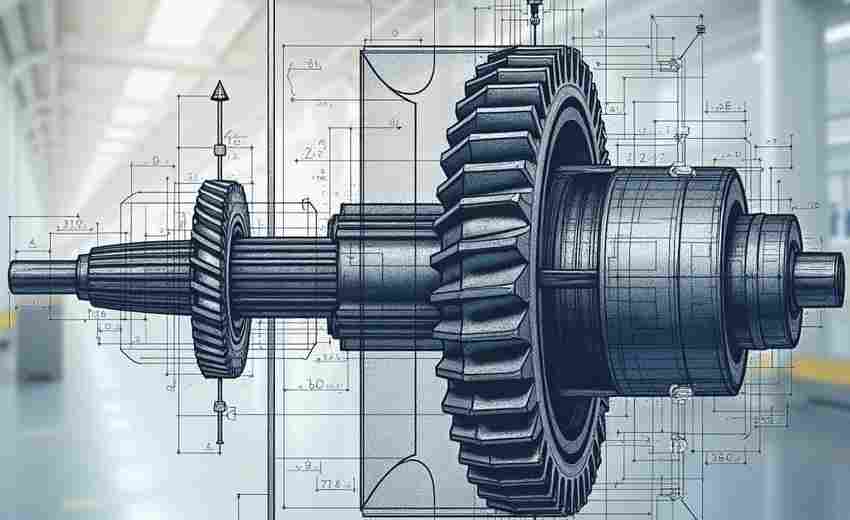

信息技术、人工智能等领域技术更新迅速,若学生无法持续学习,可能面临知识过时风险。例如,人工智能算法开发需紧跟前沿技术,职业发展对终身学习能力要求极高。

3. 政策与行业周期影响

部分热门专业受政策红利驱动(如新能源),但若政策调整或行业进入下行周期(如房地产关联的土木工程),就业市场可能迅速萎缩。

二、冷门专业的风险特征

1. 就业面狭窄与机会稀缺

冷门专业如哲学、历史学等,岗位需求集中于特定领域(如科研、教育),就业选择有限。若行业需求未增长,毕业生可能被迫转行。

2. 社会认知偏差与资源不足

部分冷门专业因社会认可度低,面临教学资源匮乏、实践机会少的问题。例如,殡葬专业虽就业率高,但行业特殊性导致教学资源集中在少数院校。

3. 长期发展的不确定性

冷门专业的价值可能随社会需求变化而波动。例如,茶学、非织造材料等专业虽当前需求小,但若相关产业兴起(如健康养生、环保材料),可能逆袭为“潜力股”;反之则可能长期沉寂。

三、风险差异的对比与平衡策略

| 维度 | 热门专业 | 冷门专业 |

||-|-|

| 就业竞争 | 高竞争,需顶尖能力突围 | 低竞争,但岗位总量少 |

| 行业稳定性 | 依赖技术/政策,波动性大 | 部分领域需求稳定(如殡葬、农业) |

| 个人适配度 | 易跟风选择,兴趣错配风险高 | 需高度兴趣驱动,否则学习动力不足 |

| 长期回报 | 短期高薪,但职业天花板明显 | 潜在爆发机会,但需长期积累 |

平衡策略建议:

1. 兴趣与能力的匹配:选择与个人兴趣、能力契合的专业,避免盲目跟风。例如,数学能力强的学生可优先考虑数据科学,而非单纯追逐人工智能热度。

2. 复合型能力培养:冷门专业学生可通过辅修技能(如编程、数据分析)提升竞争力;热门专业学生需关注跨领域应用(如AI+医疗)以应对技术迭代。

3. 动态评估行业趋势:关注国家政策(如碳中和、老龄化)和技术变革(如量子计算、基因编辑),选择兼具稳定性与增长潜力的领域。

四、案例分析:冷门中的“高潜力”专业

总结

冷门与热门专业的风险差异本质在于“短期确定性与长期不确定性”的权衡。热门专业提供即时回报但伴随高竞争风险,冷门专业则需承担市场验证期的“等待成本”。理性选择需结合个人特质、行业前瞻性分析及复合能力规划,而非简单标签化判断。

推荐文章

全球高校招生政策差异对中国高考改革的启示

2025-04-26天津的计算机专业就业前景如何

2024-12-27环境科学主要研究哪些问题

2024-10-27军人子女在广西高考中可享受哪些优先录取待遇

2025-09-06各大高校的志愿填报时间有哪些

2025-02-05硬件工程师需要掌握哪些知识

2025-02-06高考分数高的学生适合选择哪些学科

2024-12-23如何根据大学课程设置判断专业是否适合自己

2025-05-16高考报名填错身份证号是否影响考试资格审核

2025-05-24安徽大学传媒专业的实习安排如何

2024-11-25