一、政策驱动下的专业热度与高校布局

1. 国家战略推动专业扩张

国家“双碳”目标提出后,教育部多次发文支持高校增设新能源、储能、碳管理等相关专业。2024年新增20个碳中和领域专业(如碳储科学与工程、氢能科学与工程等),覆盖复旦大学、华北电力大学等18所高校。预计未来更多高校将布局碳中和相关学科,形成覆盖能源动力、材料科学、环境工程等领域的交叉学科体系。

2. 双一流高校领跑,学科资源倾斜

清华大学、上海交通大学等双一流高校已成立碳中和研究院或未来技术学院,整合科研与教学资源,推出本硕博贯通培养项目(如北京工业大学碳中和学院本硕博8年制项目)。这些高校的招生计划可能优先吸引高分考生,加剧头部院校竞争。

二、就业前景与报考吸引力

1. 行业人才缺口显著

据预测,“十四五”期间双碳人才缺口达55万-100万,新能源汽车、储能、碳管理等领域需求激增。例如,新能源汽车维修人才缺口超80%,2025年预计需120万人。高薪岗位(如碳中和研发岗月薪6万、碳交易项目经理月薪2-4万)进一步吸引考生。

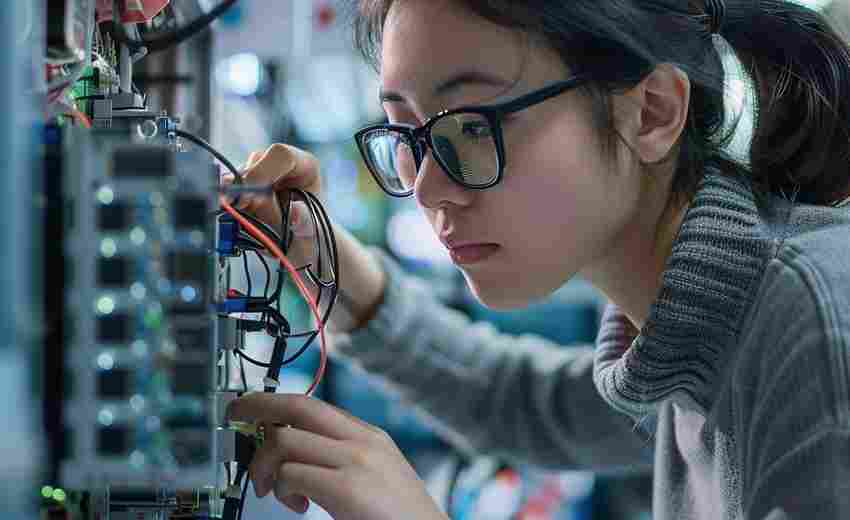

2. 复合型人才需求提升

新能源科学与工程、能源互联网工程等专业强调跨学科能力(如“环境保护-低碳能源利用”双学士学位项目),就业方向覆盖电力、环保、金融等多领域,拓宽职业选择。

三、高考竞争趋势分析

1. 热门专业分数线走高

2. 地域与院校层次分化

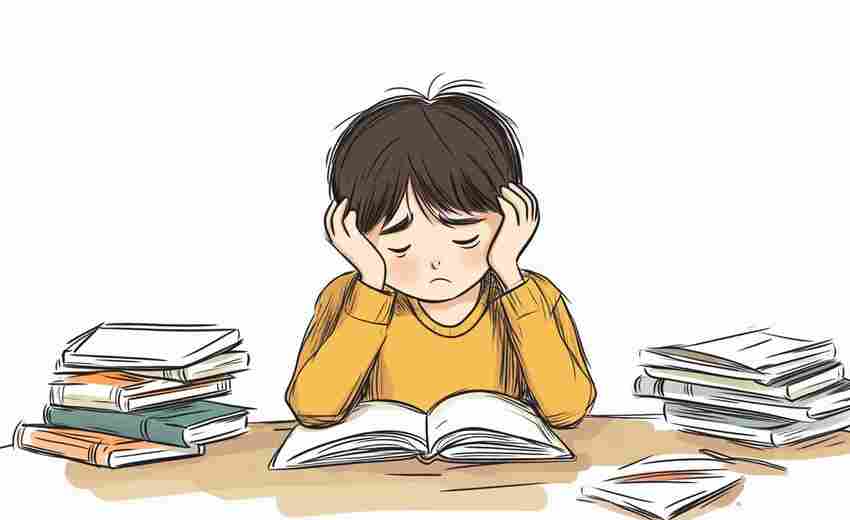

四、考生策略建议

1. 结合兴趣与职业规划

2. 关注政策动态与招生变化

五、未来挑战与机遇

“双碳”政策下,新能源相关专业的高考竞争将呈现“头部集中、多元分化”格局:双一流高校的核心专业录取门槛持续攀升,而普通院校通过特色专业和产教融合分流部分生源。考生需综合政策导向、院校实力及个人兴趣,动态调整报考策略。

推荐文章

如何利用高中竞赛经历判断未来学术发展方向

2025-07-24等高线地形图应用及典型例题突破指南

2025-07-31高考化学实验现象观察与结果描述技巧归纳

2025-03-18文理科高考分数线计算差异及原因

2025-03-16江西高考生如何选择医学类专业

2025-08-14大学分数线的调整会影响哪些学生

2024-12-25学费和奖学金的申请流程

2024-12-07高考后如何进行专业的实地考察

2024-10-24为什么某些专业的投档线特别高

2025-01-01新高考选科数据如何辅助决策制定

2025-07-01