一、命题背景与核心概念

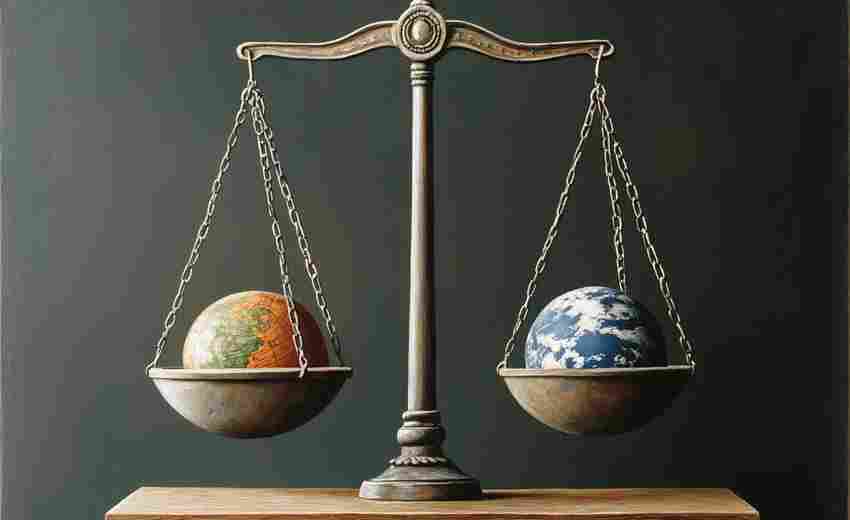

“修昔底德陷阱”源于古希腊历史学家修昔底德对伯罗奔尼撒战争的归因,即“雅典实力的增长引起斯巴达的恐惧,导致战争不可避免”。美国学者格雷厄姆·艾利森将其提炼为“新兴大国与守成大国因权力转移而必然冲突”的理论模型,并列举16个历史案例佐证。在高考命题中,这一概念可能作为跨学科(历史、政治)综合题的核心切入点,结合国际关系理论(如现实主义、自由主义、建构主义)展开分析。

二、国际关系学派视角下的理论分歧

1. 现实主义视角(结构现实主义)

核心观点:国际体系的无状态导致权力竞争,崛起国与守成国的结构性矛盾不可调和。艾利森的理论即基于此,强调“实力增长→恐惧→战争”的必然逻辑。命题方向:结合伯罗奔尼撒战争和近现代案例(如英德矛盾、美苏冷战),分析权力转移如何引发冲突。批判性思考:修昔底德本人是否支持“国强必霸”?历史学者指出,修昔底德更强调雅典民主扩张的悲剧性,而非单纯的实力逻辑。2. 自由主义视角

核心观点:经济相互依存、国际制度和民主价值观可抑制冲突。例如,中美经济深度绑定可能降低战争风险。命题方向:以全球化时代为例,探讨多边合作机制(如联合国、WTO)如何化解“修昔底德陷阱”。对比雅典与斯巴达的零和博弈与现代国家间的非零和博弈差异。3. 建构主义视角

核心观点:冲突源于身份认同和观念建构,而非客观实力。例如,斯巴达对雅典的“恐惧”并非源于实力差距,而是对其民主扩张的意识形态敌视。命题方向:分析中美“价值观竞争”对冲突的影响,如“民主 vs. 威权”叙事如何加剧对立。从历史案例(如冷战意识形态对抗)反思观念建构的作用。三、高考命题预测与答题框架

1. 材料分析题

材料内容:可能提供修昔底德原文节选(如《伯罗奔尼撒战争史》对战争原因的描述)与艾利森的理论概括,要求对比二者差异。答题要点:修昔底德原意更强调雅典扩张的主动性,而艾利森简化了历史复杂性。结合国际关系理论,指出现实主义解释的局限性(如忽视经济合作与制度约束)。2. 论述题

题目示例:从国际关系学派视角,评析“修昔底德陷阱”对理解中美关系的适用性。答题框架:现实主义视角:中美结构性矛盾(如科技竞争、地缘博弈)符合权力转移逻辑。自由主义视角:全球供应链与气候合作等共同利益可能规避战争。建构主义视角:美国对“中国威胁”的叙事建构加剧对抗。综合结论:陷阱并非必然,但需警惕战略误判。3. 对比分析题

题目示例:比较伯罗奔尼撒战争与20世纪英德争霸的异同,并总结历史启示。答题要点:相似性:新兴国挑战守成国霸权,同盟体系激化矛盾(如科林斯与雅典的冲突类比英德殖民地争夺)。差异性:现代国际法与经济依存为冲突降温提供可能。启示:避免“历史决定论”,重视危机管控机制。四、备考建议

1. 理论联系实际:熟记现实主义、自由主义、建构主义的核心观点,并关联中美关系、俄乌冲突等时事。

2. 历史案例积累:掌握伯罗奔尼撒战争、英德争霸、美苏冷战等经典案例,提炼权力转移的共性与个性。

3. 批判性思维:强调“陷阱”的局限性,如忽视和平交接(美英权力转移)与合作机制。

4. 答题技巧:采用“理论+案例+辩证分析”模式,避免单一视角。

五、拓展思考

中国立场:中国强调“和平崛起”,主张构建人类命运共同体,如何从建构主义视角解构“修昔底德陷阱”的西方话语霸权?学术争议:历史学者批评“修昔底德陷阱”是对古典文本的断章取义,国际关系学者则将其工具化——这一争议本身可作为命题素材。通过以上分析,考生需在掌握理论框架的基础上,灵活结合历史与当代案例,展现多维思辨能力,方能在高考中脱颖而出。

推荐文章

高考阅读理解(高考真题阅读理解)

2023-08-13物流管理专业哪些热门职位适合高考生选择

2025-08-02在选择专业时应避免哪些误区

2025-01-08职业规划视角:如何避免志愿填报与未来就业的断层危机

2025-06-03高考文科生选择该专业是否会面临学习困难

2025-07-31专业认证对未来就业的重要性

2025-01-10高考生如何通过职业规划指导确定专业方向

2025-06-17人工智能等前沿学科需要哪些学科基础支撑

2025-04-24电子商务如何影响现代商业

2025-03-04安徽理工大学计算机科学与技术专业实践教学环节有哪些

2025-07-26