地域因素对高校教育资源分布的影响及应对策略是一个涉及历史、经济、政治、地理等多维度的复杂议题。以下结合相关研究与实践案例,从影响因素及应对策略两方面展开分析:

一、地域因素对高校教育资源分布的影响

1. 历史积累与政策布局

历史惯性:新中国成立前,高等教育资源已集中于北京、上海、南京等中心城市,这些地区因历史积淀、政治地位和经济基础成为教育资源核心区。新中国成立后延续并强化了这一布局,形成六大高教基地(如华北的京津、华东的沪宁等)。行政区划调整:1950年代按六大行政区布局高校的政策,进一步巩固了区域不均衡的格局。尽管后续有调整,但核心城市的高校资源集聚效应未根本改变。2. 经济发展水平差异

经济基础决定教育投入:经济发达地区(如北京、上海)的高校能获得更多财政支持,吸引优质师资与生源,形成“强者恒强”的马太效应。研究表明,地区GDP排名与高等教育竞争力显著正相关(相关系数0.862)。地方财政限制:中西部省份因财力不足,难以满足高校生均拨款标准,导致地方高校扩招与质量下降的恶性循环。3. 政治与行政干预

部属高校集中分布:全国110余所部属高校中,中西部13省(自治区)无一所,导致招生指标、经费分配严重失衡。例如,浙江大学等“985”高校在属地招生比例曾高达70%,加剧了教育机会的区域不公平。政策导向的资源配置:国家战略布局(如“西部大开发”)虽推动区域均衡,但短期内难以改变优质资源集中趋势。4. 地理与资源禀赋

地理区位与学科特色:部分高校因学科需求选址特定区域(如中国海洋大学在青岛、西北农林科技大学在杨凌),形成资源依赖型布局。城市群集聚效应:五大城市群(京津冀、长三角等)的高教资源高度集中,质量资源集聚度显著高于数量资源,形成创新“单中心”格局。二、应对策略与优化路径

1. 政策调控与资源再分配

加大中央财政转移支付:通过“国家支援中西部地区招生协作计划”“农村专项计划”等政策,优化招生指标分配,提升中西部生源机会。调整部属高校布局:推动优质高校在中西部设立分校或研究院,如雄安新区承接北京高校资源,构建“中心-承接”创新体系。2. 强化区域经济与教育协同

经济与教育联动发展:通过区域经济收敛(如缩小东西部GDP差距)带动教育均等化,例如技术扩散与人才回流可促进教育资源均衡。产教融合与地方需求对接:鼓励高校与本地产业合作(如昆明医科大学的区域特色研究),培养符合区域经济需求的人才。3. 优化高等教育空间布局

差异化布局两类资源:中心城市重点集聚质量资源(如科研平台、顶尖学科),中小城市发展应用型高校,避免数量资源过度集中带来的负效应。推动城市群内部协作:通过高校对口支援、远程教育资源共享(如“双一流”高校帮扶中西部院校),促进跨区域资源流动。4. 技术赋能与信息化建设

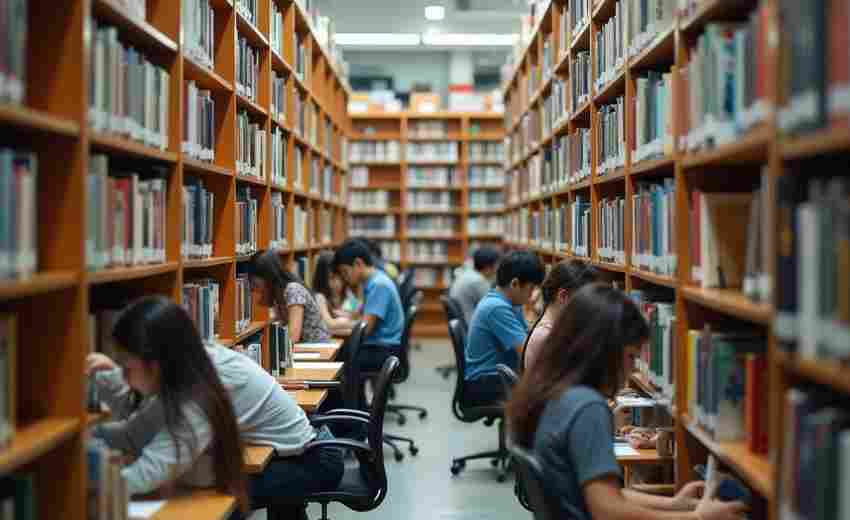

教育信息化与资源共享:利用在线教育平台扩大优质课程覆盖,缓解偏远地区师资短缺问题。例如,推进“阳光志愿”信息系统,优化招生信息公开与咨询服务。智慧化教育基础设施:升级中西部高校的实验室、图书馆等硬件设施,缩小与发达地区的硬件差距。5. 体制机制改革与监管

完善教育公平监管体系:建立跨部门监督机制,严查“高考移民”和招生腐败,保障弱势群体权益。改革地方高校评价体系:引入生均经费、师生比等内生性指标,构建区域协调发展的动态评价模型。地域因素对高校教育资源分布的影响是历史积淀与多重现实因素交织的结果。应对策略需兼顾政策干预、经济协同、技术赋能和制度创新,尤其需通过国家战略引导资源流动,强化区域间互补与合作。例如,2025年教育部提出的“招生计划宏观调控”与“高考综合改革”政策,正逐步推动区域教育公平。未来需进一步探索全球化背景下高等教育资源的优化配置,助力国家整体竞争力的提升。

推荐文章

在选择专业时应避免哪些误区

2025-01-08家庭因素如何影响高考专业与未来职业规划的关联性

2025-03-20国际关系专业在高考热门专业中的就业竞争力分析

2025-08-11交通工程与城市规划方向对高考生的空间想象能力有何要求

2025-06-14高考调剂是否降低录取分数线要求

2025-04-30大数据专业的职业路径是怎样的

2025-01-06大学专业就业前景如何评估

2024-12-21高考志愿填报:商科专业万金油称号背后的利弊分析

2025-09-10高考座位号查询遗漏或错误如何紧急处理

2025-03-11如何根据高考成绩选定电气工程专业

2024-11-13