一、核心知识点梳理

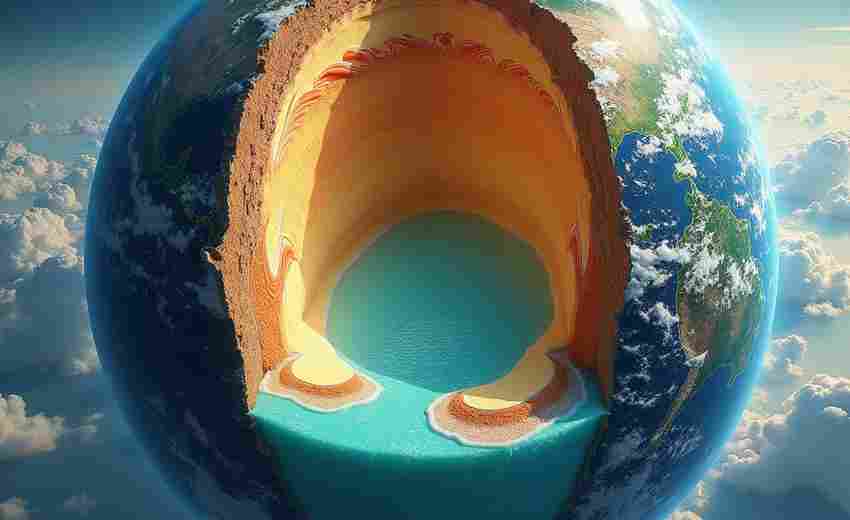

1. 地球内部圈层划分依据

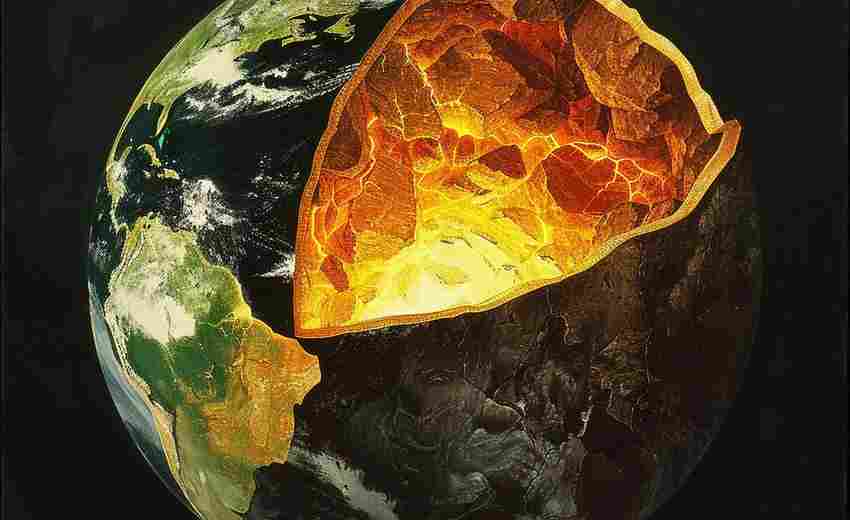

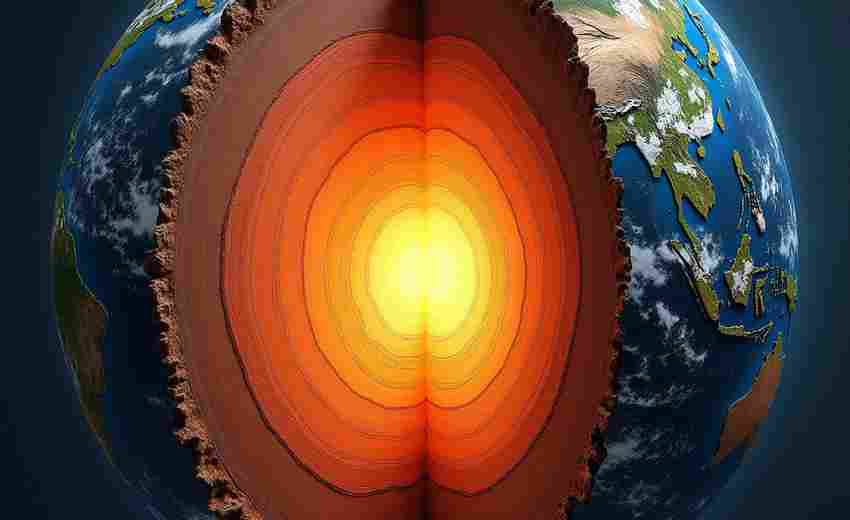

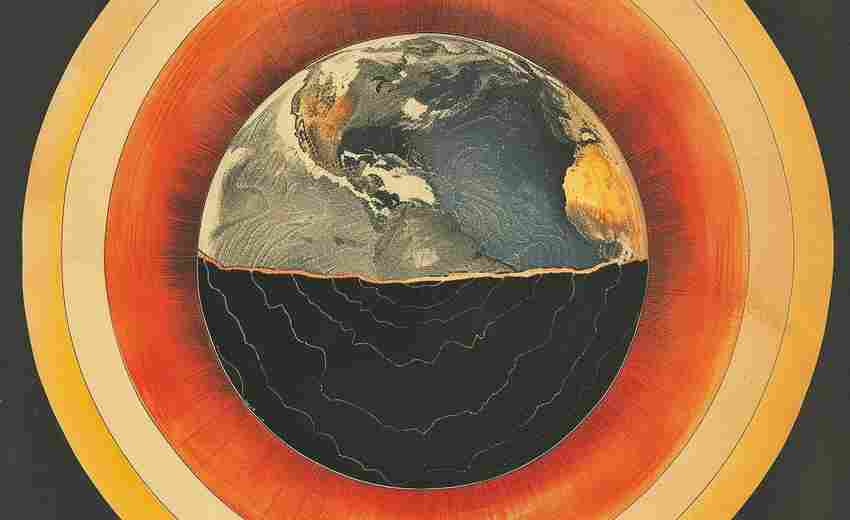

地震波特性:横波(S波)仅在固体中传播,速度较慢;纵波(P波)可在固、液、气中传播,速度较快。地震波在莫霍界面(地下平均33km)和古登堡界面(地下约2900km)发生速度突变,将地球分为地壳、地幔、地核。内部圈层特征:地壳:陆壳厚(平均33km),含硅铝层;洋壳薄(平均6km),以硅镁层为主。地幔:分上地幔(含软流层,岩浆发源地)和下地幔;岩石圈包括地壳和上地幔顶部。地核:外核液态(横波消失),内核固态。2. 地震带分布与板块构造

世界主要地震带:环太平洋地震带(板块俯冲带,如日本、智利);地中海-喜马拉雅地震带(板块碰撞带,如青藏高原、土耳其)。地震相关概念:震源深度、震级(能量大小)、烈度(破坏程度,受震级、地质条件等影响)。二、高考综合题型与解题思路

题型1:结合地震波数据判断地球内部结构

例题:读“地震波传播速度与深度关系图”,回答以下问题:

(1)图中甲、乙界面名称及对应的圈层。

(2)分析C点纵波速度比B点快的原因。

(3)绘制接收不到横波的区域。

解题思路:

步骤1:识别莫霍界面(纵波、横波增速)和古登堡界面(横波消失,纵波减速)。步骤2:纵波在地幔中传播速度高于地壳,C点经过地幔,B点仅在地壳中传播,故C点速度更快。步骤3:横波无法穿过液态外核,阴影区为震源对跖点以外区域(需结合图示)。题型2:地震带与板块运动综合分析

例题:分析日本多地震的原因,并说明其与青藏高原火山活动少的关系。

解题思路:

日本地震成因:位于环太平洋地震带(太平洋板块俯冲至亚欧板块下方),板块挤压导致频繁地震。青藏高原火山少:地壳厚度大(平均60-70km),岩浆难以穿透;板块挤压以抬升为主,岩浆活动受限。题型3:地壳厚度与地貌演化

例题:比较青藏高原与华北平原地壳厚度的差异,并说明其对区域地理环境的影响。

解题思路:

差异:青藏高原地壳厚(60-70km),因板块碰撞抬升;华北平原较薄(30-40km),属稳定陆块。影响:青藏高原:高寒气候、河流溯源侵蚀强(如雅鲁藏布江大峡谷);华北平原:沉积作用显著,形成冲积平原和地下水富集。三、易错点与答题规范

1. 易混淆概念:

岩石圈≠地壳:岩石圈包括地壳和上地幔顶部(软流层以上)。震级≠烈度:一次地震仅一个震级,但烈度受震源深度、地质条件等影响。2. 答题规范:

选择题:关注关键词如“破坏程度”(横波影响更大)、“传播介质”(液态中横波消失)。综合题:分点作答,逻辑清晰(如“内力作用→板块挤压→地震带分布”)。四、实战演练(附答案要点)

例题:某科考队计划在青藏高原钻探地壳,试分析其科学意义及技术难点。

答案要点:

1. 科学意义:

研究地壳增厚机制(板块碰撞模型);揭示深部岩石组成(如硅铝层分布)。2. 技术难点:

地壳厚度大(需超深钻探设备);高寒缺氧环境对施工的挑战。五、高频考点总结

| 考点 | 考查形式 | 关联知识点 |

||-|--|

| 地震波与圈层划分 | 选择题、综合题 | 莫霍界面、古登堡界面特征 |

| 板块运动与地震带 | 综合题 | 环太平洋带、青藏高原成因 |

| 地壳厚度与地貌 | 综合题 | 地壳不均性、内外力作用 |

| 震级与烈度差异 | 选择题 | 地震破坏因素分析 |

参考资料:

答题技巧:综合运用地图判读、数据分析和地理原理推导,强化“地震波-圈层-板块”的逻辑链,注意结合热点区域(如日本、土耳其)的案例分析。

推荐文章

文学与传媒专业的交叉点

2025-02-20家长能否为考生申请调换高考考场座位

2025-03-14如何制定高效的备考计划

2025-02-06艺术类考生如何选择实训项目丰富的院校

2025-09-02宜宾学院法学与知识产权专业高考招生对比

2025-04-29如何处理选择服从调剂后的不适应

2024-12-06浙江本土游戏企业是否优先招聘本地院校游戏设计专业毕业生

2025-08-07心态调整与分数提升:低分段考生的双轨突围法

2025-05-23头像高考;寓意高考成功的头像

2024-01-08是否可以通过电话查询成绩

2025-03-04