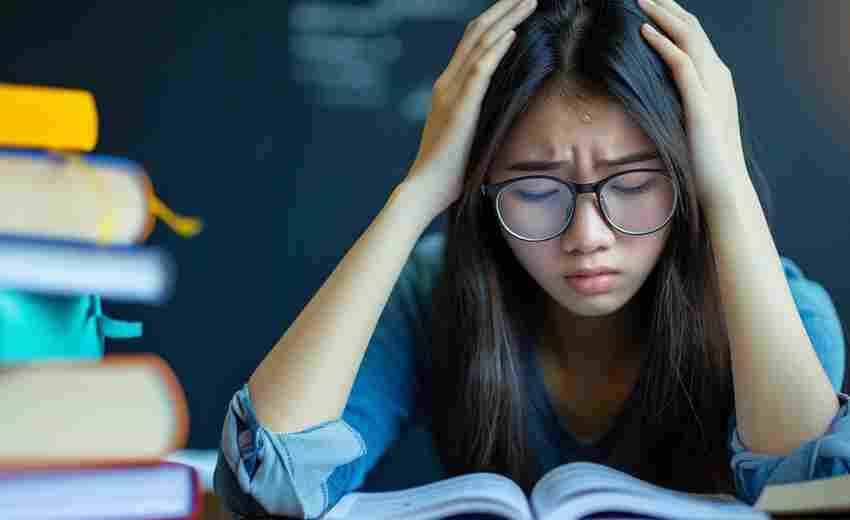

损失厌恶心理(Loss Aversion)是行为经济学中的核心概念,指人们对损失的敏感度远高于对同等收益的感知,通常损失的痛苦感是收益满足感的2.5倍。这种心理在高考志愿填报中会显著影响决策策略,具体表现及影响如下:

一、损失厌恶对志愿填报策略的具体影响

1. 保守倾向:过度追求“保底”

考生和家长倾向于选择“稳”或“保底”院校,以避免滑档或退档带来的心理痛苦,即使有冲刺更好院校的机会也可能放弃。例如,宁愿选择低分稳妥的省内院校,也不愿冒险填报更有挑战性的优质院校。这种策略可能导致“高分低就”,浪费分数潜力,甚至牺牲专业适配性。2. 专业选择的“安全陷阱”

热门专业(如计算机、金融)成为填报焦点,因担心错过“高就业率”机会,而忽视个人兴趣和能力匹配。网页45提到,盲目跟风热门专业可能导致入学后兴趣不符、学习动力不足。对调剂专业的恐惧:即使服从调剂可能增加录取概率,考生仍可能因害怕被分到冷门专业而拒绝勾选,增加退档风险。3. 过度关注“分数浪费”

部分家长和考生追求“一分不浪费”,将分数与院校最低录取线强行匹配,忽视专业培养质量和个人发展需求。网页45指出,这种策略可能牺牲专业适配性,导致后续转专业困难。例如,考生可能为了进入某名校而选择边缘专业,但实际学习后发现兴趣与职业规划不符。4. 地域偏好与信息局限

因恋家心理或对陌生地域的潜在风险担忧,考生可能过度集中于省内或熟悉城市,错失省外优质教育资源。信息获取不足时,考生可能依赖有限认知填报,例如误以为校名含“科技”“理工”的院校实力更强,忽视实际专业排名。二、损失厌恶的深层心理机制

1. “沉没成本”效应

考生可能因已投入的备考时间和精力,对分数赋予过高价值,认为“必须用尽每一分”,而非理性评估院校与专业的长期价值。例如,考生可能因“分数达标”而选择某校,即使该校专业实力较弱。2. 对未知风险的放大

新设专业或新兴领域(如人工智能、大数据)因不确定性较高,可能被考生视为“高风险”,转而选择传统保守专业(如师范、医学)。这种选择虽降低短期风险,但可能错过未来行业红利。三、应对策略:如何减少损失厌恶的负面影响

1. 重新框架问题:从“避免损失”转向“争取收益”

将志愿填报视为长期投资,关注专业与职业发展的匹配度,而非仅聚焦录取概率。例如,优先考虑兴趣与能力的结合,而非单纯就业率。2. 科学评估风险与收益

采用“冲稳保”梯度策略:冲刺院校(20%概率)、稳妥院校(50%概率)、保底院校(100%概率),合理分配志愿比例。利用权威数据(如一分一段表、院校历年录取线)量化风险,避免主观臆断。3. 增强信息透明度

通过教育部阳光高考平台、高校官网等渠道,全面了解专业课程设置、就业前景及行业趋势,减少信息不对称导致的误判。参与招生咨询会或模拟填报系统,提前验证志愿方案合理性。4. 心理调适与决策支持

与家长、教师或专业咨询师共同讨论,平衡个人偏好与客观条件,避免单一视角决策。接受“不完美选择”,认识到任何决策均有风险,但可通过后续努力(如转专业、辅修)调整路径。四、案例对比:理性决策 vs 损失厌恶决策

| 情景 | 损失厌恶驱动决策 | 理性驱动决策 |

|--||--|

| 分数达某985院校线但专业较弱 | 因害怕滑档选择服从调剂,进入冷门专业 | 选择分数稍低的211院校王牌专业,提升竞争力 |

| 新设专业(如元宇宙工程) | 因“未知风险”放弃填报 | 结合行业趋势与个人兴趣,纳入备选志愿 |

| 省内普通院校 vs 省外双一流 | 因地域安全感选择省内院校 | 评估省外院校资源与就业前景,综合决策 |

损失厌恶心理易导致考生在志愿填报中过度保守或盲目跟风,错失潜在机会。通过科学规划、信息整合和心理调适,考生可更理性地平衡风险与收益,将志愿决策从“避害”转向“趋利”,真正实现分数价值的最大化。

推荐文章

省排名与学校真实实力是否一致高考生必看的判断方法

2025-06-15高考体育课堂中讨论法与探究法的有效性分析

2025-03-31高考报名信息的安全性如何保障

2025-02-21高考志愿调剂的注意事项有哪些

2025-01-27体育高考排球垫球训练中如何避免手腕软组织挫伤

2025-04-12画画基础薄弱能报考美术类高考吗

2025-07-03社会实践经验对高考志愿填报有哪些指导作用

2025-08-15高考分数临界点考生如何选择冲与保的黄金比例

2025-07-29高考统计大题中数据可视化与统计推断的考查侧重点比较

2025-04-25体育高考改革对学校体育器材配置提出的新要求

2025-04-16