数学立体几何题的得分与空间想象能力之间存在密切联系,但这种联系并非绝对,具体表现可通过以下几个方面分析:

一、空间想象能力对解题的直接作用

1. 图形理解与构建

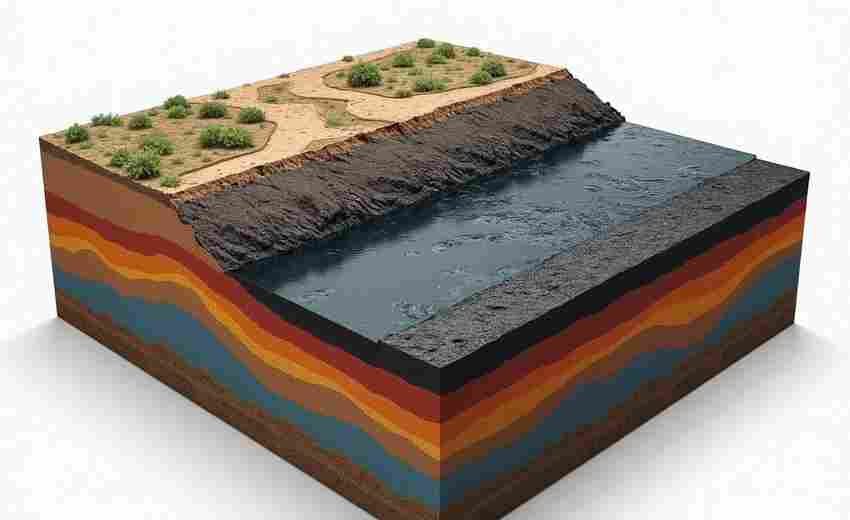

空间想象能力强的学生能快速在脑海中构建三维模型,理解题目中线条、平面、几何体的位置关系。例如,解答三视图或动态几何问题时,需通过想象不同角度的投影或几何体运动轨迹来解题。若缺乏这种能力,学生可能难以将平面图形转化为立体模型,导致分析错误。

2. 辅助线/面的合理选择

立体几何常需通过添加辅助线或面来简化问题。空间想象能力有助于学生预见添加辅助元素后的图形变化,从而找到解题突破口。例如,证明线面垂直时,需想象平面内相交直线的位置关系是否符合判定定理。

二、空间想象能力的局限性

1. 解题策略的替代作用

高考立体几何的题型和解题方法相对固定。例如,理科题常通过建系和向量法计算角度或距离,无需依赖复杂的空间想象;文科题侧重体积计算和线面关系证明,可通过定理翻译和逻辑推理完成。即使空间想象能力较弱,掌握向量法、定理翻译等技巧仍可得分。

2. 题型特点的影响

近年高考题中,部分题目通过生活情境(如棱台体积计算)或数学文化背景(如古代建筑结构)降低抽象性,学生可通过公式直接计算得分,对空间想象能力的要求降低。

三、能力与方法的协同效应

1. 核心素养的综合体现

新课标强调直观想象与逻辑推理的结合。例如,解答题常以“一半证明,一半计算”的形式出现,前者需要空间想象辅助推理,后者依赖数学运算能力。两者结合才能高效得分。

2. 训练对能力的提升

研究表明,通过模型操作(如积木搭建)、图形转化训练(如三视图绘制)等方法,学生可逐步提升空间想象能力,从而更灵活应对复杂几何问题。例如,使用动态几何软件(如GeoGebra)辅助学习,可增强对图形变换的直观感知。

四、得分差异的实际表现

1. 高分学生的能力特征

空间想象能力强的学生往往能更快定位图形特征,找到多解路径(如几何法与向量法并用),并在动态几何问题中占据优势。

2. 得分瓶颈的突破方向

对空间感较弱的学生,可通过以下方式弥补:

空间想象能力是立体几何得分的重要基础,但非唯一决定因素。高考命题趋势倾向于降低纯空间想象的难度,转而考查综合素养(如逻辑推理、数学运算)。通过针对性训练(如模型辅助、解题策略优化),学生可在有限的空间想象能力下实现高效得分。

推荐文章

美术高考志愿填报时如何避免望名填报的误区

2025-04-20什么是环境保护的关键措施

2024-11-11什么是传染病控制的基本措施

2024-12-07教育学专业对高考选科有哪些要求

2025-08-04哪些因素影响江西大学的分数线

2024-12-12统计与数据分析的实际应用有哪些

2025-02-04环保产业崛起,资源与环境专业是否成为高考绿牌专业

2025-08-05联考排名与高考省排名的关联性与差异性分析

2025-09-14电子商务专业的主要课程是什么

2025-02-09跨学科新兴专业成高考新趋势,如何提前规划学习路径

2025-06-19