新高考“3+1+2”模式下,选科组合对总成绩的影响主要体现在学科赋分规则、学科难度、竞争激烈程度及专业覆盖范围等多个方面。以下是具体分析:

一、赋分制度对总成绩的影响

新高考总成绩由原始分(语文、数学、外语、物理/历史)和等级赋分(再选科目)组成。再选科目(化学、生物、地理、政治)的成绩需通过等级转换赋分,具体规则如下:

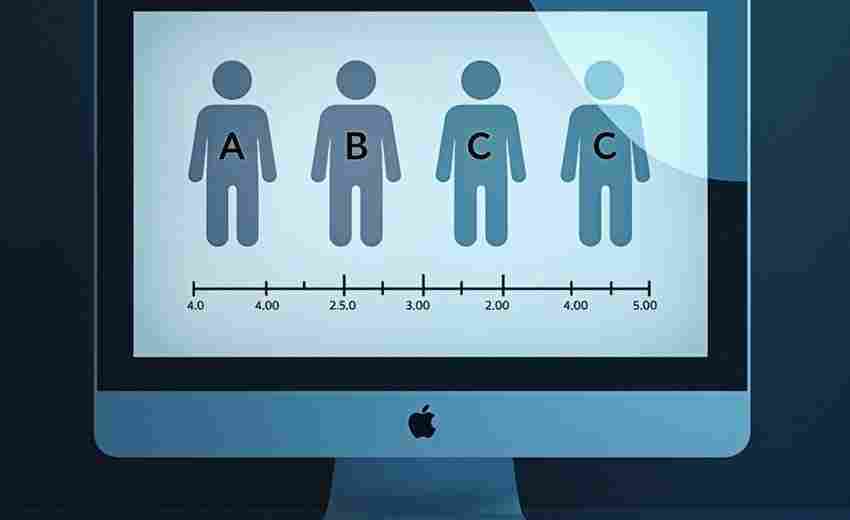

1. 等级划分:考生单科原始成绩按全省排名划分为A(前15%)、B(35%)、C(35%)、D(13%)、E(2%)五个等级,分别对应86-100、71-85、56-70、41-55、30-40的赋分区间。

2. 赋分优势与风险:

二、学科组合特性与总成绩关联

不同选科组合的学科难度、关联度和竞争程度直接影响学习效率和最终成绩:

1. 物理类组合

2. 历史类组合

三、选科策略对总成绩的优化

1. 学科基础与提升空间:

2. 竞争规避与赋分优势:

3. 专业导向与分数平衡:

四、典型案例分析

1. 物化政:专业覆盖率达99%,但学科跨度大,需文理兼备。适合目标考研或考公的学生,但政治需面对时政变化和高分挑战。

2. 史地政:学习压力小,但专业选择受限,适合文科思维强且无明确理工规划的学生。

3. 物生地:避开化学竞争,地理赋分较稳定,适合中等生冲击更高位次。

五、总结与建议

1. 核心原则:平衡学科优势、竞争环境、专业需求三要素,避免盲目跟风或仅凭兴趣选科。

2. 数据参考:关注本省选科人数分布和赋分规则,结合学校师资和开班情况调整策略。

3. 长期规划:若计划考研或考公,政治和化学的长期价值需纳入考量。

通过合理选科组合,学生既能最大化高考成绩,也能为未来专业和职业发展奠定基础。建议结合个人实际情况,综合多方因素制定科学选科方案。

推荐文章

专业选择后如何提升自身竞争力

2025-02-02如何避免高分低录分数线与学校匹配的实用技巧

2025-05-21如何防止高考调剂录取过程中的不公平现象

2025-05-04高考报名的打印确认单如何获取

2024-12-22考场遇到生僻问题时如何巧妙转化思路

2025-07-08高考志愿填报中如何平衡兴趣与就业前景的专业排序

2025-08-12太原的就业前景如何

2024-11-11如何查阅浙江高考的成绩

2024-11-02海洋工程类专业对机械制图能力有何要求

2025-03-16速写高分卷常用勾线笔型号与用法解析

2025-08-15