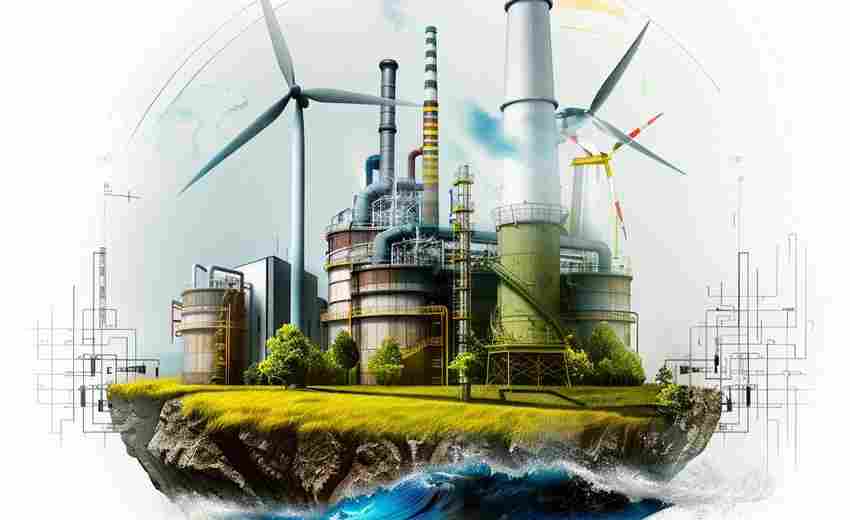

环境科学中的数学建模案例为高考数学学习提供了丰富的实践视角和方法论启示,尤其在培养学生应用能力、抽象思维和跨学科整合能力方面具有重要价值。以下是具体启发:

一、强化实际问题抽象与建模能力

1. 从实际情境提炼数学模型

环境科学案例(如污染物扩散模型、生态系统动态模型)强调将复杂现实问题转化为数学变量与方程。例如,铅球投掷案例中,学生需设定速度、角度、重力等变量,建立抛物线轨迹方程,并通过假设简化问题。这启示高考生应注重从应用题中提取关键参数,练习将文字描述转化为数学语言的能力。

2. 模型检验与改进思维

环境模型常需验证与修正(如考虑空气阻力对铅球轨迹的影响),这对应高考题中“模型合理性分析”类题目。学生需学会通过数据反推模型缺陷,培养批判性思维。

二、提升跨学科综合应用能力

1. 整合多领域知识

如气候变化模型涉及物理、地理与数学的交叉,类似地,高考题常以生态、经济等为背景。例如,新高考数学中概率统计题可能结合环境监测数据,需灵活运用分布与回归分析。

2. 工具与方法的迁移

环境科学中的数值算法(如水文模拟)与高考数学的数列、函数最值问题逻辑相通。例如,利用递推模型解决概率问题(如运动员传球路径分析)可借鉴环境模型的动态分析思路。

三、优化学习策略与思维训练

1. 案例驱动的深度学习

通过分析环境建模案例(如Lotka-Volterra生态模型),学生能理解数学模型的实际意义,而非机械套用公式。这对应高考复习中应重视真题中的建模元素(如2019年全国卷的马尔可夫链概率题)。

2. 结构化知识体系

环境科学强调模型的分类与适用性(如确定型、随机型模型),启示学生需系统梳理高考数学的模型类型(如函数、几何、统计模型),并建立题型与方法的对应关系。

四、培养应试与创新能力并重

1. 真题分析与建模思维结合

高考真题中的应用题(如资源分配、最优化问题)可通过环境案例的建模步骤拆解,例如:明确变量→建立方程→求解验证。学生可模仿此类流程,规范解题步骤。

2. 开放性与创新性训练

环境建模常需半开放假设(如忽略次要因素),类似高考题的“条件补充类”问题。例如,2023年上海春考数学建模题虽未直接出现,但模拟题中的开放设问需学生自主提出合理假设。

五、实践建议

1. 学习资源利用

2. 能力培养路径

环境科学的数学建模案例不仅为高考数学提供了丰富的题材库,更揭示了“从实际问题到数学抽象”的核心思维路径。通过跨学科整合、案例分析与真题训练,学生可提升建模能力,应对新高考对应用与创新素养的考查要求。

推荐文章

高考英语的考前准备事项

2025-01-31天津高考录取结果查询常见问题及解决办法

2025-03-13高中阶段降低选科难度的提前规划策略分析

2025-04-20复读生的时间管理技巧有哪些

2024-12-13如何选择合适的医学院校

2024-11-07动物科学专业的研究方向有哪些

2024-12-28高考后选择医学专业将面临哪些学业挑战

2025-05-05各市的优秀学生培养模式有何不同

2024-12-07学习知识产权法对高考志愿填报的指导意义

2025-05-14高考准考证能否在手机上查看

2025-02-14