重点高校的集中分布确实在一定程度上为本地考生创造了一本录取优势,这种优势主要通过招生名额分配、属地化政策及教育资源倾斜等机制体现,具体分析如下:

一、高校属地化招生倾向显著

1. 招生名额的本地倾斜

根据多份研究,重点高校(如985、211及部属高校)在招生时普遍存在“属地化”倾向。例如,北京、上海、江苏等高校密集省份的本地高校在本省录取比例较高。以浙江大学为例,其在浙江省的招生名额占比接近总计划的50%。这种倾向直接增加了本地考生的录取机会。

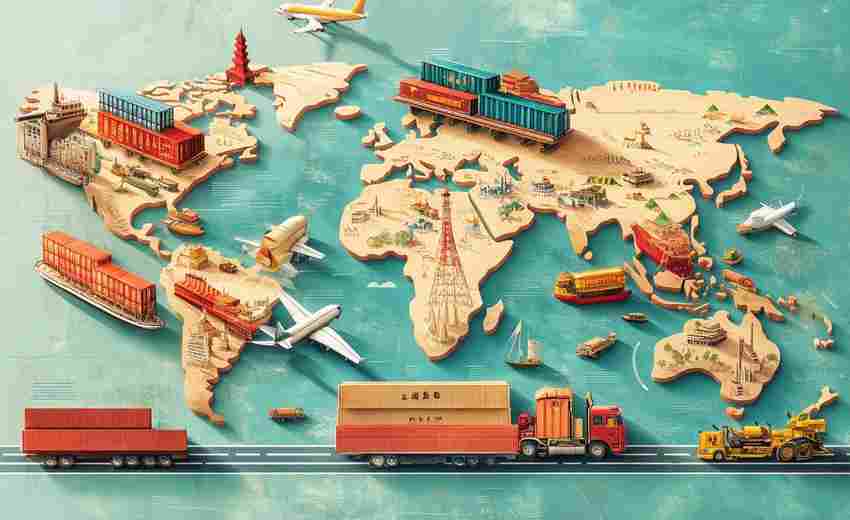

2. 区域教育资源分布不均

优质高校主要集中在北京、上海、江苏等东部经济发达地区,而中西部地区高校数量较少。例如,2017年高校专项计划中,东部地区承担该计划的高校占比60.82%,仅北京一市就有24所重点高校,占全国总数的24.74%。这种分布差异导致本地考生可选择的高校更多,跨省竞争压力相对较小。

二、录取率的省际差异显著

1. 一本录取率与高校集中度正相关

数据显示,北京、天津、上海等高校集中省市的一本录取率常年位居全国前列。例如,2020年北京一本录取率为30.5%,而河南仅为14.6%。这种差距与本地重点高校数量直接相关,北京拥有8所985和26所211高校,而河南仅有1所211高校。

2. 985/211录取率的极端分化

以985高校为例,天津的录取率高达5.8%,而河南仅为1.1%。北京、上海等地的985录取率是贵州、广西等省份的5倍以上。这种差异部分源于属地高校对本地考生的名额倾斜,例如北京高校在河南、河北等高考大省的招生名额远低于本地。

三、教育质量与政策叠加效应

1. 基础教育水平的影响

高校集中地区通常具备更优质的基础教育资源(如师资、课程体系),本地考生在综合素质评价、自主招生等环节更具竞争力。例如,北京、上海的县级中学往往能获得更多专项计划支持,而西部农村地区的信息获取和培训资源有限。

2. 专项计划的局限性

尽管高校专项计划旨在促进教育公平,但其内部仍存在区域差异。例如,河南、山东等高考大省的农村学生通过专项计划获得的名额较多,但录取率却低于广东、青海等省份。这说明政策虽部分缓解城乡差距,但难以完全弥补省际资源分配的结构性问题。

四、争议与改革方向

1. 公平与效率的平衡

属地化招生被认为兼顾“服务地方”与“选拔效率”,但客观上加剧了省际录取机会的不平等。例如,北京、上海的高校属地招生比例超过25%,而青海、贵州等省份依赖外地高校名额投放。

2. 政策调整的可能性

近年来,国家通过“支援中西部招生协作计划”和“双一流”建设推动资源均衡,但短期内难以改变固有格局。学者建议优化名额分配机制,例如要求部属高校属地招生比例不超过15%,同时加强中西部高校建设。

重点高校的集中分布通过属地化招生、名额分配倾斜及教育资源积累,显著提升了本地考生的一本录取优势。这种优势也加剧了教育机会的区域不平等。未来需通过政策调控与资源再分配,逐步缩小省际差异,实现更广泛的教育公平。

推荐文章

南昌应用技术师范学院专科的师资力量如何

2024-11-07高考志愿填报如何利用往年录取数据优化选择

2025-05-15四川省高考自主招生的条件

2024-11-21适合低分考生的非全日制学习方式

2024-12-30高考数学山东(2022年高考数学山东卷)

2023-07-14如何参与高校线上宣讲会获取最新招生动态

2025-04-12护理学高考简答题:急救物品管理的五定原则

2025-08-28教育管理类课程如何助力高考生规划教育职业路径

2025-07-25对口高考的报名流程是什么

2025-02-26成考毕业后的就业前景如何

2025-01-01