在高三这一关键阶段,帮助孩子建立成长型思维不仅能提升抗压能力,还能优化学习策略,为高考及未来发展奠定基础。以下是结合教育心理学研究与实践经验的建议,供高三家长参考:

一、理解成绩屏蔽期的本质:从分数导向转为能力导向

成绩屏蔽期(如高考前成绩波动或高考成绩公布前)的核心意义在于弱化对单一分数的过度关注,引导孩子关注学习过程与能力提升。德威克的研究表明,过度强调天赋或结果会固化思维,而关注努力和策略能激发潜力。家长可通过以下方式调整认知:

二、构建成长型思维的四大核心策略

1. 重塑表扬方式:用“过程性鼓励”替代“天赋标签”

“这次数学进步了10分,是因为你坚持每天整理错题,还主动找老师请教了三次!”(肯定努力与策略)

“虽然作文分数没变,但你的论点更深刻了,这就是思维深化的表现!”(关注隐性成长)

“你真聪明,不复习也能考好!”(暗示天赋决定结果,易导致孩子逃避挑战)。

2. 引导正向归因:将挫折转化为学习机会

当孩子成绩波动时,可运用“抗挫三步法”:

案例:网页18中大学生江澄因成绩屏蔽期迷茫,辅导员通过引导其设定小目标并肯定进步,帮助其重建信心。

3. 培养自主学习的“元认知能力”

4. 调整家庭沟通模式:从“监督者”到“支持者”

三、家校协同:利用资源打破信息差

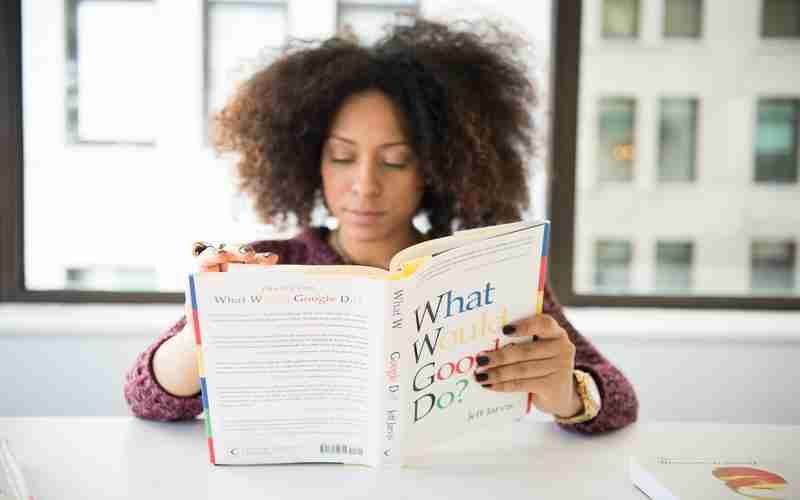

四、长期视角:为大学及终身学习奠基

成长型思维的价值不仅限于高考,更是适应未来社会的关键能力。如网页18中提到的案例,缺乏社会化能力的学生进入大学后易陷入“高四”状态,而具备成长型思维的孩子更善于应对开放性挑战。家长可通过以下方式延伸培养:

高三不仅是知识冲刺期,更是思维模式塑造的关键窗口。通过淡化分数焦虑、聚焦能力提升,家长可以帮助孩子在成绩屏蔽期中实现从“应试者”到“自主学习者”的蜕变,为未来铺就更坚实的成长路径。

推荐文章

文化基因如何在答卷上流淌

2025-07-14高考生如何通过决策分析调整备考心态

2025-04-02陕西高考3+1+2模式下等级赋分如何计算

2025-08-03大学专业如何影响研究生方向

2024-10-30高考报名中的征集志愿是什么

2025-02-02如何利用网络资源帮助志愿填报

2024-12-12新疆高考网(新疆高考网2023)

2024-03-15冷门专业如何提升行业认可度以吸引考生

2025-07-30高考志愿填报:教育学专业对应的高考科目要求有哪些

2025-03-16不同家庭收入水平下应如何评估中外合作办学专业的性价比

2025-07-29