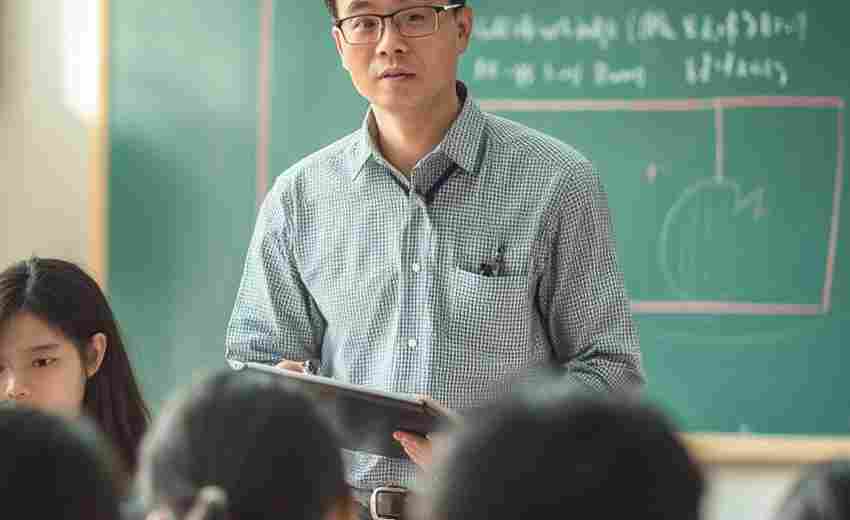

在高考志愿填报中,有效倾听孩子的专业倾向是家长与孩子达成共识、避免未来学业与职业冲突的关键。以下是结合多篇权威建议的实践策略:

1. 建立开放平等的沟通环境

主动询问而非单方面指导:通过开放式提问(如“你对哪些领域感兴趣?”“未来想从事什么职业?”)引导孩子表达真实想法,而非直接给出建议。尊重孩子的表达权:避免以“社会经验不足”“为你好”等理由否定孩子的兴趣,即使面对“冷门专业”,也应耐心倾听其选择的深层动机。案例借鉴:如湖南留守女孩钟芳蓉坚持选择考古专业,家长在沟通后尊重其兴趣,最终获得社会认可。2. 借助科学工具评估兴趣与能力

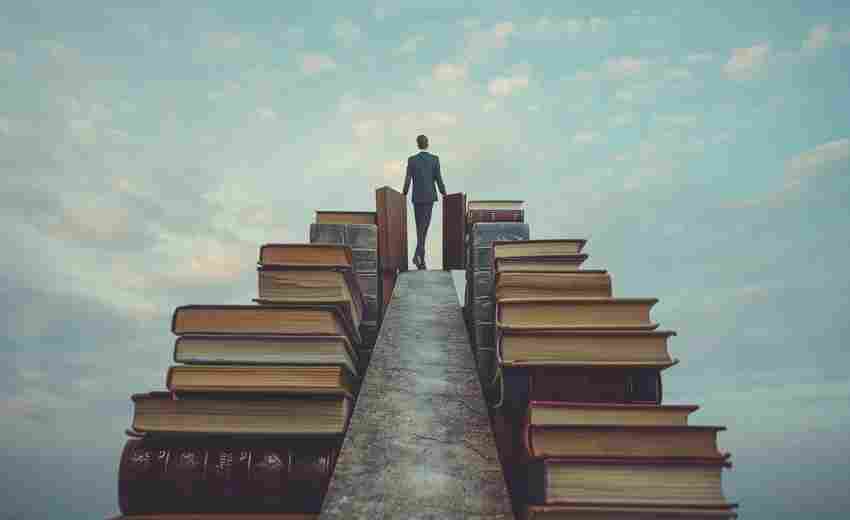

职业测评工具:使用霍兰德职业兴趣测试、MBTI性格测试等工具,帮助孩子客观分析自身性格、兴趣与职业倾向。例如,外向型学生可能更适合社会型或企业型职业,而研究型学生则适合基础学科。结合日常表现:观察孩子在学习、课外活动中的特长与热情,如逻辑思维强的学生可能倾向理工科,语言表达突出的则适合文科或传媒。3. 提供信息支持,避免“信息差”误导

共同调研专业内涵:避免仅凭专业名称判断内容。例如,生物医学工程属工科而非医学,信息与计算科学实为数学分支。可通过高校官网、招生简章、行业报告等了解课程设置、就业方向。分析行业趋势与就业前景:结合国家战略(如人工智能、乡村振兴)与市场需求,讨论专业的长期发展潜力,但避免盲目追逐“热门”。例如,农学因乡村振兴政策逐渐受关注,而部分传统热门专业可能面临饱和。4. 平衡兴趣与现实因素

兴趣与能力的匹配:兴趣是动力,但需评估是否具备相关能力。例如,喜欢计算机游戏的学生需理性判断是否适合高强度的编程学习。家庭条件与地域影响:如经济条件有限的家庭需谨慎选择高学费专业(如中外合作项目),或结合就业地域选择本地认可度高的院校。职业规划导向:若孩子有明确职业目标(如律师、医生),可倒推选择对口专业及院校;若无明确方向,优先选择综合类大学以拓宽发展可能性。5. 避免常见误区

不替代决策:家长角色应是“信息收集者”和“参谋”,而非决策者。强行干预可能导致孩子入学后厌学或心理抵触。警惕“望文生义”:如“信息与计算科学”实为数学专业,需通过实地考察、咨询在校生等方式验证专业内容。接受多元价值观:认可“兴趣优先”与“就业优先”无绝对优劣,关键是根据孩子性格与家庭资源找到平衡点。有效倾听的核心在于“理解”而非“说服”。家长需以支持者身份,通过科学工具、信息共享和理性讨论,帮助孩子将兴趣转化为可持续的职业路径。如遇分歧,可寻求第三方专业咨询(如高考志愿规划师)提供客观建议。最终目标是让孩子在自主选择中承担责任,并为未来成长奠定基础。

推荐文章

如何结合个人兴趣与学科优势选择高考志愿

2025-05-31如何利用暑假提高竞争力

2025-02-06山西高考填报志愿的注意事项有哪些

2025-02-28高考志愿填报时如何看待院校排名与录取分数的关系

2025-03-11医学类专业是否仍是稳定就业的首选2025年最新分析

2025-03-19如何进行有效的复习总结

2024-12-21高考平行志愿的政策变化影响

2025-02-18提前批填报过程中如何咨询老师

2024-12-31统计与数据科学专业的主要应用领域是什么

2025-02-16上海大学新闻传播专业的实践课程如何安排

2025-02-11