在高考择校过程中,高校的实验室与科研实力是衡量其学术水平和人才培养能力的重要指标。以下从多个维度提供考察建议,并结合相关政策与数据解读:

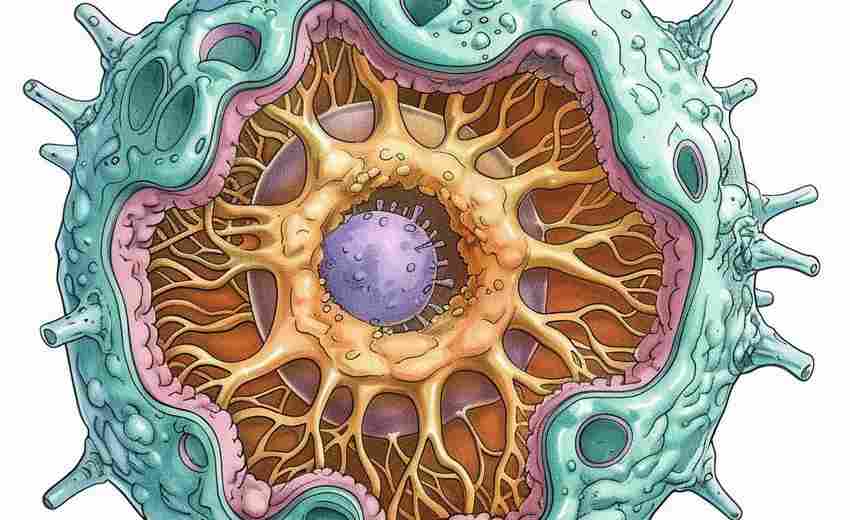

一、实验室建设与管理

1. 实验室层级与资质

国家重点实验室:代表国家最高科研水平,如清华、北大、浙大等高校的国家重点实验室数量居全国前列(清华以46个科技奖项位列2023年科研实力榜首)。这类实验室通常聚焦前沿领域(如人工智能、新材料),且承担国家重大科研项目。教育部重点实验室:需符合《高等学校实验室工作规程》要求,包括稳定的学科方向、充足仪器设备、专职科研团队等。例如,教育部评估标准中明确要求实验室年教学任务量需达3000人时以上,并具备开放服务能力。2. 管理模式与资源整合

模块化实验室:部分高校采用模块化设计,灵活应对科研需求变化,如无尘实验室可通过快速搭建满足小规模精密实验需求。跨学科合作平台:关注高校是否建立跨学科实验室或研究中心(如“有组织科研”模式),这类平台能打破学科壁垒,推动协同创新。二、科研实力评估指标

1. 科研成果产出

论文与专利:参考自然指数(Nature Index)排名,如中国高校在化学、物理等领域的高质量论文数量全球领先。专利数量反映技术转化能力。科技奖项:国家级奖项(如国家科技进步奖)是硬性指标。例如,上海交通大学以32个奖项位列2023年科研实力第三。2. 科研项目与经费

国家级项目参与度:重点考察高校是否承担国家重大专项(如“863计划”“国家重点研发计划”),以及科研经费来源(如拨款、校企合作)。横向合作能力:高校与企业的联合实验室(如清华与华为共建的AI实验室)往往更具应用前景。三、学生参与机会与资源

1. 本科生科研参与度

大创项目与竞赛:部分高校(如华中科技大学)通过“大学生创新创业训练计划”鼓励本科生进实验室,积累实践经验。导师指导机制:优质实验室通常有明确的新生培养流程,如文献阅读、实验技能培训等。避免选择“无人带教”的实验室,可通过学长经验或导师评价了解实际情况。2. 设备与平台开放度

仪器共享平台:查看高校是否建立公共实验平台(如电镜中心、超算中心),并面向本科生开放。国际交流机会:如参与国际联合实验室或学术会议,部分高校(如北航)通过国际合作提升科研视野。四、实地考察与信息获取

1. 校园开放日与宣讲会

实验室参观:重点关注设备更新频率(如是否使用老旧仪器)、安全规范(如危化品管理)。师生互动:直接询问在读学生实验室使用体验,如“是否需排队预约设备”“导师是否亲自指导”。2. 数据查询渠道

官方发布:教育部官网、高校信息公开网披露的实验室评估结果。第三方榜单:QS、THE排名新增“科研影响力”“专利引用”等细化指标,可辅助判断科研实力。五、结合自身规划选择

学术型路径:优先选择国家重点实验室密集的高校(如清华、浙大),注重论文产出和导师学术影响力。应用型路径:关注校企联合实验室(如东南大学与华为合作),或产业转化能力强的院校(如中国农业大学在农业技术领域的应用)。总结:实验室与科研实力需从“硬件设施”“科研成果”“学生参与”三方面综合评估。建议考生结合目标专业(如理工科更重实验室资源)、职业规划(学术深造或就业导向),并利用开放日、校友反馈等多渠道验证信息,做出理性选择。

推荐文章

参加职业规划活动的意义是什么

2025-01-07农村独生子女考生在填报志愿时如何申请加分

2025-08-29高考全国卷,新高考全国卷是哪一年开始的

2024-01-11高考后如何有效咨询专业信息

2024-12-31高考志愿填报:如何判断某专业的长期社会需求

2025-05-24高考志愿填报时如何准确评估自身竞争力

2025-08-04高考考场材料选择如何满足安全与耐久性

2025-05-02生产成本上升对市场供给的冲击效应及高考计算题解法

2025-08-05视觉艺术类院校对色盲色弱考生的限制政策

2025-05-02国际关系专业的核心知识点

2025-02-02