高考改革后,物理和历史科目的权重变化是“3+1+2”模式的核心调整之一,体现了国家对基础学科和人才培养方向的引导。以下是具体解读:

一、科目定位与选科要求的变化

1. 物理与历史成为“首选科目”

新高考模式下,“3+1+2”中的“1”要求考生在物理和历史中必选其一,且成绩以原始分计入总分。这种设置首次将物理和历史提升为与语数外同等重要的“基础性学科”,明确其作为自然科学和人文社科领域基石的地位。

2. 高校专业覆盖率的差异

二、权重变化的体现

1. 分数计算方式

2. 录取控制线与招生计划

3. 学生选科趋势

三、改革背景与目标

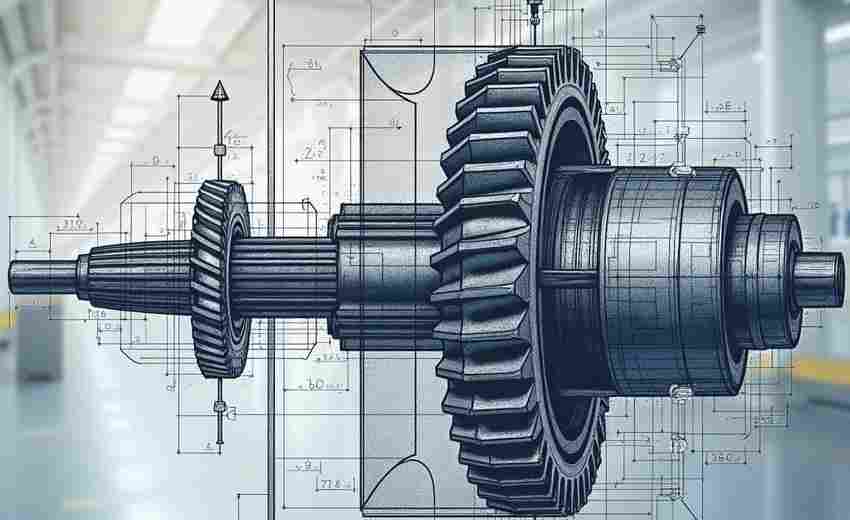

1. 强化理工科人才培养

国家通过物理的高权重设计,引导更多学生选择理工科,以应对科技发展和产业升级对人才的需求。例如,教育部要求90%的理工类专业必选物理+化学。

2. 促进文理交叉与综合素质

历史作为人文社科的基础学科,其权重调整旨在平衡学生知识结构,培养兼具科学素养和人文精神的人才。例如,部分高校在经济学、管理学等交叉学科中允许历史考生报考。

3. 缓解“弃物理”现象

早期“3+3”模式因物理难度大、竞争激烈导致选考人数骤减,改革后通过绑定专业要求和优化赋分机制稳定了物理选科比例。

四、对考生的影响与建议

1. 选科策略调整

2. 志愿填报注意事项

物理科目权重显著提升,成为理工类专业的核心门槛;历史科目虽专业覆盖率较低,但仍是人文社科领域的重要基础。考生需结合自身兴趣、学科能力及职业规划理性选科,并关注高校动态调整的选科要求。

推荐文章

动漫设计专业需要哪些基础

2025-01-11技校生如何应对高考压力

2024-11-28高考综合分计算方式及对分数线的影响

2025-04-25专项计划录取与经济条件限制:如何权衡机会与压力

2025-08-142018年湖南高考艺术类专业分数线

2024-11-08人权的概念及其发展历程

2024-12-21高考志愿填报时如何考虑自己的兴趣

2025-02-20新高考政策下性别因素如何影响专业选择

2025-06-24新兴行业崛起:高考填报志愿如何抓住未来就业风口

2025-03-16高考分数线与学费水平的关系

2024-12-12