高考新课标对文化传承的要求与文献研究法的结合,需从课程设计、教学策略、评价体系等维度切入,既符合核心素养培养目标,又能提升学生的学术研究能力。以下是具体结合路径及实践建议:

一、新课标对文化传承的核心要求

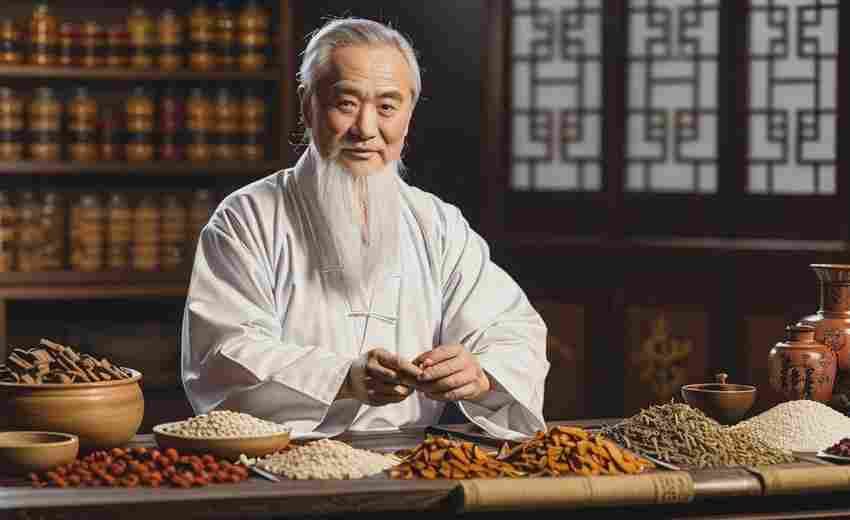

1. 学科渗透与全环境育人

新课标强调中华优秀传统文化需融入各学科,以语文、历史、道德与法治为核心载体,艺术、体育等学科辅助渗透,形成“3+2+N”全科覆盖模式(如人教版道法七年级下册《传承中华优秀传统文化》大单元教学设计)。例如,语文课通过文言文阅读、经典名句赏析等,强化学生对传统文化的理解;历史课结合文献典籍分析历史事件的文化意义。

2. 实践性与情境化学习

要求学生在真实情境中体验文化内涵,如通过参观博物馆、参与传统节日活动等,将知识转化为行动(《指南》提出“持续开展体验活动、主题活动”)。例如,高中语文课可结合古法造纸文献研究,设计文化体验工作坊,让学生在实践中理解传统技艺。

3. 思辨能力与文化自信培养

高考评价体系注重“四翼”(基础性、综合性、应用性、创新性),要求学生在文化传承中体现思辨能力。例如,文言文阅读题型从单一人物传记转向多文本对比,需学生分析不同典籍的文体差异及文化价值;作文题强调结合传统文化素材进行创新表达(如2023年新高考I卷引用《韩非子》与《孔丛子》对比分析)。

二、文献研究法在文化传承教学中的应用策略

1. 课程设计:整合文献资源,构建结构化知识体系

2. 教学方法:分阶段训练文献研究能力

3. 评价机制:融入高考题型与素养考核

三、实践案例与教学建议

1. 案例一:文言文教学中的文献对比

2. 案例二:文化传承主题的课题研究

3. 教学建议

四、挑战与应对

1. 挑战:学生文献处理能力不足,易陷入“堆砌资料”误区。

应对:通过“文献研究法”专项训练(如高一综合实践活动《文献研究法》教学设计),分阶段教授检索、阅读、分析技能。

2. 挑战:教师对传统文化与文献研究法的融合缺乏经验。

应对:组织教师参与文化传承专题培训(如常州第三中学的大单元教学设计研究),引入专家指导课例开发。

五、结论

文献研究法为新课标文化传承目标提供了方法论支持,其系统性、批判性与实践性特点,能够有效提升学生的文化理解力与学术素养。未来教学中,需进一步探索文献资源与高考评价体系的深度结合,例如在文言文命题中增加多文本对比分析,在作文评分标准中强化文献引用的规范性,以此推动文化传承与学术能力的双轨发展。

推荐文章

志愿填报系统如何整合最新招生政策与院校资讯

2025-05-08高考志愿填报如何通过位次排名预测竞争对手分布

2025-05-01志愿调剂对考生的影响有哪些

2024-11-30高三学生如何通过职业体验提升志愿填报准确性

2025-07-26如何看待专业与个人能力的匹配

2025-02-12春季高考报名后如何应对心理压力

2024-11-29双一流学科建设如何影响高考冷热门专业选择

2025-03-12避免志愿填报失误的心理调整方法

2025-04-14财务管理专业的就业方向是什么

2024-12-092018年江苏高考招生计划有哪些特点

2024-12-06