高考生在选择专业时,如何将学科兴趣与实习经历结合,找到两者的契合点?以下是基于多维度信息的综合建议,帮助学生在实践中验证兴趣、明确方向:

一、通过实习探索学科兴趣的可行性

1. 从兴趣出发寻找实习机会

若学生对某一学科(如医学、法律、计算机等)已有初步兴趣,可通过短期职业体验营、校企合作项目或线上实践课程(如B站纪录片《我是XX生》中提到的电竞专业实习案例)接触相关领域。例如:

对医学感兴趣的学生可参与医院开放日或急救知识培训,了解临床工作流程(参考《ICU的日与夜》等医疗纪录片内容);对计算机感兴趣的学生可尝试线上编程项目或参加科技公司举办的青少年创新营。2. 利用实习验证兴趣与能力的匹配度

实习不仅是体验职业场景的机会,更能帮助学生发现兴趣与实际的差距。例如:

喜欢生物的学生可能在实验室实习中发现更偏好应用型研究而非纯理论;对艺术设计感兴趣的学生在广告公司实习后,可能意识到自己更适合技术执行而非创意策划。二、学科兴趣与实习结合的实用路径

1. 借助测评工具明确兴趣方向

使用教育部“阳光志愿”系统、ZMAP专业选择评估等工具进行职业兴趣测评,根据结果匹配实习方向;参考“23种学科兴趣类型对照表”(如喜欢逻辑分析可选法学类,擅长动手操作可倾向机械类),缩小实习范围。2. 选择“轻量级”实习积累经验

校内实践:参与学生会活动、学科竞赛(如机器人设计、辩论赛),培养组织协调能力;线上项目:如新媒体运营、数据分析等远程实习,低成本试错;职业访谈:通过校友或行业人士访谈,了解专业对口职业的真实工作状态。3. 在实习中提炼核心能力与兴趣点

实习后需复盘以下问题:

哪些任务让你感到成就感?哪些让你感到疲惫?工作中是否需要你擅长的学科知识(如数学建模、文案写作)?行业发展趋势是否与你的长期目标一致(参考《医疗新时代》《AI梦想曲》中的行业前瞻分析)。三、专业选择的决策框架

1. 兴趣、能力、就业三维平衡

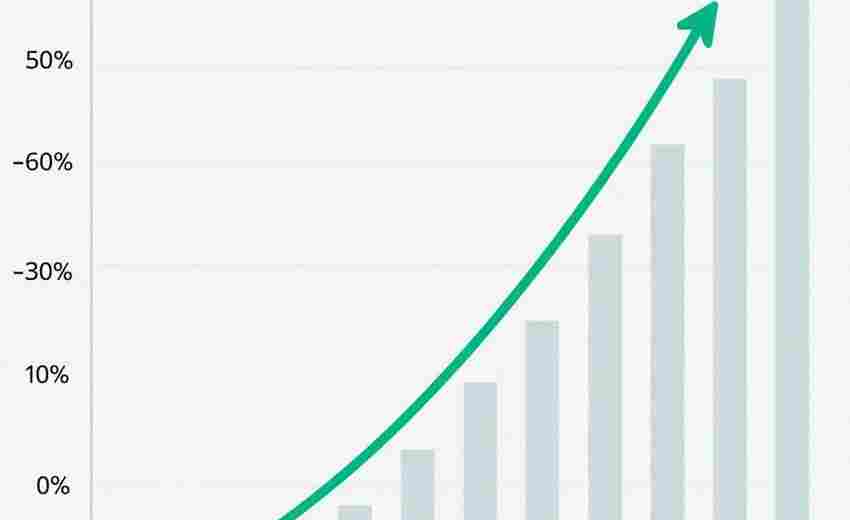

兴趣维度:优先选择能激发学习动力的领域(如喜欢与人沟通可选社会学、教育学);能力维度:结合学科优势(如物理成绩突出可考虑工程类);就业维度:参考《本专科毕业生就业满意度研究》,优先选择兴趣与职业发展结合度高的专业(如数据科学、临床医学)。2. 避免常见误区

误区1:仅凭专业名称选专业例如“生物医学工程”实际偏向医疗器械研发,需通过实习或课程旁听确认学习内容。

误区2:忽视专业的特殊要求如医学类专业对色觉、体力有要求,可通过短期医院见习验证适应性。

四、案例参考与工具推荐

1. 案例:从实习到专业选择的成功路径

案例1:某学生通过参与环保组织实习,发现自己对生态保护的热情,最终选择环境科学专业;案例2:对机器人感兴趣的高中生在科技公司实习后,明确选择“机器人工程专业”并辅修自动化课程。2. 工具与资源推荐

测评工具:教育部“阳光志愿”系统、霍兰德职业兴趣测试;信息平台:B站《我是XX生》纪录片、大学专业卡牌游戏;实习渠道:学校职业中心、企业官网青少年计划、线上平台(如实习僧、BOSS直聘)。五、长期规划建议

1. 动态调整专业认知

即使选定专业,也可通过大学期间的选修课、跨专业实习(如金融学生参与科技公司项目)持续探索兴趣边界。

2. 关注行业趋势与政策

例如人工智能、绿色能源等领域对复合型人才需求增加,可结合兴趣提前布局交叉学科(如“计算机+生物”的生物信息学)。

总结:高考生需将实习视为“试错实验室”,通过实践验证学科兴趣的真实性与可行性。结合科学测评、职业体验和行业研究,逐步构建“兴趣-能力-职业”三位一体的专业选择模型,避免盲目跟风或过度理想化决策。

推荐文章

高考选择应用心理学专业后如何规划职业生涯

2025-04-01如何利用冲稳保策略规避专业调剂风险

2025-03-29高考平行志愿填报案例分析与实战经验分享

2025-04-17高考志愿选择中如何有效倾听并融合父母建议

2025-06-23国际经济与贸易的就业前景如何

2025-02-11高校美术特色课程对高考专业成绩提升有何作用

2025-06-29高考作文选题的学术价值与生活意义如何平衡

2025-04-21文综专业就业前景如何影响高考志愿填报

2025-03-29高考成绩优秀,适合选择哪些工科专业

2024-11-08高考志愿填报中如何平衡兴趣导向与就业前景的冲突

2025-06-23