在高考化学工艺流程题中,元素分析技术的应用贯穿整个流程,涉及原料预处理、核心反应阶段及产物提纯等环节。以下是典型实例解析及其技术要点:

1. 原料预处理阶段的元素分析

实例1:金属矿物酸浸中的元素溶解与分离

例如,用硫酸酸浸钛铁矿(主要成分为FeTiO₃)时,需分析铁、钛元素的溶解行为:

实例2:焙烧法转化元素形态

如含硫矿石(如FeS₂)的焙烧,硫元素转化为SO₂气体,铁元素转化为Fe₂O₃。此时需通过元素分析确定硫的氧化态变化及铁的存在形式。

2. 核心反应阶段的元素价态与转化分析

实例3:氧化还原反应中的价态控制

以重铬酸钾(K₂Cr₂O₇)制备为例:

实例4:Fe²⁺与Fe³⁺的分离

在含Fe²⁺的溶液中,加入H₂O₂将其氧化为Fe³⁺,随后调节pH使Fe³⁺形成Fe(OH)₃沉淀,而其他金属离子(如Cu²⁺)保留在溶液中。

3. 产物提纯阶段的元素追踪

实例5:结晶法分离目标元素

例如,从KNO₃和NaCl混合液中提取KNO₃:

实例6:离子交换法富集特定元素

在稀土元素分离中,利用离子交换树脂选择性吸附不同稀土离子(如La³⁺、Ce³⁺),通过淋洗液梯度洗脱实现分离。

4. 高考真题中的典型应用

例:2023年某高考题(模拟)

流程背景:以铝土矿(含Al₂O₃、Fe₂O₃、SiO₂)制备Al(OH)₃。

1. 酸浸:用NaOH溶液溶解Al₂O₃和SiO₂(生成NaAlO₂和Na₂SiO₃),Fe₂O₃不溶成为滤渣。

2. 除杂:向滤液中通入CO₂,优先沉淀SiO₃²⁻为H₂SiO₃,随后调节pH使AlO₂⁻转化为Al(OH)₃沉淀。

3. 核心分析点:利用Al、Si、Fe的酸碱反应差异,通过分步沉淀实现元素分离。

解题策略与技巧

1. 元素追踪法:从原料到产物,绘制核心元素的转化路径(如Fe→Fe²⁺→Fe³⁺→Fe(OH)₃)。

2. 条件控制关键:

3. 副产物分析:关注循环物质(如滤液回用)或副产品(如SO₂用于制酸)的经济性分析。

通过以上实例可见,元素分析技术是解决工艺流程题的核心工具,需结合反应原理、实验操作及计算(如Ksp、产率)综合运用。备考时建议多做真题,强化对元素转化路径和条件控制的敏感度。

推荐文章

信息安全专业高考选科有哪些具体要求

2025-03-14高考志愿填报需要注意哪些事项

2025-01-01研究生专业选择的注意事项

2025-03-03填报志愿时如何利用调剂规则增加录取机会

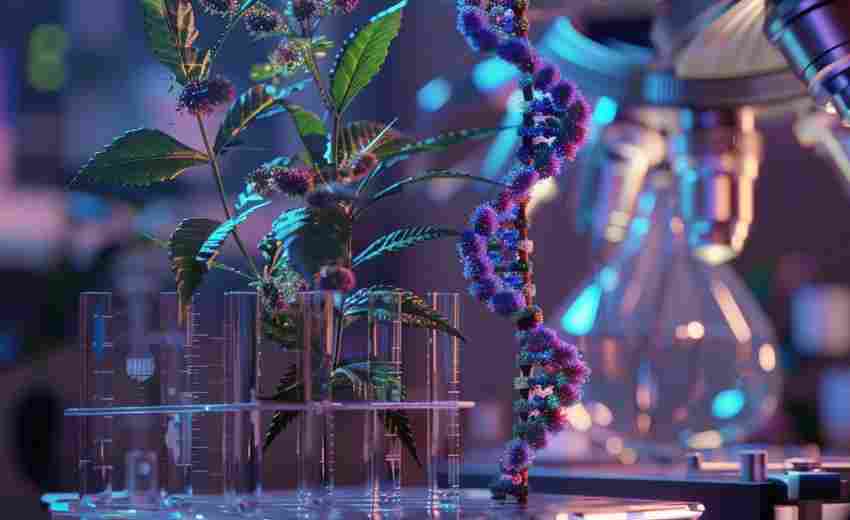

2025-05-19生物技术专业的环境治理研究方向对高中化学成绩有何要求

2025-08-11高考志愿填报时如何通过学科评估判断专业教学质量

2025-12-10护理学的职业发展路径如何

2025-03-03家长应避免哪些区域分数线认知误区

2025-05-06淮北高考-淮北高考人数

2024-01-08高考化学实验题中常见仪器使用注意事项有哪些

2025-04-19