1. 情节的未完成性与留白性

开放性结尾通常不明确交代故事的最终结局,而是通过戛然而止或模糊化处理,为读者留下想象空间。例如《孔乙己》的结尾仅以“大约孔乙己的确死了”收束,未直接描写其死亡过程,而是通过反复提及“欠钱”的细节暗示其命运的必然性。这种结构特点要求读者结合前文伏笔(如麻婶借钱未还的线索)自行推理情节发展。

2. 多重视角的可能性

此类结尾常通过选择式或象征式设计,赋予读者解读的主动权。例如《青铜葵花》中青铜能否重新开口说话的悬念,不同读者可结合人物经历(如青铜的预知能力)或主题(苦难中的成长)提出不同结论。又如《麦田里的守望者》的悲伤开放式结局,读者需根据霍尔顿的内心矛盾推测其未来。

3. 象征与隐喻的运用

作者常通过意象暗示深化主题,如《老人与海》结尾的鱼骨架象征人类精神的永恒性,或《江上》中以自然景物(江水、月光)隐喻人物心理变化。这类结尾需结合文本中的环境描写或细节(如《马兰花》中的银制马鞍象征传统与现代冲突)分析其深层寓意。

4. 伏笔与暗示的呼应

开放性结尾往往通过前文的伏笔构建逻辑合理性。例如《项链》的“项链是假的”结局看似意外,实则通过借项链的轻易性、珠宝店老板的证词等细节铺垫了合理性。答题时需梳理文本中的线索(如《马兰花》中麻婶女儿的还钱信件),说明结局的“意料之外,情理之中”。

5. 主题的深化与多义性

此类结尾通过不确定性引发对主题的多维度思考。例如《阿Q正传》的悲剧结局强化封建社会的荒诞性,而《社戏》的留白则让读者反思传统文化的存续。答题时需结合社会背景(如《药》中夏瑜的牺牲)或人物命运(如孔乙己的阶层困境)分析其现实意义。

答题技巧

通过以上分析,开放性结尾不仅考验考生对文本细节的把握,更强调逻辑推理与主题升华能力,符合高考“注重思辨与创新”的命题导向。

推荐文章

填报志愿时,如何避免盲目跟风

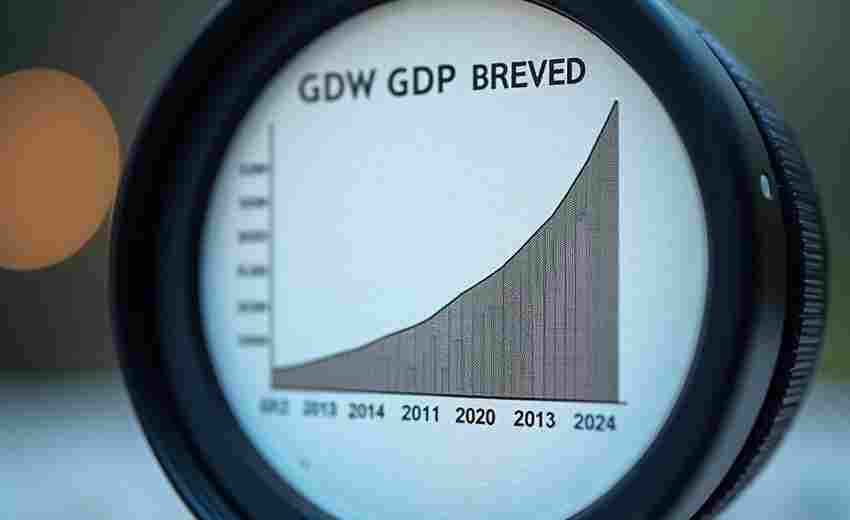

2024-10-25数字经济案例如何融入高考现代化经济体系论述题

2025-09-11为何家长需引导考生提前了解专业对应的职业类型

2025-03-12高考作品集如何通过主题一致性提升整体专业印象

2025-03-15用户控制自由度在高考作文智能批改系统中的平衡设计

2025-08-08投档线动态波动规律:院校热度、扩招政策对录取结果的隐性作用

2025-04-12加分政策对农村学生的影响

2025-01-19财务管理专业需要哪些知识

2025-01-03电子商务专科生如何抓住直播电商风口实现高薪就业

2025-08-14如何理解外汇市场的运作机制

2025-01-20