一、官方权威评估指标

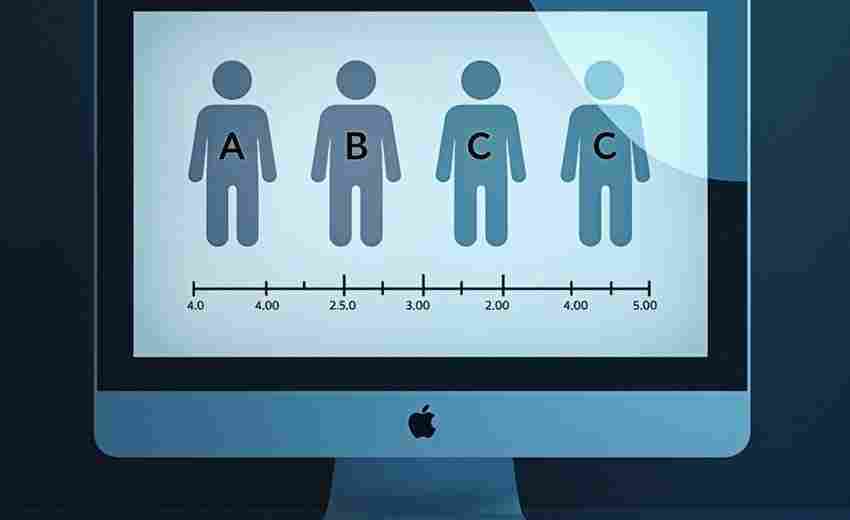

1. 学科评估结果

教育部每4-5年开展学科评估,结果按等级划分(A+、A、A-至C-),反映学科在全国高校中的排名。

A+学科代表全国前2%的顶尖水平,如北京大学哲学、清华大学计算机科学等。考生可通过教育部官网或高校官网查询目标专业的学科评估等级。2. 国家级特色专业与“双万计划”

国家级特色专业:由教育部评选,体现高校在特定领域的办学特色和优势,如中山大学预防医学、广东工业大学自动化等。一流本科专业(双万计划):国家级和省级一流本科专业代表近年来的建设重点,如2024年软科排名覆盖810个专业,可作为动态参考。3. 博士点、硕士点及博士后流动站

拥有博士点的专业通常科研实力更强,如某校的工商管理博士点代表其学科深度。博士后流动站则体现学科持续创新能力。二、高校背景与历史沿革

1. 行业类高校的特色专业

如原电力部直属的华北电力大学(电气工程)、原铁道部直属的西南交通大学(交通运输工程)等,在特定行业领域具有传统优势。合并或更名的高校可能保留原有强势学科,如长安大学的交通与建筑类专业源自合并前的西安公路交通大学。2. 校名关键词与历史背景

校名含“农林”“电子”“师范”等字样的高校,其对应学科往往实力突出,如中国海洋大学的海洋科学。三、专业建设与资源

1. 国家级实验室与科研平台

重点实验室(如国家重点实验室)通常与强势专业挂钩,如武汉大学的测绘遥感信息工程实验室支撑其测绘学科。2. 专业认证与行业认可

工程教育认证(如计算机、机械等工科专业)保障教学质量与国际接轨。师范类专业认证分为三级,通过认证的专业在教师资格证考试中享有优势。四、动态数据与趋势分析

1. 录取分数与热度

高分段考生倾向选择的专业通常实力强且就业前景好,如临床医学、计算机科学。新高考省份中,同一高校不同专业分数差距拉大,可反映专业实力差异。2. 就业报告与校友资源

查看高校发布的毕业生就业质量报告,关注就业率、薪资水平及行业分布。校友资源丰富的专业(如“五院四系”法学专业)在行业内认可度高。五、实用工具与信息渠道

1. 利用排名榜单

软科中国大学专业排名:覆盖810个专业,提供分档排名。QS世界学科排名:国际视角下的学科实力参考。2. 高校官网与招生简章

查询专业培养目标、课程设置、师资队伍等信息。关注招生章程中的单科成绩、身体条件等限制。总结建议

综合决策:结合学科评估、学校背景、专业资源和个人兴趣,避免仅凭名称或热度选择。梯度填报:按“冲稳保”策略分配志愿,确保既有冲刺目标又有稳妥保底。动态验证:参考近3年数据,关注专业发展趋势(如人工智能、新能源等新兴领域)。通过以上方法,考生可更科学地判断专业实力,为志愿填报提供可靠依据。

推荐文章

高考调剂常见误区及避免方法

2025-04-16热门专业=好职业高考生需警惕的选专业误区

2025-12-27各专业的课程设置对选择的影响

2025-03-02高考志愿填报后可以申请变更吗

2025-01-06口腔医学的学习内容包括哪些

2024-12-05高中生如何将童年兴趣转化为高考志愿填报优势

2025-09-04报考江西一本院校的核心动机解析

2025-03-20高考生如何理解心理学研究对象对备考策略的影响

2025-06-02高考加分政策改革能否有效遏制滥用行为

2025-08-12志愿填报时如何分析历年的录取数据

2025-01-06