在高考志愿填报中,“兴趣”常被视为选择专业的首要标准,但若仅凭兴趣而忽略其他关键因素,反而容易陷入误区,导致专业选择与实际需求脱节。以下是常见误区解析及科学选专业的建议:

一、兴趣导向的常见误区

1. 兴趣与专业内容错位

误区:仅凭专业名称字面意思判断兴趣,忽视课程设置和培养方向。例如,生物医学工程属于工学而非医学,主要学习医疗设备研发,而非临床医学;信息与计算科学实为数学学科,与计算机编程关联较小。案例:有考生因喜欢动漫选择“数字媒体技术”,入学后发现需学习编程和算法,与预期差距较大。2. 兴趣与能力不匹配

误区:将短期爱好等同于长期职业兴趣。例如,喜欢绘画的学生选择建筑设计,但数学和物理能力薄弱,导致学习困难。数据:约50%毕业生从事与专业无关的工作,部分因能力与专业要求不符。3. 兴趣与就业前景脱节

误区:过度追求“冷门兴趣”,忽视行业需求。例如,哲学、社会学等专业对口岗位较少,需通过考研或跨领域就业拓宽选择;而部分冷门专业如保密技术、船舶电子电气工程因人才稀缺,就业率反而较高。二、科学评估兴趣的维度

1. 结合职业性格测试

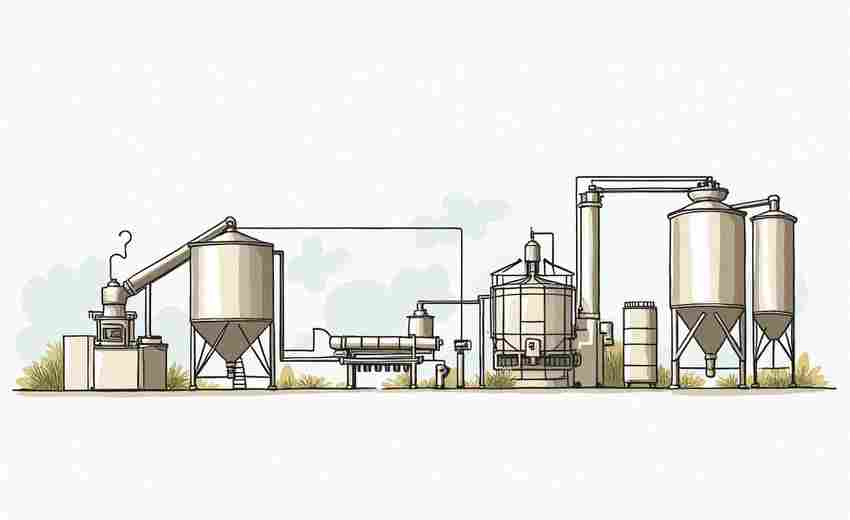

霍兰德职业兴趣测试:将兴趣分为现实型(R)、研究型(I)等六类,帮助匹配适配专业。例如,研究型适合基础学科(数学、物理),社会型适合教育、心理学。MBTI性格测试:辅助判断是否适合高压、创新或稳定型职业。2. 深入调研专业内涵

课程与就业方向:通过高校官网、招生简章了解核心课程,或咨询在读学生。例如,金融学需数学建模能力,而金融工程更偏重编程。行业趋势:参考就业报告(如“红牌专业”列表),避开生物工程、法学等饱和领域,关注人工智能、数据科学等新兴方向。3. 平衡兴趣与家庭条件

经济因素:中外合作办学、艺术类专业学费高昂,需结合家庭经济能力选择。地域影响:一线城市实习机会多,但生活成本高;二三线城市部分专业(如农林、地质)资源集中。三、避免“兴趣陷阱”的实用建议

1. 多维度验证兴趣

实践体验:通过职业体验营、线上课程(如Coursera)提前接触专业内容。访谈从业者:了解真实工作状态,如医生需值夜班、程序员需持续学习新技术。2. 制定备选方案

志愿梯度策略:采用“冲稳保”原则,兴趣专业可放在“冲”或“稳”档,同时设置保底志愿(如就业稳定的师范类、工科类)。关注转专业政策:部分高校(如中国农业大学、杭州电子科技大学)转专业比例较高,可作为备选路径。3. 动态调整职业规划

辅修与跨考:若发现兴趣转移,可通过辅修第二专业或考研转换方向。例如,本科读数学,研究生转向金融工程。四、兴趣需与理性结合

兴趣是专业选择的起点,但需通过科学评估(如职业测试、行业调研)和现实考量(如能力、就业)综合判断。建议考生参考“霍兰德代码+专业课程+就业数据”的三维模型,避免因单一兴趣导向陷入选择困境。

推荐文章

高考作文中如何处理个人观点与社会现象

2025-01-21艺术生文综选择题精准得分技巧艺术类院校录取分数线波动规律分析

2025-05-24如何评估专业的职业发展前景

2024-12-29如何准备艺术类院校的附加材料

2025-01-02末流985高校保研率是否碾压普通一本高考志愿填报必看师资优势

2025-07-14高考大专;高考没考上大专 可以读哪些院校

2023-06-22高考生必看TCP三次握手与四次挥手高频考点详解

2025-10-06专业选择时的常见误区有哪些

2025-01-31高考后如何进行志愿填报

2024-11-20高考的新闻-有关高考的新闻报道

2024-03-05