高考志愿填报时,考生及家长常因对自身能力或外部条件评估不足而陷入盲区,导致志愿选择失误甚至录取失败。以下是需重点规避的能力评估盲区及相关建议:

一、忽视兴趣与能力匹配度

1. 盲目追求热门专业:热门专业竞争激烈,若考生缺乏兴趣或能力不足,可能导致学习困难甚至退学。例如有考生被家长强推选择环境科学与工程专业,最终因厌学而复读。

2. 误判专业培养方向:专业名称易引发误解,如“生物医学工程”实为工学专业,需较强数理能力;“信息与计算科学”属数学学科而非计算机专业。建议通过招生简章、培养方案等深入了解专业课程和就业方向。

二、忽略身体条件与单科成绩限制

1. 未关注招生章程中的特殊要求:部分专业对视力(如色盲色弱)、身高或单科成绩有硬性规定。例如某考生因色盲被退档,或外语类专业要求英语单科90分以上。

2. 忽视体检结果与专业匹配性:如医学类、公安类专业对身体条件要求严格,需提前核查自身条件是否符合。

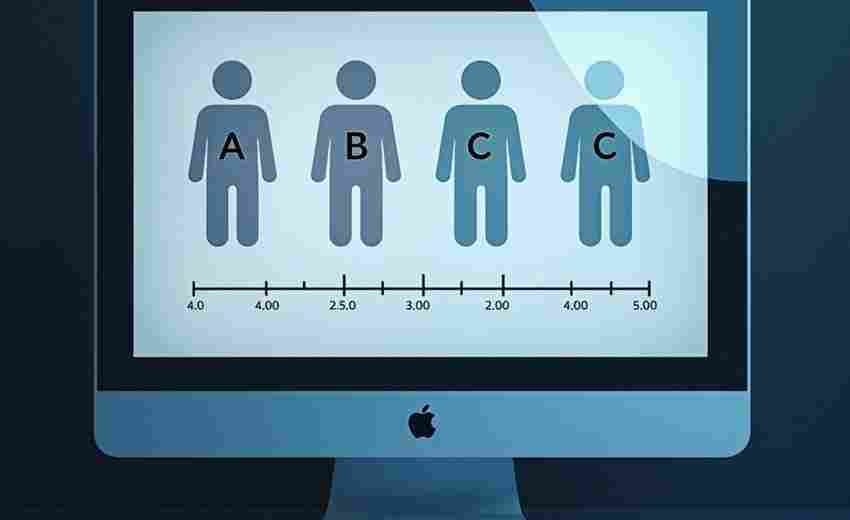

三、过度依赖分数,忽略位次与招生动态

1. 照搬往年分数线:高考人数、招生名额变化会影响录取难度。例如2023年某考生参考往年分数填报北工大热门专业,但因竞争激烈未被录取。

2. 未合理使用“位次法”:位次比分数更稳定,需结合近年位次数据及招生名额增减综合判断。

四、忽视志愿填报策略与规则

1. 不服从专业调剂:普通批次不服从调剂风险极高,可能导致退档。建议普通批次尽量服从调剂,提前批可适当冲刺。

2. 志愿梯度设置不合理:未按“冲稳保”原则分配志愿,或保底院校过少,易导致滑档。例如某考生仅填两所名校,最终因分数不足未被录取。

五、家长包办与地域选择误区

1. 家长过度干预:家长忽视学生兴趣,强制填报某校或某专业,导致入学后适应困难。例如某学生被家长安排进入华西医学院本博连读,最终因职业规划冲突退学。

2. 盲目追求名校或忽略地域影响:名校并非所有专业都强,而地域影响就业机会。例如北京、上海等一线城市实习资源丰富,但需结合家庭资源与个人适应能力。

六、信息收集与分析能力不足

1. 未提前了解院校性质:误将独立学院当作本部校区,如“电子科技大学成都学院”与“电子科技大学”差异极大,高分考生误报导致浪费分数。

2. 未关注政策变化:如新高考省份的“专业+院校”模式需更精准匹配,而老高考省份需注意院校提档比例和调剂规则。

规避建议

志愿填报需综合分数、兴趣、能力、政策等多维度信息,避免因评估盲区导致遗憾。建议考生与家长早做准备,科学规划,确保志愿选择既务实又具前瞻性。

推荐文章

如何通过科学定位降低服从专业调剂的退档风险

2025-09-08如何收集各专业的就业信息

2025-01-07分数线预估不准时如何建立弹性复习方案

2025-04-30语言学的主要研究领域是什么

2025-02-09潜台词在高考戏剧阅读中的考查重点与应对策略

2025-06-05经济学专业就业方向有哪些高考志愿填报必看指南

2025-03-23考场高分作文的审题破题之道

2025-06-11如何处理高考化学的实验数据

2025-02-26未来热门职业有哪些

2024-12-18重点中学周边实体书店的场景化营销模式创新

2025-12-30