在高考电学实验题中,伏安法测电阻是高频考点,其易错点主要集中在电路设计、误差分析、操作细节等方面。以下结合历年真题和教学经验,总结关键易错点及应对策略:

一、电流表内接与外接法的选择错误

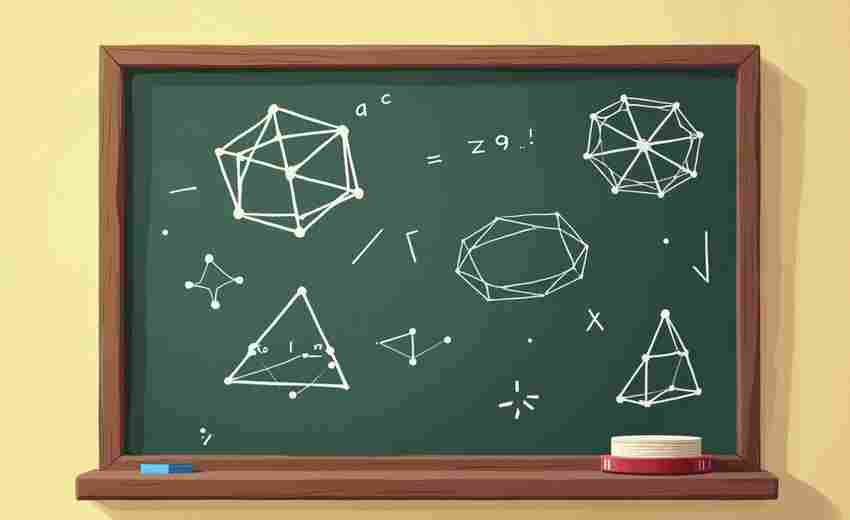

原理:根据伏安法原理 ( R = U/I ),电流表内接和外接的选择直接影响系统误差方向。

1. 错误表现:混淆“大内小外”口诀,未正确判断待测电阻 ( R_x ) 与临界值 ( sqrt{R_A R_V} ) 的关系。

2. 试触法应用:当无法直接判断时,通过改变电表接点观察示数变化。若电压表读数变化显著,说明电流表分压影响大,应选外接法;反之选内接法。

二、滑动变阻器分压与限流接法的选择错误

原理:分压法可实现电压从零开始调节,但电路复杂;限流法结构简单但调节范围有限。

1. 分压法适用场景:

2. 限流法适用场景:

3. 错误示例:未注意题目中“多组数据”或“精确测量”等关键词,误用限流法导致数据点分布不均。

三、仪器选择与量程误用

1. 电表量程选择:

2. 滑动变阻器阻值选择:

四、数据处理与误差分析的误区

1. 直接计算法误差累积:仅用单组数据计算电阻,未通过图像法(如绘制U-I图线)求斜率,导致偶然误差未被平均。

2. 系统误差方向混淆:

3. 忽略温度影响:金属电阻率随温度升高而增大,实验中通电时间过长会导致电阻值变化。

五、实验操作细节的疏漏

1. 读数规范:

2. 电路操作顺序:

3. 导线连接错误:滑动变阻器未按“一上一下”接线,或电压表并联位置错误。

六、特殊方法的迁移应用不足

高考常考伏安法的变式实验(如双伏法、双安法、替代法),学生易因思路固化失分:

1. 双伏法测电阻:利用已知内阻的电压表间接测电流,公式推导错误(如 ( R_x = frac{U_1 R_V}{U_2

2. 半偏法测电表内阻:

总结与建议

1. 强化原理理解:掌握内外接法、分压限流的选择逻辑,结合题目条件灵活判断。

2. 规范操作流程:从仪器选择到数据记录,严格按实验步骤执行,避免低级错误。

3. 重视误差分析:通过图像法和等效电源法(将电表内阻等效为电源内阻)定量分析误差。

4. 拓展变形实验:练习替代法、电桥法等特殊方法,提升迁移能力。

通过针对性训练和错题复盘,可有效规避上述易错点,提升电学实验题的得分率。

推荐文章

高考生如何通过社会实践提前认知人力资源管理岗位

2025-07-06选择艺术类专业需要具备哪些能力

2025-02-12高考调剂生必读:如何通过准考证编号识别录取优先级

2025-10-12高考冲刺阶段如何针对性训练戏剧与影视的表演手法

2025-05-02新高考改革背景下专业社会评价指标体系的构建路径

2025-08-05基于历年数据的分数线波动规律与趋势预判

2025-08-15如何通过高考调剂培养独立解决问题能力

2025-08-13影视制作专业录取前应准备的灯光与录音设备推荐

2025-12-01高考调剂时能否同时选择不同学科门类的专业

2025-08-11高考退档风险下专科填报志愿的注意事项

2025-08-09