在高考设计类作品集中巧妙运用象征手法,能够通过视觉符号的隐喻与联想,将抽象概念具象化,从而增强作品的视觉冲击力和思想深度。以下是结合象征手法提升作品集视觉表现力的核心方法:

一、象征元素的选择与重构

1. 文化符号的现代转化

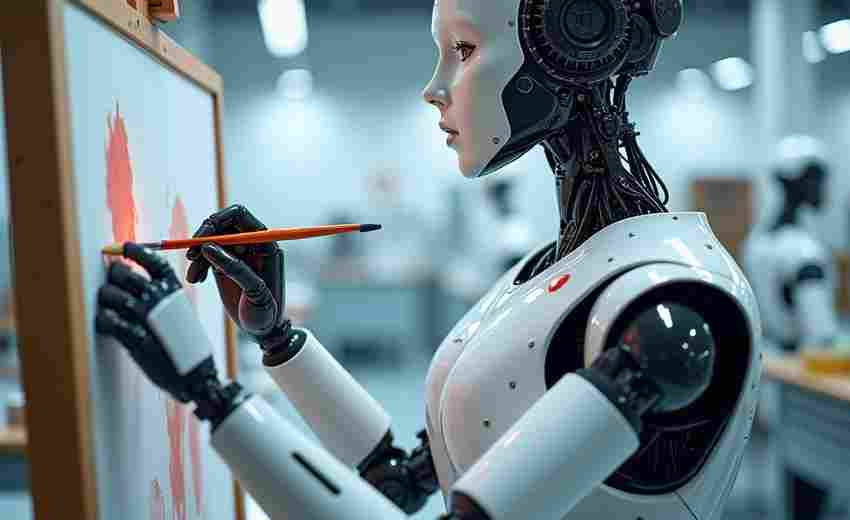

选择具有文化共识的象征元素(如梅兰竹菊、传统纹样、神话意象等),通过解构与重组赋予其当代语境。例如,用破碎的瓷器象征文化遗产的脆弱性,或通过机械齿轮与传统纹样的结合表达科技与传统的碰撞。

案例参考:央美设计状元作品中,雪糕与刀子的同构象征虚伪群体,通过元素矛盾引发观者反思。

2. 抽象元素的象征性表达

利用点、线、面等抽象元素构建隐喻。例如:

点的聚集象征群体与个体关系,疏密变化可暗示压力或自由;曲线象征流动与生命力,而折线可代表冲突或转折;几何形体(如三角形象征稳定,圆形象征包容)通过比例夸张强化视觉焦点。二、视觉技法与象征的融合

1. 对比与冲突的强化

色彩象征:红色象征激情或危险,蓝色象征理性或疏离,通过高饱和互补色碰撞(如蓝橙对比)制造视觉张力。材质对比:将自然肌理(如木材纹理)与工业材料(金属、塑料)并置,象征生态与工业化的矛盾。2. 夸张与变形手法

放大象征元素的比例(如巨型锁链象征束缚),或通过异影图形(如人物投影变为牢笼)暗示心理困境;逆向处理:例如干瘪的车胎象征“明知不可为而为之”的社会现象,通过反常态引发思考。3. 空间与层次的象征表达

利用矛盾空间(如埃舍尔式透视)象征现实与理想的割裂;透视与遮挡:前景象征表象,背景隐藏真相,引导观者逐层解读。三、主题与叙事的结构整合

1. 从灵感调研到象征逻辑

主题确立后,通过Mind Map挖掘关联符号(如“时间”可关联沙漏、年轮、钟表零件等),筛选最具表现力的元素;参考波普艺术的“日常物品象征化”,如将汉堡包装设计为LV花纹,批判消费主义。2. 系列化象征叙事

在作品集中设计连贯的视觉线索(如贯穿多个项目的“裂痕”象征成长创伤),通过不同载体(海报、装置、包装)强化主题;结合交互设计:例如邀请观众转动象征“选择”的齿轮装置,增强参与感与隐喻深度。四、避免误区与提升策略

1. 避免晦涩与过度解读

象征需兼顾文化共识与个人创新,例如用“枯萎的树”象征环境问题比抽象符号更易理解;通过文字注解辅助说明(如设计说明中简短点明象征逻辑)。2. 技术实验与材料探索

尝试拼贴、拓印、数字生成等混合媒介,例如用电路板拼贴传统纹样,象征科技对文化的侵蚀;利用光影效果:例如用投影将文字转化为枷锁影子,强化视觉隐喻。五、作品集呈现技巧

1. 排版中的象征暗示

通过留白与密集对比象征“压抑与释放”,或用非对称构图暗示失衡的社会现象;将调研草图与成品并置,展示象征思维的推导过程。2. 色彩方案的情绪引导

冷色调(蓝、紫)象征科技与疏离,暖色调(橙、红)强化冲突与激情,通过主色调统一作品集调性。通过以上方法,象征手法不仅能提升作品集的视觉冲击力,还能赋予作品更深层的文化内涵与情感共鸣,契合高校对“创新性”与“思想性”的双重考察标准。

推荐文章

测控技术的基本概念是什么

2025-01-20985专科大学的学术氛围如何

2025-01-01影像艺术的学习内容包括哪些

2024-12-14高考生必看:创造力培养与大学专业选择有何关联

2025-07-02高考成绩公证与电子档案:数字化时代如何确保成绩信息不可篡改

2025-07-30高中生公益活动策划与社会工作项目管理能力培养

2025-07-142025年重庆高考报名时间安排表与关键节点提醒

2025-06-18高考政治主观题:如何论述科技创新对可持续发展的推动作用

2025-06-18高考志愿填报确认流程的时间安排是怎样的

2025-06-27高考复读生如何应对意外情况

2024-11-29