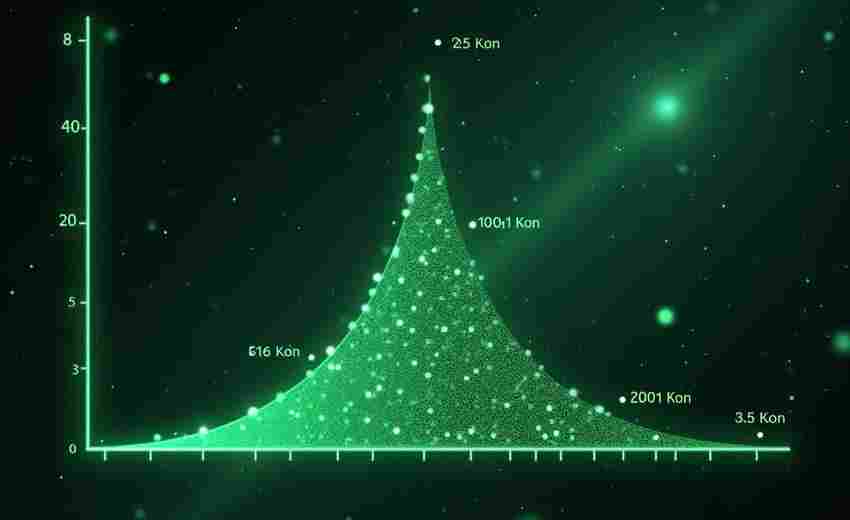

同一省份不同年份高考录取率的显著波动主要由以下多维度因素共同作用导致,这些因素相互交织并动态变化,导致录取率呈现非稳定性特征:

一、招生计划与考生基数动态变化

1. 招生名额调整

高校每年分省招生计划受政策导向、教育资源分配及地方财政支持影响。例如:

政策导向:教育部实施的“支援中西部地区专项计划”会临时调整部分省份的招生名额,导致录取率短期波动(如青海因专项计划录取率提升)。地方财政投入:地方性高校为获取更多财政支持,可能增加本地招生比例,如青海大学本地招生比例高达68%,直接影响本省录取率。高校策略调整:部分名校为优化生源质量或平衡区域资源,可能在不同年份调整分省名额投放(如清华大学曾提出“降分换宿舍”的招生策略)。2. 考生人数波动

考生基数与招生计划的比例直接影响录取率。例如河南省2020年考生115.8万,2022年增至125万,但一本录取率从8.37%升至16.99%,说明招生计划增速超过考生增长。部分年份考生人数因适龄人口减少或“弃考留学”现象(如2010年山东考生减少10%)导致录取率被动提升。二、政策调整与考试机制改革

1. 考试科目与难度变化

试卷难度直接影响分数线划定。例如江苏省自主命题时期因试题难度高被称为“地狱模式”,分数线虽高但录取率仍受招生计划制约。新高考改革(如“3+1+2”模式)可能导致赋分机制变化,影响考生成绩分布,间接改变录取率。2. 特殊政策与专项计划

国家专项、高校专项等政策对贫困地区或特定群体倾斜(如西藏、青海因政策扶持录取率较高)。地方性政策调整(如北京增加本地高校招生比例)会显著影响本地录取率。三、社会需求与教育资源配置

1. 专业冷热与市场需求

热门专业(如计算机、金融)报考人数激增可能导致竞争加剧,拉低实际录取率,而冷门专业可能因招生计划未完成而降分。例如江苏专转本考试中,日语类录取率高达80.18%,而农林类仅30%。2. 教育资源分配不均

经济发达地区(如京津沪)因本地高校密集且财政投入高,录取率长期稳定高位;而河南、广东等人口大省因高教资源匮乏,录取率易受政策波动影响。四、其他偶发性因素

1. 复读生比例

复读生占比高的省份(如河南复读生超30%)可能导致次年考生基数激增,加剧竞争。

2. 国际教育分流

部分发达地区(如北京、上海)考生选择出国留学比例上升,间接提高本地高考录取率。

典型案例分析

河南省:2020年一本录取率8.37%,2022年升至16.99%,波动主要源于国家专项计划扩招和省内高校扩容。江苏省:专转本录取率从2020年的49%升至2024年的波动高位,反映专业需求与招生计划调整的双重影响。北京市:长期保持985录取率4.3%以上,得益于本地高校密集和政策倾斜,但近年因人口控制政策略有波动。录取率波动是教育政策、经济投入、人口结构、社会需求等多因素动态博弈的结果。考生需关注本省招生计划发布、政策调整趋势及专业竞争格局,以制定适应性备考策略。

推荐文章

高考志愿填报的志愿顺序如何设置

2024-11-26服从调剂的统计数据分析

2024-12-10海南高考科目设置有哪些特色

2025-01-26福建高考排名;福建高考排名对应学校

2024-03-22什么是志愿冲、稳、保策略

2024-12-15酒店管理专业高考志愿填报常见问题解析

2025-05-27北大理工科专业就业前景如何

2025-01-14写作中的语法常见错误有哪些

2024-12-17高考志愿调剂是否会影响奖学金申请

2025-02-25高考志愿填报系统信息采集功能升级说明

2025-06-21