在高考志愿填报中,地域选择是影响未来发展的重要因素之一。以下是结合学长学姐经验及政策解读的地域选择技巧,供参考:

一、地域选择的优先级策略

1. 根据分数段灵活调整

高分考生(985/211水平):优先选择名校(如一线城市或教育资源集中的省会城市),即使专业稍冷门,名校的平台资源和保研、就业优势更显著。中游考生(普通本科):建议优先选择经济发达的一线或新一线城市(如北京、上海、杭州、成都),这些城市实习机会多、视野开阔,有助于积累人脉和职业资源。低分考生(专科或民办本科):以专业为导向,选择技能性强、就业明确的专业(如护理、机械),同时优先本省院校或邻近经济强省,降低生活成本并利用本地就业政策。2. 普通家庭推荐“城市>学校>专业”

大城市的教育资源、实习机会和国际化视野是小城市难以比拟的。例如,北京、上海的高校常有大企业校招,本地学生实习通勤也更便捷。

二、地域与资源的关联性

1. 教育资源与学术氛围

一线城市高校密集,学科交叉合作多,参与学术会议、科研项目的机会更多。例如,北京的清北、上海的复旦交大,常联合举办学术活动。注意:部分名校新校区可能位于偏远郊区(如兰州大学榆中校区、华东师范大学闵行校区),需提前了解校区位置及生活便利性。2. 就业市场与行业分布

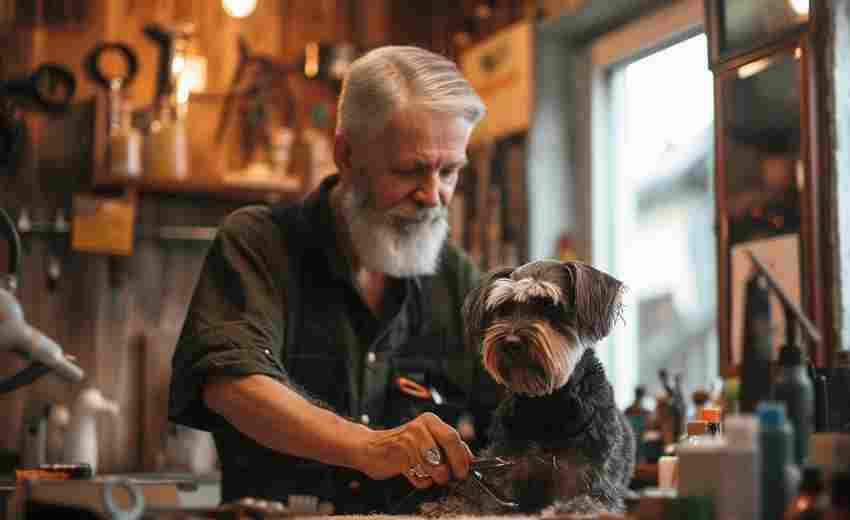

金融、互联网、传媒:优先北上广深,聚集头部企业总部(如北京中关村、上海陆家嘴)。制造业、能源:二线城市如武汉、重庆、西安也有优质企业,且生活成本更低。考公/事业单位:选择本省省会城市,本地高校在招聘中往往有政策倾斜。三、地域选择的实操建议

1. 权衡城市与学校的性价比

若分数有限,可接受二线城市的一本而非一线城市的二本。例如,武汉的华中科技大学综合实力强于上海某普通二本。若追求名校但分数不足,可考虑一线城市冷门专业或中外合作办学项目,入校后争取转专业。2. 关注城市的发展潜力

新一线城市(如杭州、成都)经济增速快,落户政策宽松,适合计划长期发展的考生。警惕“虚假繁华”:部分城市虽经济发达,但高校所在区域可能偏远(如上海交大闵行校区),需综合评估。3. 适应性与心理准备

出省上学需面对文化差异、孤独感等问题,建议提前了解目标城市的气候、饮食,培养独立生活能力。内向或恋家型考生可优先本省高校,减少适应成本。四、特殊情况的应对

1. 计划考研或留学

优先选择保研率高、国际交流机会多的城市(如北京、南京),部分高校与海外名校有联合培养项目。若目标明确(如计算机专业),可优先专业强校(如杭州电子科技大学),即使城市稍弱。2. 家庭资源与地域联动

若家庭在某行业有资源(如医疗、工程),可选择相关产业集中的城市(如长沙的工程机械、广州的医疗资源)。总结

地域选择需结合分数、专业、家庭资源和职业规划综合考量。一线城市适合追求机会与挑战的考生,二线城市适合稳中求进的务实派,而本省院校则适合注重稳定性和成本控制的学生。建议利用志愿填报工具(如“等效分转换法”),结合模拟填报动态调整梯度,最终实现地域与发展的最优匹配。

推荐文章

文化产业管理专业的主要挑战是什么

2024-10-22高考生选择生物技术专业后可以从事哪些医学相关研究

2025-04-09邯郸报名期间有哪些优惠政策

2024-10-28公共关系学在高校招生中的录取分数线如何

2025-05-31高考生如何结合新闻传播学实践性制定学科能力提升计划

2025-05-03高考志愿填报中自我评估的方法

2025-02-09专科提前批与高职高专批志愿填报有何区别

2025-05-12如何平衡专业与就业的关系

2025-01-31阅卷老师青睐的名言引用方式与反例剖析

2025-09-19建筑学专业的课程设置如何

2024-10-31