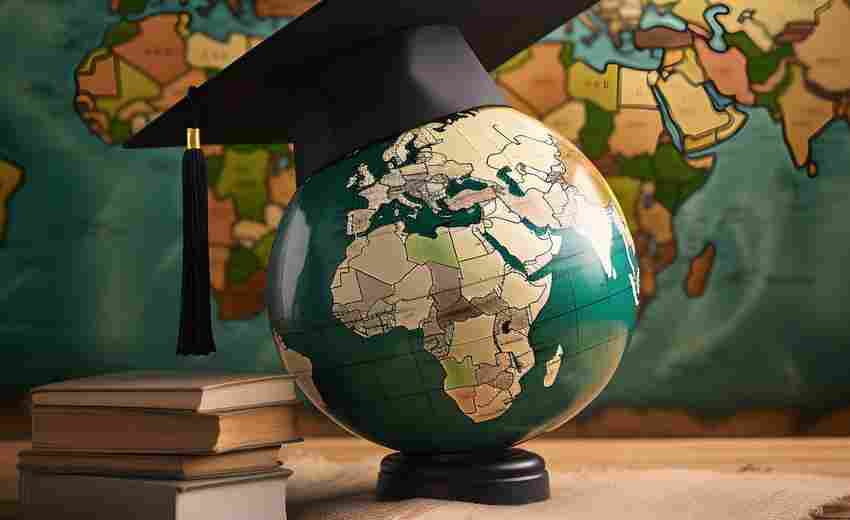

地质灾害防治新理念在高考地理大题中的呈现形式通常结合核心素养要求与实际问题情境,强调人地协调、综合思维和区域可持续发展。以下是近年高考中可能的呈现形式及典型案例分析:

一、生态优先与综合治理结合

呈现形式:通过区域生态修复工程案例,分析传统工程措施与生态措施的协同效应。

二、人地协调观下的避让与规划

呈现形式:结合城镇规划或乡村振兴背景,分析地质灾害高风险区的避让策略。

三、科技赋能的地质灾害监测预警

呈现形式:利用地理信息技术(GIS/RS)设计灾害监测系统,并分析其应用价值。

四、气候变化与灾害链分析

呈现形式:以极端天气事件为背景,探讨气候变化对地质灾害的链式影响。

五、区域可持续发展导向的防治策略

呈现形式:结合国家战略(如黄河流域生态保护),评价灾害防治与区域发展的协同路径。

六、开放性试题与创新思维

呈现形式:设计开放性设问,要求学生提出创新性防治措施并论证可行性。

总结与备考建议

1. 强化核心概念:掌握“预防为主、避治结合”“生态修复”“综合防控”等新理念的内涵。

2. 关注热点案例:如西南山区生态移民、北斗系统在灾害预警中的应用等。

3. 训练综合思维:从自然-人文要素耦合角度分析灾害成因与防治逻辑。

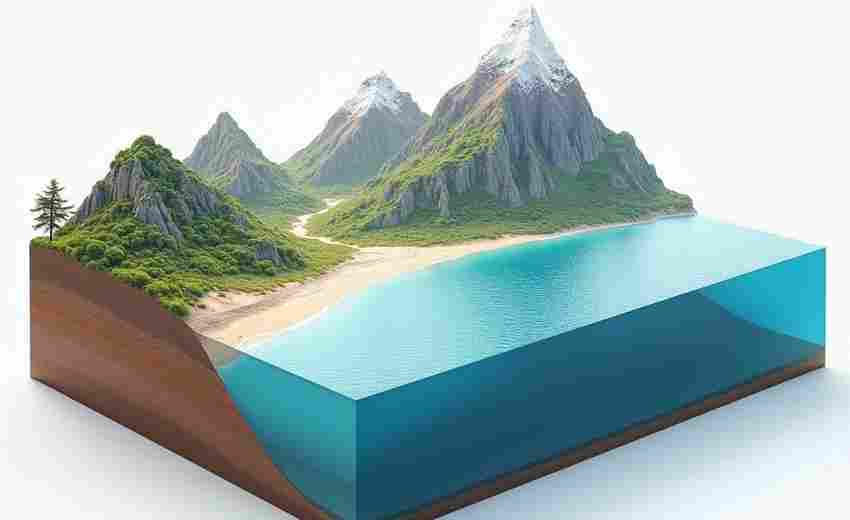

4. 提升图表能力:熟练判读等高线图、地质剖面图及遥感影像,提取关键信息。

通过以上形式,高考地理大题不仅考查知识记忆,更注重解决实际问题的能力,体现“核心素养导向”的命题趋势。

推荐文章

服从调剂时统考科目成绩是否决定专业分配方向

2025-03-25高考生如何规划综合评价招生的报考策略

2025-04-20从高考到职场:校友网络强大的院校有哪些长期价值

2025-04-10高三学生怎样撰写体现核心竞争力的特长描述

2025-06-03苏州大学医学专业的分数线变化趋势

2025-03-05人工智能如何影响传统理科专业

2025-03-02现代哲学的几个重要流派是什么

2025-01-10高考调剂生如何平衡学业与课外活动

2025-05-08如何利用调剂专业的实践项目提升就业竞争力

2025-05-18学习成绩与高考分数线的相关性

2024-11-05