高考中城乡教育资源不均衡对成绩的影响主要体现在以下几个方面,这些影响通过教育资源分配、机会结构差异以及长期社会后果等多维度相互作用,最终导致城乡学生成绩和升学机会的显著差距:

一、基础教育资源的直接影响

1. 师资力量差异

城市学校拥有更多高学历、高职称教师,且师生比较农村更合理。例如,2013年数据显示,城市学前教育本科及以上学历教师占比21.58%,而农村仅为8.48%。高中阶段城乡师资差距虽缩小,但乡村高中专任教师数量锐减,导致教学质量难以保障。

2. 教学设施与课程资源不足

城市学校普遍配备先进实验室、图书馆和信息化设备,而农村学校硬件设施匮乏,课外补习和素质拓展资源有限。例如,农村学生接触英语听力训练的机会远少于城市学生,导致高考英语成绩差距显著。

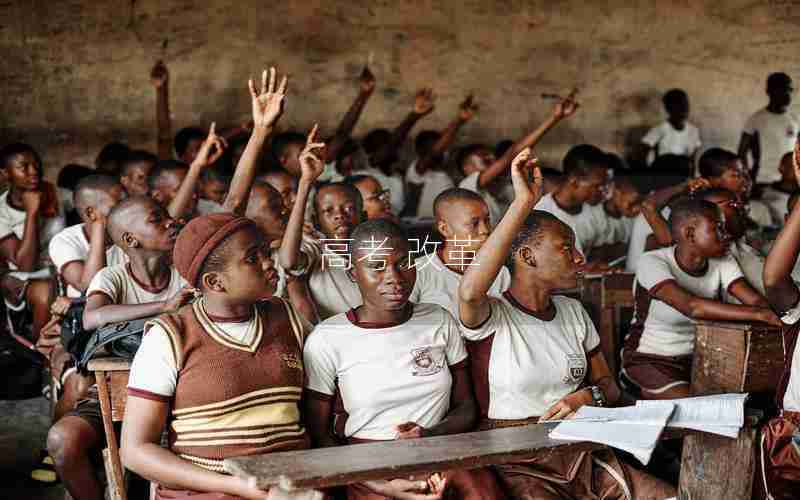

二、升学机会的结构性差异

1. 高中教育普及率差距

农村初中毕业生升入普通高中的比例不足城市的五分之一,大部分农村学生流向职高或直接就业,失去高考机会。2019年数据显示,农村适龄人口高考参与率仅12%,而城市为67%。

2. 专项计划的局限性

尽管国家通过高校专项、地方专项等政策向农村倾斜,但农村学生对政策信息获取不足,且需与城市学生竞争同一批次的优质教育资源,实际受益有限。

三、社会与家庭支持的差距

1. 家庭经济与文化资本差异

城市家庭普遍能为子女提供课外培训、国际交流等附加教育资源,而农村家庭经济压力大,难以负担额外教育支出。例如,农村学生参与课外补习的比例仅为城市的四分之一。

2. 心理与适应性挑战

农村学生进入大学后,因基础薄弱和适应性问题,学业表现普遍低于城市学生。以某重点高校为例,农村学生群体在GPA排名前30%的比例仅为城市学生的三分之一。

四、政策与考试设计的间接影响

1. 考试内容偏向城市资源

例如,高考英语听力测试的引入使农村学生平均成绩排名下降1.1-2个百分点,导致每年约5.4万名农村学生失去大学录取机会。

2. 复读政策的城乡差异

城市学生复读机会更多(如通过私立学校或培训机构),而农村学生因经济限制更难通过复读提升成绩,进一步加剧升学机会不平等。

五、长期社会后果

城乡教育差距不仅影响个体升学,还导致社会流动固化。农村学生因教育资源匮乏难以通过教育改变命运,加剧城乡阶层分化。例如,基础教育阶段的差距会通过“教育链”传递至高等教育和就业市场,形成贫困代际传递。

解决路径建议

1. 优化资源分配:加大对农村教育的财政投入,提升教师待遇,吸引优质师资下沉。

2. 改革考试设计:审慎评估政策对城乡公平的影响,如调整英语听力等对资源依赖高的考试内容。

3. 完善专项计划:扩大农村专项招生规模,并加强政策宣传与执行监督。

4. 强化基础教育衔接:推动城乡学校结对帮扶,通过信息化手段共享优质课程资源。

城乡教育资源不均衡对高考成绩的影响是系统性、多维度的,需通过政策、资源、文化等多层面协同改革,逐步实现教育公平。

推荐文章

高考志愿填报后如何防范虚假录取通知书骗局

2025-05-06如何根据高考分数合理选择高校梯度志愿

2025-06-01高校招生简章的重要性

2024-12-06高考志愿填报:热门专业与冷门学科如何抉择

2025-06-20工科与文科,哪个更适合我

2025-01-29高考复读是否影响大学申请

2024-12-09辽宁高考的物理试题难度如何

2025-01-04如何通过大数据分析专业前景

2024-12-03如何制定舞蹈高考复习计划

2024-10-22河北科技大学工科热门专业最新排名及优势分析

2025-04-02