高考志愿填报不仅是短期选择,更是未来十年职业发展的起点。通过科学规划,可以将专业选择与职业目标紧密结合,分阶段实现人生跃迁。以下是结合高考志愿与职业路径的十年规划策略:

一、专业选择:以职业目标为导向的志愿填报

1. 职业兴趣与专业匹配

通过职业测评工具(如霍兰德职业测试、MBTI)明确兴趣与能力倾向,结合专业特点选择方向。例如,研究型人格适合强基计划中的基础学科(如数学、物理),社会型人格可考虑教育、心理学等专业。参考“绿牌专业”趋势:信息工程、微电子、电气工程等工科专业就业率高,而法学、应用心理学等“红牌专业”需谨慎选择。2. 多元升学路径的灵活运用

强基计划:适合对基础学科有强烈兴趣且学术能力突出的学生,培养周期长但职业潜力大(如科研、高校任教)。中外合作办学:为计划出国或希望融合国际化视野的学生提供跳板,适合家庭经济条件较好且适应跨文化环境的学生。综合评价招生:结合高考成绩、校测和综合素质评价,适合综合素质全面但高考分数不占绝对优势的学生。3. 志愿填报的“冲稳保”策略

冲刺院校:选择分数略高于自身排名的院校,如目标专业的顶尖高校。稳妥院校:匹配个人分数与历年录取均分的院校,确保专业选择权。保底院校:选择分数低于自身10-20分的院校,避免滑档风险。二、十年职业路径:分阶段目标与能力积累

1. 短期目标(1-3年):学业奠基与技能提升

核心任务:完成大学学业,掌握专业核心课程,积累实习经验。行动建议:参与科研项目(如大创计划)、考取专业证书(如计算机类考取Python认证)、提升英语能力(如雅思/托福)。关键能力:高效学习能力、基础项目管理能力。2. 中期目标(4-6年):职业定位与经验积累

核心任务:明确职业方向(如技术岗、管理岗或创业),在行业中站稳脚跟。行动建议:技术路径:深耕专业技能,如工程师考取注册资格证。管理路径:通过轮岗或MBA课程培养领导力,晋升为团队负责人。关键能力:行业洞察力、团队协作能力。3. 长期目标(7-10年):行业深耕与资源整合

核心任务:成为领域专家或进入管理层,建立行业影响力。行动建议:学术路径:攻读博士学位,参与国家重大科研项目。商业路径:积累行业资源后创业,或担任企业高管。关键能力:战略决策能力、资源整合能力。三、动态调整:应对职业环境的变化

1. 关注行业趋势与政策

例如,人工智能、新能源等新兴产业需持续跟进技术迭代,传统行业(如建筑)需关注转型机会。参考教育部新增专业目录(如2024年新增24种专业),捕捉新兴领域机遇。2. 核心竞争力的持续培养

可迁移能力:数据分析、跨文化沟通、创新思维等能力适用于多行业。抗风险能力:建立副业(如自媒体、咨询)、学习投资理财知识,分散职业风险。四、规划误区与避坑指南

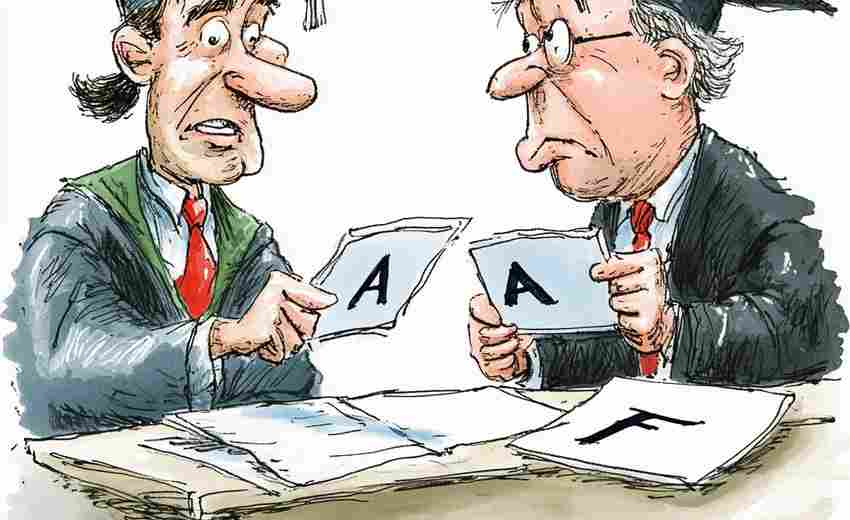

1. 志愿填报误区

盲目冲热门专业:忽略个人兴趣与能力,可能导致学习动力不足。忽视招生简章细节:如单科成绩要求、体检限制可能导致退档。2. 职业规划误区

过度追求稳定:如仅聚焦考公考编,可能错失行业机遇。忽视兴趣与价值观:高薪但不符合价值观的职业易引发倦怠。高考志愿是十年职业规划的起点,需结合兴趣、能力与行业趋势,分阶段设定目标并动态调整。建议考生通过职业测评、行业调研和院校咨询(如启德教育专家)制定个性化方案,避免盲目跟风,最大化发挥每一分价值。十年后,你将成为自己人生的“战略家”。

推荐文章

高考志愿填报中如何判断不同专业的竞争程度

2025-09-11法律基础知识对生活的影响

2024-12-03专业排名和高校位次哪个更重要

2025-02-09高中阶段体育课程如何衔接高校体育教育专业核心能力培养目标

2025-08-08运动解剖学在高考体育专业测试中的常见考点解析

2025-03-28社会学专业课程体系与高中政治-历史学科有何关联如何衔接学习

2025-06-05新高考调剂备选方案中的冲稳保策略如何操作

2025-06-24绩效与薪酬管理课程对高考数学能力的要求

2025-09-12高考议论文的主题选择技巧

2025-01-02拒绝盲目跟风:个性化高考志愿定制指南

2025-06-19